70-1. 大伴旅人が催した「梅花の宴」 [70.新元号「令和」の深層]

平成31年4月1日に新元号「令和」の発表が行われた。「令和」の典拠は『万葉集』の「梅花の歌三十二首并せて序」の序文にある「初春の令月にして気淑よく風和らぎ」から二文字をとったものであった。この序文を書いたのが大伴旅人である。大伴旅人は728年から730年11月まで大宰府長官を勤めたが、730年(天平2年)の正月に、管轄下の国司や高官を招いて「梅花の宴」を開いた。出席者の一人が筑紫守であった山上憶良である。その序文の全文を紹介する。

「天平二年の正月の十三日に、師老の宅に萃まりて、宴会を申ぶ。時に、初春の令月にして、気淑く風和ぐ。梅は鏡前の粉を披く、蘭は珮後の香を薫す。しかのみにあらず、曙の嶺に雲移り、松は羅を掛けて蓋を傾く、夕の岫に霧結び、鳥はうすものに封ぢらえて林に迷ふ。庭には舞ふ新蝶あり、空には帰る故雁あり。

ここに、天を蓋にし地を坐にし、膝を促け觴を飛ばす。言を一室の裏に忘れ、衿を煙霞の外に開く。淡然自ら放し、快然自ら足る。もし翰苑にあらずは、何をもちてか情を述べむ。詩に落梅の篇を紀す、古今それ何ぞ異ならむ。よろしく園梅を賦して、いささかに短詠を成すべし。」

現代語訳、「天平2年の正月の13日、師老(大伴旅人)の邸宅(太宰府)に集まって宴会を行った。折しも、初春の佳き月で、空気は清く澄みわたり、風はやわらかくそよいでいる。梅は佳人の鏡前の白粉のように咲いているし、蘭は貴人の飾り袋の香にように匂っている。そればかりか、明け方の山の峰には雲が行き来して、松は雲の薄絹をまとって蓋(きぬがさ)をさしかけたようであり、夕方の山洞には霧が湧き起こり、鳥は霧の帳(とばり)に閉じこめられながら林に飛び交っている。庭には春に生まれた蝶がひらひら舞い、空には秋に来た雁が帰って行く。

そこで一同、天を屋根とし、地を座席とし、膝を近づけて盃をめぐらせる。一座の者みな恍惚として言を忘れ、雲霞の彼方に向かって、胸襟を開く。心は淡々としてただ自在、思いは快然としてただ満ち足りている。

ああ文筆によるのでなければ、どうしてこの心を述べ尽くすことができよう。漢詩にも落梅の作がある。昔も今も何の違いがあろうぞ。さあ、この園梅を題として、しばし倭の歌を詠むがよい。」(『新版 万葉集 ― 現代語訳付き』、伊藤 博、角川ソフィア文庫、引用) 。なお今後、「梅花の歌三十二首并せて序」の序文を「梅花の宴序」と表記する。

「梅花の宴序」の「もし翰苑にあらずは、何をもちてか情を述べむ」について現代語訳する人のほとんどが、「文筆(詩歌・詩文)によるのでなければ、どうしてこの心を述べ尽くすことができよう。」と約している。訳文には全くの違和感がないが、『翰苑』は太宰府天満宮が保持し、国宝となっている中国唐時代の書籍であり、上記の現代語訳が大伴旅人の気持ちを表しているかといえば疑問が残る。もっと深い意味がこめられているように感じる。

70-2. 『翰苑』は粟田真人が大宰府に寄贈 [70.新元号「令和」の深層]

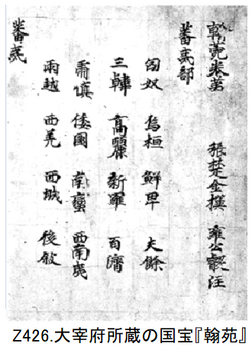

『翰苑(かんえん)』とは、唐の時代の顕慶5年(660年)頃に張楚金によって書かれた類書である。類書とは、各種の書籍より資料を集め、分類順または韻順に編集し、検索の便をはかった参考図書のことで、一種の百科事典のようなものだ。『翰苑』は中国では早く散失したが、我が国の太宰府天満宮に第30巻の蕃夷部(匈奴・烏桓・鮮卑・倭国・西域)が残っており、現在国宝となっている。

『翰苑(かんえん)』とは、唐の時代の顕慶5年(660年)頃に張楚金によって書かれた類書である。類書とは、各種の書籍より資料を集め、分類順または韻順に編集し、検索の便をはかった参考図書のことで、一種の百科事典のようなものだ。『翰苑』は中国では早く散失したが、我が国の太宰府天満宮に第30巻の蕃夷部(匈奴・烏桓・鮮卑・倭国・西域)が残っており、現在国宝となっている。

『翰苑』が張楚金により編纂されたのが、唐の時代の顕慶5年(660年)頃である。大伴旅人が「梅花の宴」を大宰府で開いたのが天平2年(730年)である。このことからすると、『翰苑』が中国から大宰府にもたらされたのは660年から730年の間で、遣唐使の船ということになる。この間で書物等を持ち帰り出来た可能性があるのは、天智6年(667年)・慶雲元年(704年)・養老2年(718年)の3回の帰国船であると考える。私は、粟田真人が執節使となり大宝2年(702年)6月に出国し、慶雲元年(704年)7月に五島列島福江島に漂着帰国した遣唐使であると考えている。

『宋史』日本伝には「粟田真人を遣わし、唐に入り書籍を求めしめ」とあり、粟田真人が『翰苑』の全巻を我国に持ち帰り、太宰府に寄贈したと思われる。粟田真人は唐から帰国した4年後の和銅元年(708年)3月から、霊亀元年(715年)6月頃まで筑紫大宰師として大宰府に在任しており、その時に『翰苑』を太宰府に持ち込んだのかも知れない。粟田真人の遣唐使には山上憶良も乗船しており、山上憶良が『翰苑』に書かれている「蘭亭序」を、大伴旅人に教えたとも考えられる。

70-3「梅花の宴」のヒントは『翰苑』から得た [70.新元号「令和」の深層]

「梅花の宴序」の背景には、書聖と称された中国東晋の王羲之の「蘭亭序」がある事が昔から指摘されている。唐の太宗(626~649年)は、王羲之の書をこよなく愛し、部下に命じて王羲之の書を収集した。特に「蘭亭序」に対する執着はすさまじく、自ら陵墓に副葬品として入れさせたと言われている。これらからすると、『翰苑』に王羲之の「蘭亭序」が掲載されていたと考えることが出来る。「蘭亭序」は王羲之が催した「曲水の宴」で詠われた詩をまとめたものが「序」として記されており、この始めの部分の意訳を下記に示す。

「永和九年(353年)癸丑の歳の3月初め、會稽山のかたわらの蘭亭において、禊ごとをおこなった。多くの賢者たちがやって来て、若い人から年長者まで皆集まった。この地には、高い山や険しい嶺、生い茂った林や竹林があり、また清流や激しい早瀬があって、景観があたりに映り合っている。この流れを引いてきて盃を流す曲水をつくり、その縁に並んで座った。

琴や笛、楽器の賑わいこそ無いが、盃を含み、詩を作るという趣は、深い自然の情感を述べるには十分である。この日は、空は晴れわたり、大気も澄みきって、心地よい風が、おだやかに吹いている。空を仰いでは宇宙の大きさを感じ、下を眺めれば盛んに活動しているものが目に入る。これらは目を楽しませ、思いを果てし無く想像させ、耳目の楽しみの極まるところである。まことに楽しく愉快である。・・・・・」

大伴旅人はこの「蘭亭序」を読み、「梅花の宴」を催したと思える。「梅花の宴序」の「もし翰苑にあらずは、何をもちてか情を述べむ。詩に落梅の篇を紀す、古今それ何ぞ異ならむ。よろしく園梅を賦して、いささかに短詠を成すべし。」の文章を、「もし『翰苑』を読むことがなかったら、このような詩会を催すことはなかったであろう。『翰苑』の落梅の篇には漢詩が載っている。梅の花を見て詠む詩は、古今東西異なるものではない。庭園に咲き誇る梅を眺めながら、しばらくの間和歌を詠んでみよう。」と解釈した。大伴旅人は遣唐使が持ち帰る唐の文化に敬服しつつも、自分が営む、自然を愛で心情を詠う、詩の世界においては、唐の文化に負けるものではないとの想いから、「梅花の宴序」を書いたと思われる。

花見の起源は、奈良時代の貴族の行事だと言われている。奈良時代の花見で鑑賞されたのは、中国から伝来したばかりの梅であり、平安時代になってから、それが桜に変わっている。『万葉集』(783年成立)では桜を詠んだ歌が40首に対し、梅を詠んだ歌は100首程度であるが、平安時代の『古今和歌集』(905年成立)ではその数が逆転している。大伴旅人の「梅花の宴」が、花見の起源であったのではないかと考える。旅人はその着想を『翰苑』に掲載されていた「蘭亭序」にある「曲水の宴」から得たのである。「曲水の宴」では、川上から杯が流れ着くまでに詩を作り、もし詩が出来なければ、罰として大きな杯に3杯の酒を飲まされるという、大伴旅人は「梅花の宴」で、どのような趣向を凝らしたのであろうか。

70-4.粟田真人は風土記編纂の詔を受ける [70.新元号「令和」の深層]

『翰苑』の全巻を太宰府に寄贈した粟田真人は、唐から帰国した4年後の和銅元年(708年)3月から、霊亀元年(715年)6月頃まで筑紫大宰師として大宰府に在任している。筑紫大宰師として在任中の和銅6年(713年)5月に、諸国に風土記の編纂を命ずる「詔(みことのり)」が出されている。『古事記』が撰上された翌年のことである。「詔」は「解」と呼ばれる官命であり、好字を着けた郡・郷の地名、郡内の産物の品目、土地の肥沃の状態、山川原野の名前の由来、伝承されている旧聞異事 の5項目について、史籍(歴史を記述した書物)に書いて報告しなさいというもので、地誌の編纂を諸国に要求している。

この官命に対して諸国が提出したであろう史書が、『風土記』として5つが写本として現存している。『出雲国風土記』は完本として、『常陸国風土記』・『播磨国風土記』・『肥前国風土記』・『豊後国風土記』が一部欠損して残っている。また、その他にも後世の書物に引用された、逸文と呼ばれる風土記が20ヶ国ある。ただし、逸文とされるものには奈良時代の風土記の記述であるかどうか疑わしいものも存在している。

和銅5年(712年)に『古事記』が撰上され、和銅6年(713年)に風土記の編纂を命ずる「詔」が出され、養老4年(720年)に『日本書紀』が撰上されている。これらから、「古事記→風土記→日本書紀」の順番に成立したと考えることが出来る。しかし、そうは言えない決定的な証拠がある。『出雲国風土記』の巻末の奥書に、「天平五年二月卅日 勘造」の文章がある。「勘造」は筆録編纂すると言う意味であり、『出雲国風土記』は天平5年(733年)に成立したことが分かる。

昭和の初め国文学者の井上通泰氏は、九州地方の風土記(以後「九州風土記」と呼ぶ)が甲類・乙類・甲乙以外の三種に分類出来ると発表した。甲類は『豊後国風土記』・『肥前国風土記』・同種の風土記逸文で、行政区分が「郡・郷・里」、天皇名は『日本書紀』の表記と同じである。乙類は行政区分「縣」で、天皇名は『古事記』『日本書紀』と違っている。その他は天皇名に奈良時代の天平宝字6年(762年)頃に淡海三船により命名された漢風諡号(崇神・景行・応神)を使用している。

風土記編纂の官命と行政区分の推移(郡里制→郡郷里制→郡郷制)を基準にすると、『肥前国風土記』・『豊後国風土記』の成立は715年(或いは718年)から740年の間で、「古事記→風土記」であることは分かるが、『日本書紀』との前後関係は定かではない。井上通泰氏は『豊後』『肥前』の両書(以後「甲類九州風土記」と呼ぶ)の体裁が全く一緒で、文辞・用字の酷似することから、大宰府で同一人により一括編纂されたと主張し、これが通説となっている。風土記編纂の詔を受けた大宰府長官の粟田真人は、甲類九州風土記の編纂にどう関わったのであろうか。

70-5.「甲類九州風土記」と『日本書紀』との先後関係 [70.新元号「令和」の深層]

「甲類九州風土記」の記述には、『日本書紀』と記述がほとんど同一の文章がある。その一例が『書紀』の景行天皇12年の「柏峽大野の蹶(くえ)石」の記事であり、『豊後風土記』の「蹶(くえ)石野」の記事である。

『日本書紀』

「天皇初將討賊、次于柏峽大野。其野有石。長六尺、廣三尺、厚一尺五寸。 天皇祈之曰、朕得滅土蜘蛛者、將蹶茲石、如柏葉而舉焉。因蹶之。則如柏上於大虛。故號其石、曰蹈石也。」

『豊後風土記』

「天皇欲伐土蜘蛛之賊、幸於柏峡大野。々中有事石。長六尺、廣三尺、厚一尺五寸。 天皇祈曰、朕将滅此賊、當蹶玆石、譬如柏葉而騰。即蹶之。騰如柏葉。因曰蹶石野」

黄色のマークが全く同じ文字で、その他にも「賊」と「土蜘蛛」の置き換え、「討」と「伐」や「舉」と「騰」の書き換えがある。これらを考慮すると同一の文章であることが分かる。

『豊後風土記』の「蹶(くえ)石野」の記事には、「蹶石野 柏原の郷の中にあり」との前書きがあり、柏原郷は直入郡の4郷の一つとなっている。この「柏原」は現存し、今は竹田市に編入されているが、以前は直入郡荻町柏原であった。『書紀』には「石室の土蜘蛛を襲ひて、稲葉の川上に破りて」、「柏峡の大野において」とある。九住山を源とする稲葉川は竹田市街地で大野川に合流する。この辺りは阿蘇外輪山麓で凝灰岩ということもあって、川が蛇行して曲所に切り立った断崖を作り、その崖には洞穴がある。「石室の土蜘蛛」とは断崖の洞穴に住む人々を指し、「柏峡」は柏原の峡谷を意味していると思われる。 それにしても『書紀』の記述した地名と地勢は現状と合っている。

『書紀』が述作されたのは大和である。大和にいる者が、阿蘇山麓の地名と地勢について、これほど正確に書くことができるだろうかとの疑問が湧く。これらからすると『豊後風土記』を参照にして『書紀』が書かれたと考える方が合っていると思える。一方、表Z428に逸文を含めた「甲類九州風土記」の天皇名と宮名を示しているが、「甲類九州風土記」の天皇名・宮名は『書紀』と一致している。天皇名からすると、『書紀』を参照して「甲類九州風土記」が書かれたと考える。「甲類九州風土記」と『日本書紀』との先後関係については、『書紀』を先とする説、両者を兄弟関係とする説、「甲類」を先とする説があるが、『書紀』を先とする説が定説で、「甲類」を先とする説は少数派である。

『書紀』が述作されたのは大和である。大和にいる者が、阿蘇山麓の地名と地勢について、これほど正確に書くことができるだろうかとの疑問が湧く。これらからすると『豊後風土記』を参照にして『書紀』が書かれたと考える方が合っていると思える。一方、表Z428に逸文を含めた「甲類九州風土記」の天皇名と宮名を示しているが、「甲類九州風土記」の天皇名・宮名は『書紀』と一致している。天皇名からすると、『書紀』を参照して「甲類九州風土記」が書かれたと考える。「甲類九州風土記」と『日本書紀』との先後関係については、『書紀』を先とする説、両者を兄弟関係とする説、「甲類」を先とする説があるが、『書紀』を先とする説が定説で、「甲類」を先とする説は少数派である。

70-6.粟田真人は「甲類九州風土記」を編述した [70.新元号「令和」の深層]

上智大学教授の瀬間正行氏は『風土記の文字世界』(2011年)の「『豊後国風土記』・『肥前国風土記』の文字表現」で、『豊後』『肥前』の両書はその共通する特徴から、大宰府で一括編集されたとする通説に相反しない。両書の文辞・用字の酷似するという点は、やはり同一人物の筆と見るべきに傾くが、両所の間で微妙な表現の差異があることから、大宰府の指令と監督者の下に異なる編述者により筆録編述されているとした上で、両書の「総記」の前半部は、同一人に拠って書き下ろされた可能性が高いとしている。そして、両書は現存する他の三つの古風土記及び『日本書紀』β群に勝る漢語漢文能力をもった編述者の手になることが確認された。

『日本書紀の謎を解くー述作者は誰がー』(1999年)を書かれた森博達氏は、漢文で書かれている『書紀』の言葉と表記(音韻・語彙・語法)を分析し、『書紀』30巻をα群・β群・巻30に三分した。α群は唐人が正音・正格漢文で執筆し、β群は倭人が倭音・和化漢文で述作したとしている。瀬間氏によると、『豊後』『肥前』の両書は、β群に勝る漢語漢文能力をもった編述者によって書かれているとしている。β群は、神代、神武~安康紀、推古・舒明紀、天武紀を記述しており、森氏はその述作者を山田史御方としている。

山田史御方は唐への留学経験は無いが、学僧として新羅に留学し、帰国後還俗して大学で教え大学頭となっている。また、文章に優れ、文武天皇の慶雲4年(707年)には「優學士也」として褒賞されている。β群は仏典や仏教漢文の影響を受けており、山田御方の経歴はβ群の特性とも合致するとしている。 この山田御方より漢語漢文能力が優れている人は、唐への留学経験がある者に限られるであろう。それからすると、『豊後』『肥前』の両書は、大宰府で唐への留学経験がある者一人に拠って書き下ろされたことになる。

粟田真人は学問僧として12年間の留学経験を持ち、大宝2年(702年)6月に遣唐使執節使として唐に赴き、則天武后に「真人は好く経史を読み、文章を解し、容姿は穏やかで優美」と言わしめている。粟田真人の漢文の能力は中国人の知識人と同等以上で、『日本書紀』β群に優る漢語漢文の書記能力を有していると思われる。粟田真人が筑紫大宰師として大宰府に在任中の和銅6年(713年)5月に、諸国に風土記の編纂を命ずる「詔」が出されていることから、『豊後国風土記』『肥前国風土記』の両書を含む「甲類九州風土記」は、粟田真人よつて書かれたとするのが最適解だと思われる。

粟田真人が筑紫大宰師(長官)として大宰府に在任していたのは、和銅元年(708年)3月から、霊亀元年(715年)6月頃までである。『肥前国風土記』・『豊後国風土記』などの「甲類九州風土記」編纂に粟田真人が関わっていたとするならば、養老4年(720年)に撰上された『書紀』より「甲類九州風土記」が先に成立したことになり、『書紀』は「甲類九州風土記」に記載されていた天皇名を採用したことになる。こんなことがあり得るのだろうか。

70-7.『書紀』α群の述作者は唐人の続守言ではない [70.新元号「令和」の深層]

「甲類九州風土記」と『日本書紀』との先後関係を明らかにするために、視点を変えて『書紀』の述作者を明らかにすることから試みる。森博達氏は、漢文で書かれている『書紀』の言葉と表記(音韻・語彙・語法)を分析し、『書紀』30巻をα群・β群・巻30に三分した。α群は唐人が正音・正格漢文で執筆し、β群は倭人が倭音・和化漢文で述作したとしている。

そして、α群は持統朝(687~696年)に書かれたとし、α群B1(雄略紀~崇峻紀)の述作者は、660年の唐と百済の戦いで百済の捕虜となり、661年に献上されて来朝し、音博士(漢音による音読法を教える)として朝廷に仕えた唐人の続守言(しょくしゅげん)、α群B2(皇極紀~天智紀)を唐人の薩弘恪(さつこうかく)としている。また、β群(神代・神武紀~安康紀・推古紀~舒明紀・天武紀)は文武朝に山田史御方が撰述したとしている。

『日本書紀』欽明13年(552年)の仏教伝来の記事の仏を広く礼拝する功徳をのべた文章に、唐の義浄が長安3年(703年)に漢訳した『金光明最勝王経』が引用されている。552年の記事に703年に漢訳された経文が引用されており、年代に齟齬があることから仏教伝来の記事の信憑性が疑われている。

『日本書紀』

「是法於諸法中、最爲殊勝。難解難入。周公・孔子、尚不能知。此法能生無量無邊福德果報、乃至成辨無上菩提」

「この法は諸法の中で最も勝れております。解かり難く入り難くて、周公・孔子もなお知り給うことが出来ないほどでしたが、無量無辺の福徳果報を生じ、無情の菩提を成し。」

『金光明最勝王経』

「金光明最勝王経、於諸経中 最爲殊勝。難解難入。聲聞獨覚、所不能知、此経能生無量無邊福德果報 乃至成辨無上菩提」

森博達氏の説からすると、この『金光明最勝王経』が引用されている欽明紀はα群B1に属し、その述作者は唐人の続守言で持統朝(687~696年)に書かれたことになる。森氏は、続守言は692年12月14日から700年6月14日までの間に引退もしくは死亡したと推測している。持統朝には『金光明最勝王経』は成立しておらず、森博達氏の説は成り立たないと思う。

70-8.『金光明最勝王経』は粟田真人が持ち帰った [70.新元号「令和」の深層]

『書紀』の仏教伝来の記事が、『金光明最勝王経』をもとに記述されていることは、明治時代から明らかにされている。大正14年に「欽明紀の仏教伝来の記事について」を発表した藤井顕孝氏は、『金光明最勝王経』が日本へ伝来した機会は3回あるとした。

1)慶雲元年(704年)7月、遣唐使執節使粟田真人の帰国

2)慶雲4年(707年)5月、学問僧義法・義基等が新羅より帰国

3)養老2年(718年)12月、道慈が遣唐使とともに帰国

井上薫氏はこれら一つ一つを吟味して、昭和18年に発表した「日本書紀仏教伝来記載考」で、義浄が漢訳した『金光明最勝王経』を日本にもたらしたのは、養老2年(718年)12月に遣唐使船で帰国した道慈であると唱え、それ以後この説が定説化され、『書紀』の仏教関係の記事の述作に道慈が関わったと考えられるようになった。道慈が17年間の留学を終え帰国して1年半後の養老4年(720年)5月に、『書紀』が舎人親王により撰上されたことからすると、巻第14の雄略紀から巻第21の崇峻紀の述作に道慈が関わったのは無理があるように思える。

近年「道慈と『日本書紀』」の論文を発表した皆川完一氏は、道慈が『金光明最勝王経』を日本にもたらしたという直接的史料はなく、状況証拠による推論である。大宝律令制定以後は、政務に関わるには官人でなければならず、僧侶の道慈が政務の一環である『書紀』の編纂に参画するようなことはありうるはずはないと述べている。そして、『金光明最勝王経』その他の仏典を用いて『書紀』の文を述作した人物は、かつて僧侶として仏典を学び、後に還俗した人であるとして、粟田真人と山田史御方をあげ、山田史御方を一押している。

山田史御方は学問僧として新羅に留学していたが、『金光明最勝王経』に関係あるのだろうか。『三国史記』新羅本紀によると、聖徳王2年(703年)に日本国から総勢204人の使者が来たとあり、また同3年(704年)3月入唐していた金思譲が帰国し『金光明最勝王経』を献上したとある。『続日本紀』にも703年の遣新羅使のことは記載されている。この一行に山田史御方が居たとすれば、帰国は学問僧義法・義基等と同じ慶雲4年(707年)5月となり、『金光明最勝王経』を写経し新羅より持ち帰ったことの可能性は十分ある。

しかし、『続日本紀』の慶雲4年(707年)4月に、「賜正六位下山田史御方布鍬塩穀。優學士也。」とあり、慶雲4年(707年)5月に帰国した船には、乗船していなかったことが分かる。『書紀』の持統6年(692年)10月に、「山田史御方に務広肆を授けられた。先に沙門となって、新羅に学問をしに行ったものである。」とある。山田史御方が学問僧として新羅行っていたのは692年以前であり、『金光明最勝王経』とは関係ない時期であった。

白雉4年(653年)の遣唐使では、13名の学問僧が派遣されている。『書紀』はその内の3名について、定惠(內大臣之長子也)・安達(中臣渠毎連之子)・道観(春日粟田臣百濟之子)とカッコで示す割注を記載しており、この道観が粟田真人である。道観と一緒に入唐した定恵は、大化の改新の立役者である中臣鎌足の長子で、弟が藤原不比等である。道観と安達は、定惠の学友であり、付き人であったと考えられる。定恵は入唐当時11歳であり、道観も同じ年頃であったのであろう。定恵は天智4年(665年)に唐船で帰国しており、道観の帰国も同じではないかと推察する。粟田真人(道観)は12年間の留学生活を送ったのであろう。

粟田真人は帰国後還俗して朝廷に仕え、天武天皇10年(681年)小錦下の位を授かっている。大宝2年(702年)6月に遣唐使執節使として出国し、10月には唐の朝廷に宝物を献じている。『宋史』日本伝には、「粟田真人を遣わし、唐に入り書籍を求めしめ、律師道慈に経を求めしむ」とある。粟田真人・道慈が唐に到着した翌年の長安3年(703年)10月に、義浄が『金光明最勝王経』を完成している。新羅の金思譲が704年3月に新羅に持ち帰っていることからすると、704年7月に帰国した粟田真人が『金光明最勝王経』を持ち帰えったと考える。

70-9.藤原不比等は『書紀』の編纂を粟田真人に任せた [70.新元号「令和」の深層]

和銅5年(712年)太安万侶が『古事記』を撰上した翌年に、風土記編纂の官命が出され、その翌年に紀清人と三宅藤麻呂に対して国史撰述の詔勅が下されている。このことは、『古事記』が国史として評価されなかったからだと考える。『日本書紀』には中国の史書『漢書』『後漢書』『三国志』が引用されている。それからすると、朝廷(藤原不比等)には国史というもののイメージがあったと思われる。『古事記』に記載されている内容は、天皇の系譜と歌謡が多く、国の歴史を伝える記事が少なく、中国の国史に比較して見劣りがするものだと判断されたのであろう。だから、不比等は『漢書』『後漢書』『三国志』に負けない国史を作ろうと考えたに違いない。不比等が天皇の権威を高めるために、『日本書紀』の編纂を行ったのではないと考える。また、『日本書紀』が『古事記』について、一切触れていないのはこの為であろう。

和銅元年(708年)から筑紫大宰師の任務についていた粟田真人は、和銅6年(713年)に風土記編纂の官命が出ると、筑紫11ヶ国の風土記を霊亀元年(715年)5月までに述作した。翌年には粟田真人に国史編纂に参画するようとの勅命を受け、書き上げた筑紫11ヶ国の風土記を持って大和に帰任したと想像する。不比等は兄の定惠から粟田真人が優秀であることを聞いており、共に大宝律令の撰定に携わり真人の文章能力も知っていたので、『日本書紀』の編纂を粟田真人に任せたと考える。

『日本書紀』の述作を行ったのは、正三位の粟田真人、従五位下の山田史御方、従六位上の紀清人、正八位下の三宅藤麻であり、担当の範囲を山田史御方が神代・神武~安康紀、粟田真人が雄略~天智紀であった。粟田真人は学問僧として12年間唐に留学し仏典にも通じており、遣唐使執節使として出向いた唐で、則天武后に「真人は好く経史を読み、文章を解し、容姿は穏やかで優美」と言わしめている。12年間の留学で唐人並みの正音・正格漢文が書ける能力があり、『書紀』α群の述作者としての条件を全て満足している。

述作を始める前に、太安万侶が『古事記』に定めた天皇名の和風諡号や宮名を、真人が好字を使って改めた。当時、太安万侶は存命で官位は正五位上であったが、真人の官位は正三位で6階級上位であったので、太安万侶に配慮することなく諡号を決定した。真人は筑紫の風土記に書いた天皇名・宮名をそのまま採用し、また、山田史御方は、真人の書いた筑紫の風土記の記事を引用した。

粟田真人が天皇名を定めたという証拠は、『書紀』・「甲類九州風土記」の双方に使用されている日本武尊で分かる。ヤマトタケルは古事記が「倭建」で、「甲類九州風土記」・『書紀』が「日本武」となっている。「日本」という国号は736年にできた『史記』の注釈書である『史記正義』の中に、「則天武后が倭を改めて日本とした」とする記述があることから、粟田真人が遣唐使執節使として派遣された702年の遣唐使から「日本」が使用されたとされている。粟田真人が「日本」という国号の成立に関わっていたと考えられる。

粟田真人(道観)は、唐に学問僧として12年間、定惠のお供をした。その定惠の父親が大化の改新の立役者である中臣鎌足であった。留学中に道観は定惠より、「大化の改新」の話を聞いていたと考える。中臣鎌足と中大兄(後の天智天皇)の出会は、蹴鞠の催しで中大兄の皮鞋が鞠と一緒に脱げ落ちたのを、中臣鎌足が拾って両手で捧げ奉ったことに始まると言う逸話も、道観が定惠より聞いた話であろう。そんなこともあって、粟田真人は大化の改新のあった皇極紀から書き始め、天智紀までを先に述作した。

その後、粟田真人は雄略紀から述作した。欽明紀では唐から持ち帰った『金光明最勝王経』を引用しながら、欽明13年(552年)に仏教が百済の聖明王から伝えられた記事を述作した。粟田真人は仏教の有難味を表現するために『金光明最勝王経』を引用しただけの話であり、仏教伝来の歴史を捏造したわけではない。粟田真人は崇峻紀を述作した所で、養老3年(719年)2月に亡くなった。享年は65歳頃であったと推定される。本来、推古紀・舒明紀は粟田真人が書く予定であったが、山田史御方が代りに記述した。『書紀』撰上の翌年の正月に、山田史御方・紀清人は褒賞されている。

粟田真人は『日本書紀』が完成した時点で「序」を書き、粟田真人名で天皇に撰上する予定であったが、完成の前年に亡くなった。山田史御方・紀清人・三宅藤麻ではその任は役不足であり、そのため『日本書紀』は「序」が書かれることなく、養老4年(720年)5月に『日本書紀』の編纂に関わりのなかった舎人親王により撰上された。このように考えると、「甲類九州風土記」と『日本書紀』の先後の疑問点も、『日本書紀』の仏教伝来記事の疑問点も、『日本書紀』の述作者の疑問点も、年代の齟齬なく解決することが出来る。まさに「事実は小説より奇なり」である。