31-1.新沢千塚古墳のガラス器 [31.古代のガラス器]

橿原市の新沢千塚古墳群の126号墳が、昭和38年に橿原考古学研究所により発掘調査された。126号墳は5世紀後半頃に築かれた東西22mx南北16mx高さ1.5mの長方形墳である。埋葬施設は高野槇の割竹形木棺で、棺内及び棺外から古墳の規模にしては多くの副葬品が出土している。副葬品の特徴は金製品とガラス製品が多いことだ。金製品では龍紋透彫方形板1点・垂飾付耳飾2点・螺旋状垂飾2点・腕輪1点・指輪5点・丸玉2点・歩揺(飾り)382点があり、ガラス製品では碗1点・皿1点・金箔入り丸玉1点・雁木玉2点・丸玉649点・小玉8点・粟玉321点である。

橿原市の新沢千塚古墳群の126号墳が、昭和38年に橿原考古学研究所により発掘調査された。126号墳は5世紀後半頃に築かれた東西22mx南北16mx高さ1.5mの長方形墳である。埋葬施設は高野槇の割竹形木棺で、棺内及び棺外から古墳の規模にしては多くの副葬品が出土している。副葬品の特徴は金製品とガラス製品が多いことだ。金製品では龍紋透彫方形板1点・垂飾付耳飾2点・螺旋状垂飾2点・腕輪1点・指輪5点・丸玉2点・歩揺(飾り)382点があり、ガラス製品では碗1点・皿1点・金箔入り丸玉1点・雁木玉2点・丸玉649点・小玉8点・粟玉321点である。  ガラス製の碗が皿に乗った状態で、被葬者の頭部の右側から出土した。碗は口径78㎜x高さ67㎜x厚み1.5㎜で淡黄緑色をしている。碗の胴部には凹型に円形切子(カット)装飾と表面を円形に摺った切子模様が付けられている。皿は径145㎜x高さ27㎜で紺色を呈している。両方ともアルカリガラスで、ローマングラスの技法を取り入れたササン朝ペルシャグラスと言われている。

ガラス製の碗が皿に乗った状態で、被葬者の頭部の右側から出土した。碗は口径78㎜x高さ67㎜x厚み1.5㎜で淡黄緑色をしている。碗の胴部には凹型に円形切子(カット)装飾と表面を円形に摺った切子模様が付けられている。皿は径145㎜x高さ27㎜で紺色を呈している。両方ともアルカリガラスで、ローマングラスの技法を取り入れたササン朝ペルシャグラスと言われている。  「16.黄金の国、新羅の謎を解く」で述べ

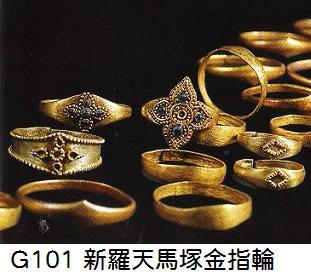

「16.黄金の国、新羅の謎を解く」で述べたように、新羅の都であった慶州にある古墳、金冠塚・金鈴塚・皇南大塚・瑞鳳塚・天馬塚

などからは、金製品の冠・冠帽・冠飾・腰帯・垂飾・耳飾・腕輪・指輪・珠などが多量に出土している。これらの金製品と共伴して碗・皿・杯・瓶などのガラス器が副葬されていた。これらのガラス製品はローマングラス、あるいは

ササン朝ペルシャグラスで、シルクロードでも北部の草原地帯のステップ路を通って伝来したと考えられている。慶州の黄金文化の最盛期は5世紀の初めから6世紀半ばの150年間であると言われている。

新沢千塚126号墳出土の金製品の垂飾・耳飾・腕輪・指輪などを見ると、慶州の古墳出土の金製品と類似している。ガラス製品でみると、どちらもローマングラス・ササン朝ペルシャグラスの系統である。『ガラスの道』の著者由水常雄氏は、「千塚出土の紺色の皿の技法と慶州金冠塚出土の足付杯に使用された技法と同一部類に属し、両者が製作地の点で近親性を持っていることを示している。また両者の出土遺物にも共通性が強い。千塚のガラス器は新羅を通じて伝来して来た可能性がある。」としている。

31-2.仁徳天皇陵のガラス器 [31.古代のガラス器]

明治5年に仁徳天皇陵の前方部が崩壊して石槨の中にある石棺が現れた。石棺は開けることはなく全て埋め戻されたが、石棺の周りの器物についての調査は行われ、絵図が描かれていた。この絵図より石槨は竪穴式石室、石棺は長持形石棺、器物は甲冑・剣・ガラス器等であったことが分る。ガラス器は2個で瑠璃色の壺のようなものと、白色の皿のようなものであったそうだ。堺市博物館には、復元した石棺とガラス器が展示してある。

明治5年に仁徳天皇陵の前方部が崩壊して石槨の中にある石棺が現れた。石棺は開けることはなく全て埋め戻されたが、石棺の周りの器物についての調査は行われ、絵図が描かれていた。この絵図より石槨は竪穴式石室、石棺は長持形石棺、器物は甲冑・剣・ガラス器等であったことが分る。ガラス器は2個で瑠璃色の壺のようなものと、白色の皿のようなものであったそうだ。堺市博物館には、復元した石棺とガラス器が展示してある。 新沢千塚126号墳のガラス碗は口縁が内側に湾曲しており壺と言っても差し支えなく、色も淡黄緑色だが無色透明と言える。また、ガラス皿の紺色は瑠璃色と言える。こう考えると、仁徳天皇陵出土のガラス器は、千塚出土のガラス器と良く似ていると言える。「2.日本書紀原典の再現」で示したように、私の年表では仁徳天皇の崩御は434年である。新沢千塚126号墳の築造は5世紀後半頃とされており、仁徳天皇陵との年代は近い。

新沢千塚126号墳のガラス碗は口縁が内側に湾曲しており壺と言っても差し支えなく、色も淡黄緑色だが無色透明と言える。また、ガラス皿の紺色は瑠璃色と言える。こう考えると、仁徳天皇陵出土のガラス器は、千塚出土のガラス器と良く似ていると言える。「2.日本書紀原典の再現」で示したように、私の年表では仁徳天皇の崩御は434年である。新沢千塚126号墳の築造は5世紀後半頃とされており、仁徳天皇陵との年代は近い。 日本書紀によると仁徳17年(399年)に、「新羅が朝貢しなかった。秋九月、的臣の先祖砥田宿禰と小迫瀬造の先祖賢遣臣を遣わして、朝貢せぬことを詰問された。新羅人は恐れ入って貢物を届けた。調布の絹千四百六十匹、その他種々の品物が、合わせて八十艘であった。」とある。日本書紀の表現には誇張があると思われるが、新羅から種々の品物の貢物が届けられたことは確かであろう。新羅からの貢物の中に、金製品やガラス器が入っていたと考える。

仁徳天皇陵のガラス器は紺色(瑠璃色)の碗(壺)と無色透明(白色)の皿、新沢千塚126号墳のガラス器は紺色の碗と無色透明の皿である。仁徳天皇陵と新沢千塚では、碗と皿の色の組み合わせが逆になっている。新羅の貢物のガラス器は、瑠璃色の碗と皿、無色透明の碗と皿のセットであったが、それが分れて仁徳天皇陵と新沢千塚126号墳に埋葬されたのだと想像したくなる。

31-3.安閑天皇陵出土のカットグラス [31.古代のガラス器]

大阪府羽曳野市古市にある安閑天皇陵から出土したと伝えられる円形切子碗が、東京国立博物館の平成館に展示されている。この円形切子碗の由来は、江戸時代の享和元年(1801年)に刊行された『河内名所絵図』によると、「玉碗は西淋寺秘蔵の宝物、口径四寸・深さニ寸八歩、胴周りと底一面に星のごとき図形が連なる。玉の成分明らかならず。これは今より八十年前の洪水の時、安閑天皇陵の土砂が崩れ散って、其のなかより朱など多く出て、これに交じって出るところなり」とある。

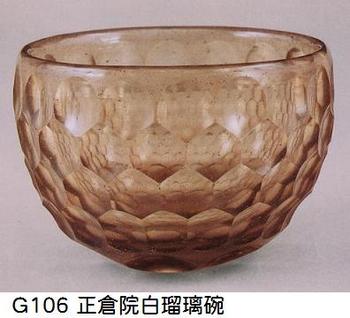

大阪府羽曳野市古市にある安閑天皇陵から出土したと伝えられる円形切子碗が、東京国立博物館の平成館に展示されている。この円形切子碗の由来は、江戸時代の享和元年(1801年)に刊行された『河内名所絵図』によると、「玉碗は西淋寺秘蔵の宝物、口径四寸・深さニ寸八歩、胴周りと底一面に星のごとき図形が連なる。玉の成分明らかならず。これは今より八十年前の洪水の時、安閑天皇陵の土砂が崩れ散って、其のなかより朱など多く出て、これに交じって出るところなり」とある。  安閑天皇陵出土の円形切子碗と瓜二つのカットグラスが、正倉院宝物の白瑠璃碗である。口径120㎜x底径39㎜x高さ85㎜の寸法も、透明の淡褐色のガラスの色も、アルカリソーダガラスのガラス成分も、円形切子のデザインも同じである。ただ、円形切子については、安閑天皇陵出土品は5段62個、正倉院宝物品は6段80個と違っており、円形文様も安閑天皇陵出土品は円形カットが連なり、正倉院宝物品は円形カットか重なり合い亀甲状になっている。両者のカットグラスは同一時代、同一場所で製作されたものではないかと考えられている。

安閑天皇陵出土の円形切子碗と瓜二つのカットグラスが、正倉院宝物の白瑠璃碗である。口径120㎜x底径39㎜x高さ85㎜の寸法も、透明の淡褐色のガラスの色も、アルカリソーダガラスのガラス成分も、円形切子のデザインも同じである。ただ、円形切子については、安閑天皇陵出土品は5段62個、正倉院宝物品は6段80個と違っており、円形文様も安閑天皇陵出土品は円形カットが連なり、正倉院宝物品は円形カットか重なり合い亀甲状になっている。両者のカットグラスは同一時代、同一場所で製作されたものではないかと考えられている。  「27-3.ササン朝ペルシャのグラス」で書いたが、『ペルシャのグラス』の著者、深井晋司氏は昭和38年にイランの首都テヘランの骨董店で正倉院宝物の白瑠璃碗と同じ円形切子碗を見つけている。このカットグラスはイラン北西部のカスピ海沿岸ギラーン州のアムラシュの遺跡から、盗掘品として約100個が古美術市場に出回ったものの一つであった。なお、写真の右側にある凸の円形模様のガラス片が沖ノ島の遺跡から出土している。

「27-3.ササン朝ペルシャのグラス」で書いたが、『ペルシャのグラス』の著者、深井晋司氏は昭和38年にイランの首都テヘランの骨董店で正倉院宝物の白瑠璃碗と同じ円形切子碗を見つけている。このカットグラスはイラン北西部のカスピ海沿岸ギラーン州のアムラシュの遺跡から、盗掘品として約100個が古美術市場に出回ったものの一つであった。なお、写真の右側にある凸の円形模様のガラス片が沖ノ島の遺跡から出土している。 安閑天皇陵出土の円形切子碗と正倉院宝物の白瑠璃碗は、ササン朝ペルシャのカットグラスで、シルクロードを通って伝来したと考えられている。西アジアで円形切子装飾を施したカットグラスが製作され始めた年代は、紀元1世紀頃まで遡るが、ササン王朝時代(226年~651年)に隆盛を極め、七世紀後半イスラム時代に入って衰退すると考えられている。ササン王朝時代のカットガラスの編年が明らかでないので、安閑天皇陵出土の円形切子碗と正倉院宝物の白瑠璃碗の年代は明らかではないそうだ。

安閑天皇の崩御の年は日本書紀・古事記とも535年で、前方後円墳である安閑天皇陵(高屋築山古墳)の古墳年代は515年前後である。「19-8.天皇陵の古墳年代の解明」で示したように、天皇崩御の年と考古学から見た古墳年代がほぼ一致しており、高屋築山古墳が安閑天皇陵であることは確かだと考えられる。安閑天皇陵出土の円形切子碗は535年には日本に伝来していた。

正倉院宝物の白瑠璃碗は、記録にはないが天平勝宝四年(752年)の東大寺の大仏開眼会の際に奉納されたか、あるいは天平勝宝八年(756年)聖武天皇77忌に光明皇后が聖武天皇ゆかりの品を東大寺の大仏に奉献しているが、その奉物に入っていたと考える。正倉院宝物の白瑠璃碗は750年までには、日本に伝来していた事になる。

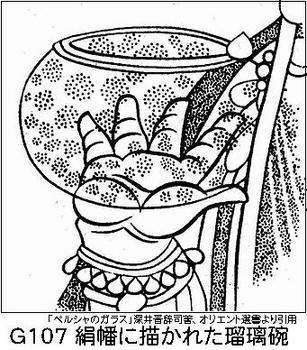

正倉院宝物の白瑠璃碗と安閑天皇陵出土の円形切子碗とでは、その伝来した時期が2百年の差がある。両者のカットグラスは同一時代、同一場所で製作されたものではないかと考えられており、両者共安閑天皇の父親である継体天皇(515~533年)が入手して、正倉院宝物の白瑠璃碗は2百年間以上天皇家に伝世されていたものかも知れない。シルクロードの敦煌出土の絹幡には、観世音菩薩の右手に緑色の円形切子碗が描かれており、絵から透明のカットグラスであることが分かる。正倉院宝物の白瑠璃碗と安閑天皇陵出土の円形切子碗はシルクロードを通って伝来した。

正倉院宝物の白瑠璃碗と安閑天皇陵出土の円形切子碗とでは、その伝来した時期が2百年の差がある。両者のカットグラスは同一時代、同一場所で製作されたものではないかと考えられており、両者共安閑天皇の父親である継体天皇(515~533年)が入手して、正倉院宝物の白瑠璃碗は2百年間以上天皇家に伝世されていたものかも知れない。シルクロードの敦煌出土の絹幡には、観世音菩薩の右手に緑色の円形切子碗が描かれており、絵から透明のカットグラスであることが分かる。正倉院宝物の白瑠璃碗と安閑天皇陵出土の円形切子碗はシルクロードを通って伝来した。

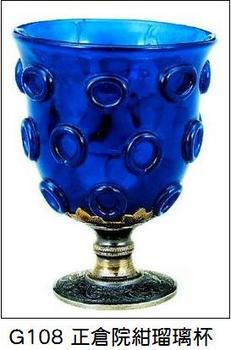

31-4.正倉院の紺瑠璃杯 [31.古代のガラス器]

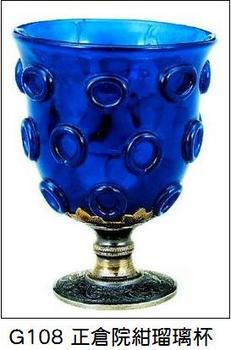

正倉院には聖武天皇・光明皇后ゆかりの品をはじめとする、奈良時代を中心とした多数の宝物が納められている。この宝物の中に6点のガラス器がある。この6点のガラス器について、由水常雄氏の『ガラスの道』では「コバルト・ブルーのワイングラス紺瑠璃杯、透明で美しい曲線をもつ白瑠璃水瓶、亀甲状のカットを施した白瑠璃碗、エメラルドグリーンに輝く緑十二曲長杯、安定したシャープな器形の白瑠璃高杯、濃紺の厳しい意匠感覚を見せている紺瑠璃壺」と紹介している。

昨年秋に奈良国立博物館で開催された正倉院展では、紺瑠璃杯が展示された。紺瑠璃杯はコバルト着色のソーダガラス製で、総高さ11.2㎝、ガラス部分の高さ8㎝、口径8.6㎝であり、胴部には同質のガラス紐による22個の環文装飾がある。なお、この杯の銀製台脚部は明治時代に造られたものであるそうだ。この杯の特徴の円形装飾文様のガラス製品は、西アジアにおいて1世紀後半から作られ始め、3世紀に大流行となった。そして、ササン朝ペルシャ(226~651年)のササングラスでも隆盛は衰えず、イスラムガラスでも続いた。円文装飾にはカットによるもの、形押しによるもの、貼付けによるものがある。貼付け技法は高度な技術が必要であったらしい。

昨年秋に奈良国立博物館で開催された正倉院展では、紺瑠璃杯が展示された。紺瑠璃杯はコバルト着色のソーダガラス製で、総高さ11.2㎝、ガラス部分の高さ8㎝、口径8.6㎝であり、胴部には同質のガラス紐による22個の環文装飾がある。なお、この杯の銀製台脚部は明治時代に造られたものであるそうだ。この杯の特徴の円形装飾文様のガラス製品は、西アジアにおいて1世紀後半から作られ始め、3世紀に大流行となった。そして、ササン朝ペルシャ(226~651年)のササングラスでも隆盛は衰えず、イスラムガラスでも続いた。円文装飾にはカットによるもの、形押しによるもの、貼付けによるものがある。貼付け技法は高度な技術が必要であったらしい。

正倉院の紺瑠璃杯は貼付け技法によるもので、類型は韓国慶尚北道漆谷郡の松林寺の磚塔から発見された緑色のガラス舎利杯で、12個の環文装飾がある。両者は同一の製作地で同時代に製作されたものであると考えられている。由水常雄氏は4世紀以降7世紀以前のササン朝ペルシャのガラスで、シルクロードを通じてやって来たものとしている。正倉院の紺瑠璃杯は、我々にシルクロードの夢を抱かせる逸品である。

昨年秋に奈良国立博物館で開催された正倉院展では、紺瑠璃杯が展示された。紺瑠璃杯はコバルト着色のソーダガラス製で、総高さ11.2㎝、ガラス部分の高さ8㎝、口径8.6㎝であり、胴部には同質のガラス紐による22個の環文装飾がある。なお、この杯の銀製台脚部は明治時代に造られたものであるそうだ。この杯の特徴の円形装飾文様のガラス製品は、西アジアにおいて1世紀後半から作られ始め、3世紀に大流行となった。そして、ササン朝ペルシャ(226~651年)のササングラスでも隆盛は衰えず、イスラムガラスでも続いた。円文装飾にはカットによるもの、形押しによるもの、貼付けによるものがある。貼付け技法は高度な技術が必要であったらしい。

昨年秋に奈良国立博物館で開催された正倉院展では、紺瑠璃杯が展示された。紺瑠璃杯はコバルト着色のソーダガラス製で、総高さ11.2㎝、ガラス部分の高さ8㎝、口径8.6㎝であり、胴部には同質のガラス紐による22個の環文装飾がある。なお、この杯の銀製台脚部は明治時代に造られたものであるそうだ。この杯の特徴の円形装飾文様のガラス製品は、西アジアにおいて1世紀後半から作られ始め、3世紀に大流行となった。そして、ササン朝ペルシャ(226~651年)のササングラスでも隆盛は衰えず、イスラムガラスでも続いた。円文装飾にはカットによるもの、形押しによるもの、貼付けによるものがある。貼付け技法は高度な技術が必要であったらしい。 正倉院の紺瑠璃杯は貼付け技法によるもので、類型は韓国慶尚北道漆谷郡の松林寺の磚塔から発見された緑色のガラス舎利杯で、12個の環文装飾がある。両者は同一の製作地で同時代に製作されたものであると考えられている。由水常雄氏は4世紀以降7世紀以前のササン朝ペルシャのガラスで、シルクロードを通じてやって来たものとしている。正倉院の紺瑠璃杯は、我々にシルクロードの夢を抱かせる逸品である。