30-1.南越国から伝来したカリガラス [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

弥生時代カリガラス 75% 0.6% 18% 0.6% 0.4% 2.7%

タイ(バンドンタペット) 73% 0.7% 17% 3.5% 0.5% 1.1%

中国(広西省・広東省) 76% 0.4% 14% 1.8% 0.6% 3.6%

植物灰精製(ヨーロッパ) 74% 0.3% 20% 2.8% 0.2% 2.0%

弥生時代のカリガラスの組成は、カリガラスの発祥の地と考えるタイランドにあるバンドンタペット、そして、それらが伝播した中国の南西部の広西省・広東省の組成にほぼ等しいものである。その組成の特徴はマグネシア(MgO)の組成が少なく、木灰を原料にしていないことだ。通説では、これらのカリガラスは「硝酸カリ」を原料として製作していると考えられているが、世界のガラスの歴史の中で、硝酸カリを原料としたガラスはほとんどない。弥生時代のカリガラスの組成は、無色透明なガラスを求めて、17~18世紀のヨーロッパで作られた、植物灰を精製したヴァルトガラスに近い組成である。

日本におけるカリガラスの通説は、ガラス素材を海外の何処かから輸入し、ビーズを製作する二次加工が我が国で行われたと考えられている。しかし、稲藁灰と稲藁灰から取った灰汁と石英砂で、弥生時代のカリガラスの素材が日本で作られたと私は考える。鳴き砂で有名な京都府京丹後市網野町の琴引浜の砂の石英比率は43%、福岡県糸島市ニ丈町の姉子の浜の砂の石英比率は75%、目視で選別すれば石英(95%)の砂が容易に入手出来る。また、弥生式土器は稲藁で焼成されていたので、藁灰は生活の身近にあった。ガラス作りのノウハウさえ伝われば、日本でカリガラスの素材を作ることが出来たと考える。

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

弥生カリガラス 75% 0.6% 18% 0.6% 0.4% 2.7%

藁灰+灰汁x2+石英砂 77% 1.4 % 16% 1.4% 0.8% 2.7%

タイランドのバンチェン遺跡で生れたカリガラスは、戦国時代には雲南から長江中流まで伝わり、そして前漢時代には中国南西部の広西省・広東省で盛んに作られた。前漢時代にこの地域を治めていたのが南越国である。南越国は秦の南海郡の軍事長官が、秦滅亡の際(紀元前203年)に独立したもので、最盛期には現在の広東省・広西省の大部分と福建省・湖南省・貴州省・雲南省の一部、またベトナムの北部を領有していた。紀元前111年に、前漢の武帝により滅ぼされている。

南越国の人は米を主食とし稲作を行っていた。現在この地域で作られている稲の品種は、インディカ米であるが、南越国の時代にはインディカ米まだ伝わってなく、南越国の人が作っていた米は、長江下流で生れた古いタイプの温帯ジャポニカであったと考える。南越国の王墓や墳墓からは、稲などの穀物や多量の鉄製の農具・工具が出土している。そして同時代の造船工場跡も発見されているように、沿岸航海を行える造船能力を有していたことが分かっている。

南越国が滅んだ紀元前111年頃、船で国を脱出した人々の一部が日本に漂着し、カリガラスを作る技術、鉄を鍛造する技術、新たな品種の水稲を伝えたえと考える。カリガラスを作る技術とは、稲藁から取れる藁灰とその灰汁、そして石英砂からガラスビーズを作る技術であり、鉄を鍛造する技術とは、鋳造鉄を脱淡して農具や工具を作る技術である。我が国でカリガラスや鍛造鉄器が普及し始めるのが、弥生時代中期後半であることと整合性はとれる。

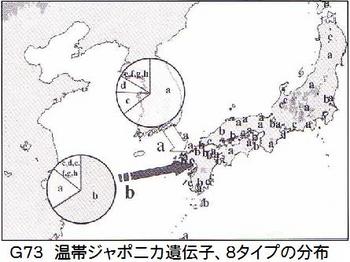

佐藤洋一郎氏によると、日本・朝鮮・中国の温帯ジャポニカの在来種250品種について、稲の遺伝子(RM1のSSR領域)を調べると、8タイプに分かれるとしている。中国にはa~hまでの8タイプがあり、朝鮮にはbを除く7タイプ、日本はabcの3タイプがあるそうだ。そして、aタイプは朝鮮を経由して日本に、bタイプは中国から直接日本に伝来したという。aタイプは朝鮮でメジャーだが中国ではそれほどでもないことから、aは黄河流域で生れた温帯ジャポニカと考える。この品種こそ、雲南から照葉樹林文化を伝えた稲の子孫である。bタイプは中国でメジャーだが朝鮮にはないことから、長江下流域で生れた古いタイプの温帯ジャポニカと考える。この古いタイプの温帯ジャポニカこそ、南越国の人が日本に持ち込んだ稲であると推察する。中国科学院のDNAの生データで、これらが成り立つか検証出来るか楽しみだ。

佐藤洋一郎氏によると、日本・朝鮮・中国の温帯ジャポニカの在来種250品種について、稲の遺伝子(RM1のSSR領域)を調べると、8タイプに分かれるとしている。中国にはa~hまでの8タイプがあり、朝鮮にはbを除く7タイプ、日本はabcの3タイプがあるそうだ。そして、aタイプは朝鮮を経由して日本に、bタイプは中国から直接日本に伝来したという。aタイプは朝鮮でメジャーだが中国ではそれほどでもないことから、aは黄河流域で生れた温帯ジャポニカと考える。この品種こそ、雲南から照葉樹林文化を伝えた稲の子孫である。bタイプは中国でメジャーだが朝鮮にはないことから、長江下流域で生れた古いタイプの温帯ジャポニカと考える。この古いタイプの温帯ジャポニカこそ、南越国の人が日本に持ち込んだ稲であると推察する。中国科学院のDNAの生データで、これらが成り立つか検証出来るか楽しみだ。

30-2.コバルトブルーのカリガラス [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

Fe2O3 CuO MnO CoO CuO/Fe2O3

①淡青色 0.51% 1.19% 0.010% 0% 2.33%

②青緑色 0.86% 1.42% 0.005% 0 % 1.65%

③青紺色 1.52% 0.03% 1.62% 0.05% 0.02%

①はCuO成分がFe2O3成分の2.33倍あり、青色系の淡青色に着色されている。②はCuO成分がFe2O3成分の1.65倍あり、緑色系の青緑色に着色されている。③はCuO成分がFe2O3成分の0.02倍と非常に小さく、緑色系の色に着色されるはずであるが、CoO成分が0.05%あるため青紺色に着色されている。それほどコバルトイオンの(Co2+)影響は大きいのだ。ここでイオンという言葉を使ったが、金属酸化物はガラスの中では、金属イオン(Fe3+,Cu2+)として発色に関与している。

日本で出土するカリガラスの3分の1ほどが、CoOを含有するコバルトブルー(青紺色)のカリガラスで、MnOを多く含有している。これらCoOを含有するカリガラスについての通説がある。「日本にはコバルトの鉱山がない。だから、CoOを含有するカリガラスの素材は日本で作られたものではない。中国のコバルト鉱石にはマンガンが多く含んでいる。だから、これらのガラス素材は中国で作られたものである」。この通説が本当ならば、カリガラスは稲藁灰とその灰汁を原料に、日本で作られたという私の説は成り立たなくなる。それが真実かどうか検証してみる。

30-3.コバルトブルー着色の検証 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

酸化コバルト(CoO)の含有量は0.05%だとすると2.4gとなる。日本全土から出土した弥生時代後期のコバルトブルービーズ24,000個を、着色するのに必要な酸化コバルト(CoO)の量は、たったの2.4グラムでしかない。「大山鳴動鼠一匹」、コバルト鉱山の存在を云々する話ではない。

コバルトの鉱石は輝コバルト鉱で銀白色の鉱石である。何の変哲もないただの石ころを、古代人がガラスを青く着色しようと使ったとは思えない。陶磁器でコバルトブルーを発色させるために使うのが「呉須」という土である。主成分は酸化コバルで、鉄・マンガンの酸化物が不純物として入っている。コバルトブルーのガラス成分にはFe2O3 とMnOが多く、呉須が原料かと思える。しかし、呉須が磁器の顔料として使われるようになったのは、14世紀の中国・元の時代のことだ。呉須は黒色の土状で「呉須土」として産出する。何の変哲もないただの土を、古代人がガラスを青く着色しようと使ったとは思えない。

古代人が天然の玉石や貴石のような色をガラスに着色しようとした時、何を考えるであろうか。「ガラスを緑色に着色しようと思い、緑色の孔雀石を砕いてガラスと一緒に溶かしたら、ガラスが青色に着色した。」、こんなことではないだろうか。これを科学的にいうと、「孔雀石が分解して酸化銅(CuO)となってガラスに融け込み、銅イオン(Cu2+)の作用で青色に着色した。」ということになる。「28-9.ハンブルーを含有した青い管玉」で述べた漢青は、「青色のガラス管玉を作ろうと、青い顔料の漢青をガラス原料に混ぜたら、青い半透明のガラスが出来た」であろう。化学的には「青い顔料の漢青はガラスには固溶せず、細かな粒子として分散し、ガラスは青く見えた。コロイド着色の一種である」となる。

コバルト華という紫赤色をした美しい鉱物が、輝コバルト鉱の表面を薄くおおっている場合がある。成分はCo3As2O8・8H2Oで、加熱すれば容易いに酸化コバルト(CoO)が出来る。輝コバルト鉱(CoAsS)より有用だが、なにしろ量が少ないために鉱石とはなっていない。下記がコバルト華の分解だが、300度以上で容易に起こる。

Co3As2O8・8H2O → CoO + As2O3 + O2 + 8H2O

古代人は、「ガラスを赤色に着色しようと、紫赤色のコバルト華を粉末に砕き、他の原料と混ぜてガラスを作ったら、コバルトブルーのガラスが出来た」というのではないだろうか。日本でもコバルト華は、奈良の大仏の銅を採掘したことで有名な、山口県の長登鉱山の付近で採れる。長登鉱山の付近には戦時中にコバルト鉱を採掘した金ヶ峠鉱山がある。

鉱石愛好家のブログを見ていると、いまでも長登鉱山の付近で採集出来るそうで「ある場所の表面が、ピンク色一色に染まり、あまりに簡単に採集できるので拍子抜けした」と書いてある。なお、長登鉱山では輝コバルト・コバルト華と一緒にバビントン石がある、この石には鉄とマンガンが含まれており、まさに「呉須」とおなじである。長登鉱山のコバルト華を使うと、微量の酸化コバルトとその30倍の鉄・マンガンの酸化物を含んだガラス組成が出来ると考える。日本でもコバルトブルーのカリガラスは作れたと推察する。

30-4. 古墳時代のソーダ系ガラス [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

ソーダ石灰ガラスは古代オリエント(メソポタミヤ・エジプト)やローマに出土するガラスであり「西方のガラス」と言われ、アルミナソーダガラスはインド・東南アジアで製作されたガラスであり「アジアのガラス」と言われている。しかし、日本においては一つの古墳からソーダ石灰ガラスと高アルミナソーダガラスが一緒に出土することが多々あり、それぞれ別の所から素材を手に入れたとは考え憎い。古墳時代のソーダ石灰ガラスとアルミナソーダガラスの成分を下記に示す。

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO

ソーダ石灰ガラス 65% 3.3% 18% 2.6% 6.4% 2.6%

アルミナソーダG 61% 9.8% 18% 2.5% 3.4% 0.9%

ソーダ系ガラスの出所を探すためには、まずソーダ成分が植物灰か鉱物のナトロンかを見極める必要がある。植物灰とナトロンの違いは、Na2Oに対する(MgO+K2O)の比率で見分けることが出来る。『ガラスの文明史』黒川高明によると、植物灰を使用した古代エジプト・メソポタミア(n=89)では、(MgO+K2O)/Na2Oの値は0.30であり、ナトロンを使用したローマ・地中海沿岸(n=318)では0.08である。(n)は試料数を示す。古墳時代のソーダ系ガラスの(MgO+K2O)/Na2Oの値は、ソーダ石灰ガラス(n=145)が0.29、アルミナソーダガラス(n=252)は0.19と、両者とも植物灰を使用したガラスと考えられる。

ソーダ系ガラスの植物灰はどのような植物から採取されたのであろうか。一般的な植物、木や草の灰はNa2OよりK2Oが多い。海藻でさえNa2OよりK2Oの方が多い。K2O よりNa2Oが多い植物は非常に少なく、砂漠に生える灌木とか、海岸に生える塩生植物のみである。塩生植物にはSalsora(オカヒジキ)系のものと、Salicornia(サンゴ草)系、Saueda(ヒチメンソウ)があることが研究論文に載っている。

ソーダ成分が何の植物灰から抽出したものであるかを知るためには、K2O/ Na2OとMgO/CaOの値を調べれば良い。K2Oと Na2Oは精製されても分離出来ないし、MgOとCaOは精製で両方とも除去される。同じ成分が他から加わらないかぎり、植物灰そのものとガラスの値は一致するはずである。日本のソーダ系ガラスの値は下記の通りであるが、これらの値から古墳時代のソーダ石灰ガラスとアルミナソーダガラスは、同じ植物灰から作られたと考えられる。 K2O/ Na2O MgO/CaO

ソーダ石灰ガラス 0.15 0.39

アルミナソーダG 0.15 0.26

30-5.ソーダ系ガラス原料のルーツ解明 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

インド・パシフィックビーズはインドから東南アジアにかけて紀元前から製作されているが、ソーダ系ガラスで出来ている。インド・パシフィックビーズが出土した東南アジアの遺跡を地図上で追っているとき、あることに気が付いた。それは、ほとんどの遺跡が河口のデルタに近いことだ。東南アジアで河口近くの汽水域に生える木といえばマングローブである。タイと西表島のマングローブ8種類の灰の成分が岐阜大学で調査されていた。砂漠の灌木や塩生植物、マングローブの灰の成分より、日本のソーダ系ガラスの原料ルーツを解明したい。表G78はソーダ系ガラスのソーダ成分と、そのガラスの原料のルーツと考えられる植物灰を示している。

インド・パシフィックビーズはインドから東南アジアにかけて紀元前から製作されているが、ソーダ系ガラスで出来ている。インド・パシフィックビーズが出土した東南アジアの遺跡を地図上で追っているとき、あることに気が付いた。それは、ほとんどの遺跡が河口のデルタに近いことだ。東南アジアで河口近くの汽水域に生える木といえばマングローブである。タイと西表島のマングローブ8種類の灰の成分が岐阜大学で調査されていた。砂漠の灌木や塩生植物、マングローブの灰の成分より、日本のソーダ系ガラスの原料ルーツを解明したい。表G78はソーダ系ガラスのソーダ成分と、そのガラスの原料のルーツと考えられる植物灰を示している。 ソーダ系ガラスの起源となったメソポタミア・エジプトのソーダ石灰ガラスのMgO/CaOの値は、エジプトの塩生植物Sauedaの2種類の値の丁度中間値である。メソポタミア・エジプトのガラス作りには、2種のSauedaが使用されていたと考える。アラビア語のSauedaは、英語のSoda(ソーダ)の語源にもなっており、古代からガラスの製造にしようされてきた植物である。

正倉院にもあるサザンガラスは、ペルシャガラスと言われるようにイランで製作されたと考えられている。サザンガラスのK2O/ Na2OとMgO/CaOの値は、イランでOsnanと呼ばれている植物灰の値とほぼ同じである。サザンガラスはOsnanの灰を原料として作られていたと考えられる。

タイLaem Pho遺跡(n=3)・マレーシアPengkalan Bujang遺跡(n=8)・サラワクSantubong遺跡(n=9)で製作されているインド・パシフィックビーズのMgO/CaO値は、3遺跡の全ての値が0.1以下で特異な値を示している。また、植物灰でMgO/CaO値が0.1以下のものは、マングローブ以外には見られない。これらの遺跡のソーダ系ガラスは、タイで採取されたマングローブのB.gymnorrhizaという品種が対応している。3遺跡とも河口近くにあり、それぞれの地域でも同じような値を示すマングローブが自生していると考える。

タイLaem Pho遺跡(n=3)・マレーシアPengkalan Bujang遺跡(n=8)・サラワクSantubong遺跡(n=9)で製作されているインド・パシフィックビーズのMgO/CaO値は、3遺跡の全ての値が0.1以下で特異な値を示している。また、植物灰でMgO/CaO値が0.1以下のものは、マングローブ以外には見られない。これらの遺跡のソーダ系ガラスは、タイで採取されたマングローブのB.gymnorrhizaという品種が対応している。3遺跡とも河口近くにあり、それぞれの地域でも同じような値を示すマングローブが自生していると考える。 マングローブをソーダ系ガラスの原料として使用したのは、遺跡の時期から見て6世紀以降であるのかも知れない。マングローブの灰がガラスの原料となった主張するのは、世界で私が初めてかも知れない。

30-6.日本のソーダ系ガラス原料 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

「27-8.エッチドカーネリアン」で書いたが、インダス文明(紀元前2600~前1600年)の時代、西インドの海岸地方の遺跡では、カーネリアン(紅玉髄)のビーズに、塩性植物灰から取った強アルカリで模様を描き、熱処理をして紅色のカーネリアンに白い文様を定着させていた。12月5日にNHKBSで放映のあった、四大文明の精華「あでやかな美の装い・・インダス・・」では、白い模様に使ったアルカリは、「カリ」というアカザ科の草の芽と「サッジ」という植物の灰とを混ぜ合わせて作っていた。このエッチドカーネリアンの技術は、メソポタミアと東南アジアに伝わっている。南インド・東南アジアでは塩性植物灰は馴染みのあるものであった。

南インド・スリランカ・東南アジアで初期に作られたソーダ系ガラスは、塩性植物灰Sauedaが使われたと考えられる。アカザ科のSauedaには多数の品種があり、熱帯アジアでは汽水域のマングローブ林の陸側にSauedaが自生している。表G78の日本を含むグループのガラスの原料の塩性植物灰はSauedaであったと思われる。東南アジアにおいては、マングロープB.cylindricaが使用された可能性はあるが、あったとしても6世紀以降のことではないかと考える。

日本にも塩性植物Sauedaが自生している。学名は「Suaeda japonica」で、和名は「シチメンソウ(七面草)」である。秋になると葉が緑色から赤色、赤紫色に色変わりすることから、七面相の名前が付けられている。写真80は佐賀市東与賀海岸に自生するシチメンソウである。現在は有明海のみ自生しているが、かつては九州東北部の周防灘沿岸と香川県詫間町で自生していた。現在絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。国外では中国の遼東半島、朝鮮半島の西・南海岸に自生している。

日本にも塩性植物Sauedaが自生している。学名は「Suaeda japonica」で、和名は「シチメンソウ(七面草)」である。秋になると葉が緑色から赤色、赤紫色に色変わりすることから、七面相の名前が付けられている。写真80は佐賀市東与賀海岸に自生するシチメンソウである。現在は有明海のみ自生しているが、かつては九州東北部の周防灘沿岸と香川県詫間町で自生していた。現在絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。国外では中国の遼東半島、朝鮮半島の西・南海岸に自生している。 シチメンソウは1年草で茎は直立し、草丈は30~50㎝まで成長する。小枝につく葉は多肉質で棍棒状である。そして、塩生植物では最も耐塩生がある。シチメンソウの成分分析を見ると、K/Naの値は0.11で、日本のソーダ系ガラスの0.15、韓国の0.11に近い。残念ながらシチメンソウのMg/Caの値は分かっていない。

30-7.ソーダ系ガラス素材も日本で作った [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

古墳時代のソーダ石灰ガラスは、5%長石を含んだ石英砂とシチメンソウ灰が2対1の割合で作れることが分かった。なお、下表の配合比は計算上の数値であり、実際の配合比は石英砂66%、シチメンソウ灰34%である。

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO

①石英砂 95% 5%

②シチメンソウ灰 3.6% 1.7% 31% 5.3% 14% 4.8%

①x54%+②x46% 65% 4.3% 17% 3.0% 7.7% 2.5%

ソーダ石灰ガラス 65% 3.3% 18% 2.6% 6.4% 2.6%

アルミナソーダガラスではMgOの含有量が0.9%と低いことからすると、植物灰を精製して製作したと思われる。植物灰を水に入れ撹拌すると、植物灰のアルカリ成分(Na2O 、K2O)は水に溶け、その他の成分は底に沈む。その上澄み液、灰汁を煮詰めたものを使用したのだろう。石英砂33%と粘土54%に、シチメンソウ灰13%とその2倍の灰から取った灰汁とで、アルミナソーダガラスを製作することが出来る。近代のガラス工業においては、粘土をガラスの原料にする事は考えられないことであろうが、古代はトライ・アンド・エラーの世界、何事も試みたに違いない。

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO

①石英砂 95% 5%

②粘土 75% 16% 0.4% 1.1% 0.3% 1.1%

③シチメンソウ灰 3.6% 1.7% 31% 5.3% 14% 4.8%

④灰汁 31% 5.3%

①x30+②x50+③x20+④x40 63% 9.3% 18% 3.5% 2.7% 1.2%

アルミナソーダガラス 61% 10% 18% 2.5% 3.4% 0.9%

シチメンソウ灰とその灰汁を使って、アルミナソーダガラスを作る方法は、稲藁灰とその灰汁からカリガラスを作った方法と同じである。海辺に生えていて葉が肉厚で噛むと塩辛い味のする草の灰を使い、白い砂に粘土を混ぜ、カリガラスと同じ方法で作るという情報さえ入れば、すぐにアルミナソーダガラスが出来たと考える。

ガラスを作るのが目的ならば、石英砂とシチメンソウ灰から作れば良い。何故手間暇かけて灰汁を煮詰め、それを原料の一つとして使いガラスを作らねばならなかったのだろうか。アルミナの添加を行ったのは、アルミナに微小な成分が溶け込むことにより、多種の色が発色するからだと考える。

石英の結晶である水晶の色は、紫くらいしかなく乏しいが、アルミナの結晶であるルビーとサファイヤの色は、紫・青・緑・黄色・橙色・ピンク・赤と多彩である。この事とアルミナソーダガラスが多彩な事は同じ現象なのではないかと推察する。写真G81は、マレー半島の遺跡から出土いた、色とりどりのアルミナソーダガラスのインド・パシフィックビーズである。

石英の結晶である水晶の色は、紫くらいしかなく乏しいが、アルミナの結晶であるルビーとサファイヤの色は、紫・青・緑・黄色・橙色・ピンク・赤と多彩である。この事とアルミナソーダガラスが多彩な事は同じ現象なのではないかと推察する。写真G81は、マレー半島の遺跡から出土いた、色とりどりのアルミナソーダガラスのインド・パシフィックビーズである。 原料にアルミナ(Al2O3:融点2015℃)が入るとガラス素材の融点が上がり溶融が難しくなるので、灰汁を使うことにより、マグネシア(MgO:融点2800℃)を減少させたのであろう。古代人はトライ・アンド・エラーを繰り返し、現代の科学のレベルに近い仕事をしていたのである。古代人の知恵に感服する。ソーダ系ガラス素材も日本で作ったと考える。

30-8.百間川遺跡はガラス生産遺跡か [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

私は「ガラス滓」という言葉に疑問を持っている。金属の製錬や溶融においては、鉱石に含まれていた酸化物や金属の酸化物が溶融金属の上に浮く、これが鉱滓(スラッグ)である。ガラスの場合は原料自体が酸化物であり、金属で言うスラッグは発生しないと思われる。「ガラス滓」とは「出来そこないのガラス」の事を意味しているのだろう。百間川遺跡のガラス状遺物は、粘土と塩性植物のサンゴ草(Salicornia)灰で作られたガラスであると私は考える。

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O CaO MgO

①粘土 75% 16% 5.4% 0.4% 1.1% 0.3% 1.1%

②サンゴ草灰 6.0% 1.7% 0.8% 35% 4.0% 5.0% 5.4%

①x74%+②x26% 65% 14% 4.8% 11% 1.1% 1.7% 2.2%

百間川ガラス遺物 63% 13% 3.7% 12% 1.8% 2.4% 3.7%

前表のサンゴ草灰の分析値はイタリアのベニスで採取されたものを使用した。サンゴ草はアッケシ草とも呼ばれ、北海道の厚岸湖で初めて発見されたが、現在は網走市の能取湖が有名である。サンゴ草は寒帯地方に分布するが、岡山県や愛媛県・香川県の塩田跡地でも自生が確認されている。岡山県の児島半島が古代には島であったことを考えると、現在サンゴ草が自生している浅口市寄島町と百間川河口付近は同じ環境下にあり、サンゴ草が群生する最適地であったと考えられる。

前表のサンゴ草灰の分析値はイタリアのベニスで採取されたものを使用した。サンゴ草はアッケシ草とも呼ばれ、北海道の厚岸湖で初めて発見されたが、現在は網走市の能取湖が有名である。サンゴ草は寒帯地方に分布するが、岡山県や愛媛県・香川県の塩田跡地でも自生が確認されている。岡山県の児島半島が古代には島であったことを考えると、現在サンゴ草が自生している浅口市寄島町と百間川河口付近は同じ環境下にあり、サンゴ草が群生する最適地であったと考えられる。 藤田等氏は『弥生時代のガラスの研究―考古学的方法―』で百間川遺跡について、「このガラス滓・ガラス塊がガラス生産の結果として生じたものであれば、日本のガラスの歴史は大きく書き換えられる可能性がある。それは弥生時代前期にガラス生産が開始されたことを意味するからである。土・砂・植物灰が高熱によりガラス化することは、どのような条件、どのような構造によってしょうじたのだろうか。ソーダ石灰ガラスの場合、原料を溶解するための温度は1400~1500℃を必要とし、温度の持続性が問題となる。現状では偶然の所産と考えざるを得ないが、今後の大きな課題としなければならない。」と述べている。

百間川遺跡のガラス状遺物を出土した土壙は、弥生前期1遺構、中期18遺構、後期5遺構あるにもかかわらず、遺構が発掘されて30年たった現在でも、ガラスの生産に関係した遺跡であるとは認められていない。

30-9.ソーダ系ガラスの科学 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

私は前章でカリガラスも、ソーダ系ガラスも素材の段階から日本で作ったと述べて来た。しかし、それらは素材の原料が弥生・古墳時代の日本で調達出来たという検証であって、ガラス素材の製造が技術的に可能であったかどうかを明らかにしていない。この章では弥生時代に、ソーダ系ガラス素材の溶融が、技術的に可能であったということを証明したい。

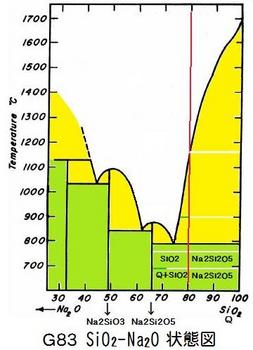

私は前章でカリガラスも、ソーダ系ガラスも素材の段階から日本で作ったと述べて来た。しかし、それらは素材の原料が弥生・古墳時代の日本で調達出来たという検証であって、ガラス素材の製造が技術的に可能であったかどうかを明らかにしていない。この章では弥生時代に、ソーダ系ガラス素材の溶融が、技術的に可能であったということを証明したい。 図G87はSiO2 -Na2Oの状態図である。縦軸の数字は温度を表わし、横軸の数字はSiO2の成分比を表わしている。例えば数字の80は、SiO2が80%でNa2Oが20%である。白色は液相(液体状態)を表わし、緑色は固相(固体状態)を表わしている。黄色は液相と固相が混じりあった半溶融状態である。白色の液相を見ると、SiO2が100%の時は1700

℃で溶融するが、SiO2が75%でNa2Oが25%の時は790

℃で溶融している。

古代のソーダ系ガラスの組成は、SiO2とNa2Oの成分のみで見ると赤線の所で、SiO2:Na2O=80:20の割合である。この組成は1200℃で溶融し、1200~790℃までが液相と固相、790℃以下が固相である。古代人は790℃で完全に溶融するSiO2:Na2O=75:25を知らなかったのではなく、液相と固相が混じりあった半溶融状態の温度範囲が広く、容易く成形が出来る組成を選んでいる。ガラス職人がパイプの先に溶けたガラスを巻き付け、息を吹き込み膨らませたあと、色々な形状を作っている映像を見る事があるが、まさにこの温度領域での作業である。

古代のソーダ系ガラスの組成は、SiO2とNa2Oの成分のみで見ると赤線の所で、SiO2:Na2O=80:20の割合である。この組成は1200℃で溶融し、1200~790℃までが液相と固相、790℃以下が固相である。古代人は790℃で完全に溶融するSiO2:Na2O=75:25を知らなかったのではなく、液相と固相が混じりあった半溶融状態の温度範囲が広く、容易く成形が出来る組成を選んでいる。ガラス職人がパイプの先に溶けたガラスを巻き付け、息を吹き込み膨らませたあと、色々な形状を作っている映像を見る事があるが、まさにこの温度領域での作業である。 SiO2:Na2O=80:20の赤線の組成を900℃まで加熱した時は、左の緑線が固相の割合(16%)で、右の白線が液相の割合(84%)である。この状態のものを固相まで冷却し組織を見ると、融けなかった石英の結晶(SiO2)が16%、融けて細かく分散しているSiO2が26%、そしてSiO2とNa2Oの化合物Na2Si2O5が58%であり、900℃の加熱でガラス化が84%も進んでいることが分かる。本来ならば1700℃でしか溶融しない石英が、900℃で80%も融けることを理解いただければ、ソーダ系ガラス素材が日本で作られた可能性があると認めていただけると思う。

30-10.ソーダ系ガラス素材の溶融 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

石英砂と植物灰に少し水を加え団子を作り乾燥させ、土器を焼成するのと同じように稲藁で野焼きをする。水を加えるのは、水に溶けたNa2Oが石英砂の表面を覆うからだ。SiO2とNa2Oの反応は固相の段階から始まり、575℃からはNa2SiO5が生成し始める。790℃を越すとNa2SiO5とSiO2が反応して液相が出来、それによりNa2SiO5の生成がより加速される。稲藁の野焼きで800℃位の加熱は出来ている。石英砂と植物灰で団子を作り野焼きする方法は、「27-12.稲作とカリガラス」で、カリガラスの製法として述べたことと同じである。

野焼きした団子は砕き粉にして再び水を加え煎餅を作り乾燥させる。土を掘って作った炉に炭を詰め、フイゴで火を熾し、煎餅を土器皿に載せて明輝赤色(900℃)位になるまで加熱する。この段階でNa2O は全てSiO2と反応してNa2SiO5を生成していると考える。写真G85は妻木晩田遺跡で再現していた鹿皮のフイゴである。日本書紀神代上には鹿皮のフイゴ(天羽鞴:あまのはぶき)が登場している。

冷却後、煎餅を砕き粉にし、水洗いして浮遊物を取り除く。未溶解の石英はNa2Oにより腐食されているので細かく砕だけ易くなっている。これらの粉末に、過去に作ったガラス屑を粉にしたものを10%程度混ぜて土器の坩堝に入れる。ガラスの粉を入れるのは、SiO2とNa2SiO5の反応を促進させるためである。炉に坩堝を固定し炭火を入れ、窓のある甕を炉に被せ、坩堝が黄色(1000℃)になるまでフイゴで火を熾す。坩堝の中の粉末が融け水飴状態になると、フイゴの送風を多くして坩堝のガラスが白色(1200℃以上)になるまで加熱する。ガラスが白色になるとそれ以降は黄色(1000℃)の温度を保ち、ガラスビーズを引き伸ばし法で製作する。

ガラスビーズ(直径5㎜x長さ4㎜)の製作ロットを500個分とすると、ガラス重量は100gで体積は約40㏄、ガラス粉末で約140㏄前後であり、坩堝は内径8㎝x高さ8㎝の砲弾型のもので十分である。坩堝は割れるまで何度でも使い、割れたものは粉末にして、アルミナソーダガラスの原料として使う。百間川遺跡でガラスを溶融した坩堝が見つからないのはこのためであろう。土器を砕き粉にして使用するのは、青銅器の土製鋳型の製作で行われていることだ。

古代人は、1400~1500℃の温度を長時間保持してガラス素材を作ったのではない。800~900℃の低い温度でSiO2とNa2Oを反応させ、最終的には1000℃程度で約90%のガラス化を行った後、残りの10%を溶融するため一時的に1200℃以上の温度に上げたと考える。

アフリカのガーナでは、現在でもガラスビーズ作りが盛

アフリカのガーナでは、現在でもガラスビーズ作りが盛んである。窓ガラスやガラス瓶を粉にして鋳型に詰め、800℃で15分間加熱してガラスビーズを作っている。現代のガラス組成も古代とほぼ同じであり、前章のSiO2-Na2O状態図で示したように、ガラスの製作に於いてはSiO2とNa2SiO5とが溶融する790℃が、ガラスが完全

に融ける1200℃よりも重要な温度である。弥生時代

に日本でガラス素材が製作出来たと考える。

30-11.日本のソーダ系ガラスの源流 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

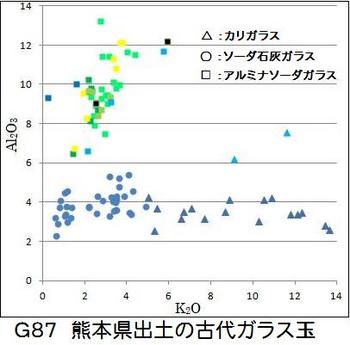

図G87は『考古学と自然科学 vol63』に掲載された「熊本県出土の古代ガラスの考古科学的研究」白瀧絢子氏等の論文のデータから、K2O とAl2O3の成分と色調の

図G87は『考古学と自然科学 vol63』に掲載された「熊本県出土の古代ガラスの考古科学的研究」白瀧絢子氏等の論文のデータから、K2O とAl2O3の成分と色調の関係を作図した。カリガラスの色調はコバルトブルーの

紺色と淡青色が基本で、その他に緑青色のものがある。

ソーダ石灰ガラスはコバルトブルーの紺色がほとんどである。アルミナソーダガラスは緑系の色が多く、淡青色・緑色・黄色・オレンジ色・茶褐色・黒色など多彩である。

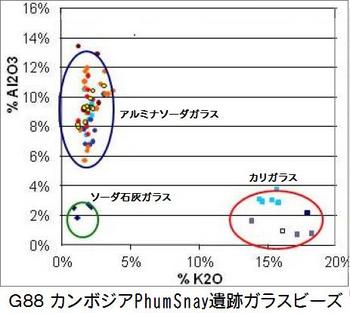

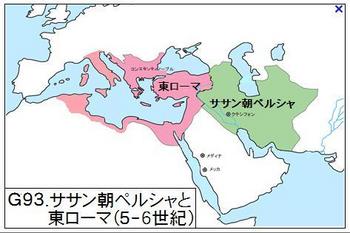

アンコールワットで有名なカンボジアのシエムリエプから北西100㎞、タイ国境近くに紀元前200年~紀元後200年のPhum Snay遺跡がある。この遺跡からは、タイやベトナムの鉄器時代と同様の遺物や、多量のガラスビーズが出土している。Phum Snay遺跡のガラスも熊本県の遺跡と同様に、カリガラス・ソーダ石灰ガラス・アルミナソーダガラスの3種類がある。これらガラスビーズのK2OとAl2O3の成分と色調の関係を作図したものを図G88に示す。Phum Snayのガラス品種と色調の関係は、熊本県出土の古代ガラスの図と良く似ている。

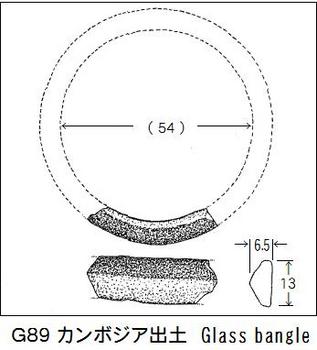

アンコールワットで有名なカンボジアのシエムリエプから北西100㎞、タイ国境近くに紀元前200年~紀元後200年のPhum Snay遺跡がある。この遺跡からは、タイやベトナムの鉄器時代と同様の遺物や、多量のガラスビーズが出土している。Phum Snay遺跡のガラスも熊本県の遺跡と同様に、カリガラス・ソーダ石灰ガラス・アルミナソーダガラスの3種類がある。これらガラスビーズのK2OとAl2O3の成分と色調の関係を作図したものを図G88に示す。Phum Snayのガラス品種と色調の関係は、熊本県出土の古代ガラスの図と良く似ている。  ベトナム南部と接するカンボジア南東部には、鉄器時代の円形の土塁と溝に囲まれた遺跡が存在する。その遺跡の一つのKrek 52/62(紀元前1世紀の半ば)から、ガラスの腕輪(Glass bangle)が5個出土している。それらの形状を図89に示すが、その断面形状は5角形で外径67㎜x

ベトナム南部と接するカンボジア南東部には、鉄器時代の円形の土塁と溝に囲まれた遺跡が存在する。その遺跡の一つのKrek 52/62(紀元前1世紀の半ば)から、ガラスの腕輪(Glass bangle)が5個出土している。それらの形状を図89に示すが、その断面形状は5角形で外径67㎜x内径54㎜x厚み13㎜である。その形状と大きさは、京丹後市の大風呂南1号墳のガラス釧(断面形状5角形、外径97mmx内径58mmx厚み18mm)と非常に良く似ている。Krek 52/62はアルミナソーダガラスで色調が淡緑・深緑・青緑であるのに対して、大風呂南1号墳はカリガラスで色調は青色である。ガラスの腕輪は、タイやベトナムからも出土している。

ベトナム・メコン川のデルタ地帯にあるオケオ(Oc-Eo)遺跡はインド・パシフィックビーズ製造の中心地でもあり、ソーダ石灰ガラスとアルミナソーダガラスが、大量生産が可能な引き伸ばし法で作られている。我が国の古墳時代に流通するビーズのほとんどが、引き伸ばし法で製作されている。弥生時代後半から古墳時代の日本のガラスは、同時代の東南アジアのガラスの情況に非常に良く似ている。この時代東南アジアと日本の交流があったのだろうか。

30-12.海のシルクロードの拠点オケオ [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

オケオ(Oc-Eo)遺跡は1世紀から7世紀にかけて栄えた扶南国の港であった。オケオ遺跡からはローマ金貨(152年・156年)が2枚、後漢時代(25~220年)の方格規矩鏡と夔鳳鏡(きほうきょう)等が出土している。オケオ(Oc-Eo)遺跡は西洋と中国を結ぶ海のシルクロードの拠点であると言われている。

オケオ(Oc-Eo)遺跡は1世紀から7世紀にかけて栄えた扶南国の港であった。オケオ遺跡からはローマ金貨(152年・156年)が2枚、後漢時代(25~220年)の方格規矩鏡と夔鳳鏡(きほうきょう)等が出土している。オケオ(Oc-Eo)遺跡は西洋と中国を結ぶ海のシルクロードの拠点であると言われている。 中国の三国時代(229年頃)に呉の朱応と康泰が扶南国を訪れ、その見聞録を「扶南異物志」と「呉時外国伝」に書いている。扶南国が中国に初めて朝貢したのは呉であり、赤烏6年(243年)にニ度目の朝貢を行っている。朝貢とは多くの見返りを求めた朝貢貿易と解釈されている。扶南国は226年から626年の間に、中国王朝に28回も朝貢している。中国に朝貢した時期は、弥生時代後期から古墳時代にかけてであり、まさに日本のソーダ石灰ガラスとアルミナソーダガラスが普及した時期である。

山梨県の狐塚古墳からは赤烏元年の銘がある平縁神獣鏡が、兵庫県の安倉古墳からは赤烏7年銘の平縁神獣鏡が出土している。扶南国の船はガラスビーズと共に見返りに貰った鏡も、日本で交易品として使ったのであろうか。扶南国は航海に長けた国であり、日本と交易を行って交流いた可能性は十分あると考える。弥生時代後期から古墳時代において、ソーダ石灰ガラスとアルミナソーダガラスのビーズや製造技術が我国に伝わった源流は、ベトナム南部の古代国家扶南国の港、海のシルクロードの拠点であったオケオ(Oc-Eo)であったと推察する。

30-13.金の重層ガラス玉はローマ製 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

昨年(平成24年)11月に長岡京埋蔵文化財センターで「玉・古墳時代の装飾品」という特別企画展が催された。この特別展の目玉は、長岡京市の宇津久志(うつくし)1号墳出土の重層ガラス玉であった。宇津久志1号墳は古墳時代中期中頃(5世紀半ば)の一辺7mの小規模な方墳で箱型木棺からは、重層ガラス玉1点、環状ガラス玉3点、ガラス管玉1点、ガラス小玉約500点、蛇紋岩製勾玉、鉄製直刀、鉄針、竪櫛という豊富な副葬品が出土している。

重層ガラス玉とは、ガラスとガラスの間に金属箔を挟みこんで装飾効果を高めるという高度な技術を用いて製作されたガラス玉の事である。宇津久志1号墳出土の重層ガラス玉の金属箔には金が用いられていた。重層ガラス玉の出土例は、日本各地の約80遺跡から約200点が確認されているが、その多くが古墳時代後期後半のものである。宇津久志1号墳出土の重層ガラスは、古墳時代中期中頃(5世紀半ば)で、重層ガラス玉としては最も古い時期に位置づけられている。

宇津久志1号墳出土の重層ガラス玉が注目されたのは、成分分析からローマガラスの特徴であるナトロン(炭酸ナトリウム)を融剤として使用したソーダ石灰ガラスであり、ローマ帝国の領域内で製作されたものである可能性が高いと、国立奈良文化財研究所が発表したからだ。

“ローマのガラス”と言うだけで日本人は反射的にシルクロードを思い浮かべるのでニュースバリューは高く、新聞各社の紙面を賑合わせている。

宇津久志1号墳出土の環状ガラス玉もナトロンガラスと判定されている。今までにナトロンガラスと判定されたものには、大阪府岸和田市の風吹山古墳(5世紀前葉)の環状ガラス玉とガラス小玉、神奈川県南足柄市の御茶屋通遺跡(弥生後期後葉)と広島県三次市の松ヶ迫矢谷遺跡(弥生後期末)のガラス小玉、島根県出雲市の西谷2号墓(弥生後期後葉)のガラス管玉などである。

奈良文化財研究所がナトロンガラスと判定したガラス製品の具体的な組成が分からなかったので、長岡京埋蔵文化財センターの学芸員の方にお聞きしたが、まだ発表されていないとの事であった。ナトロンガラスの融剤の組成は、K2O<1.5%、MgO<1.5%、12%<Na2O<23%とされているが、(K2O+MgO)/Na2Oの値が0.15以下であればナトロンガラスと判定出来る。

「29-11.日本のソーダ系ガラスの源流」で述べた、「熊本県出土の古代ガラスの考古科学的研究」の論文のデータの中に、12個のガラスビーズが天然ソーダ(ナトロン)を融剤として製作と判定している。確かに1個のビーズは、K2O=1.4% 、MgO=0%、Na2O=12.3%、(K2O+MgO)/Na2O=0.11でナトロンガラスであることが分かる。 しかし他の11個のガラスビーズは、K2O=0.59~1.33% 、MgO=0~0.87%、と条件を満足しているが、Na2O=1.86~5.8%と非常に少なく、(K2O+MgO)/Na2O=0.24~0.97とソーダ成分を多く含む植物灰の値を示している。これらを天然ソーダ(ナトロン)を融剤として製作したと判定していることに疑問を感じる。私が宇津久志1号墳出土の重層ガラス玉、環状ガラス玉の組成を知りたかったのはこのためである。

30-14.ローマ帝国からビーズは来たか [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

宇津久志1号墳出土の重層ガラス玉が金泊を含有し、ナトロンガラス製である分析した奈良文化財研究所の田村朋美氏は、重層ガラスビーズは黒海沿岸の1~3世紀頃の遺跡から多く出土、ナトロンガラスはローマ帝国で作られたものとして、これらが陸のシルクロードを通って来たものか、海のシルクロードを通って来たものか、様々な可能性を考える必要があるとしている。

宇津久志1号墳出土の重層ガラス玉が金泊を含有し、ナトロンガラス製である分析した奈良文化財研究所の田村朋美氏は、重層ガラスビーズは黒海沿岸の1~3世紀頃の遺跡から多く出土、ナトロンガラスはローマ帝国で作られたものとして、これらが陸のシルクロードを通って来たものか、海のシルクロードを通って来たものか、様々な可能性を考える必要があるとしている。 アジアの海上ビーズ交易(Asia’s Maritime Bead Trade)によると、金の重層ガラスビーズ(Sandwich gold-glass beads)は、インド・東南アジア(タイ・マレーシア・ベトナム)・中国広州で出土しているという。ベトナムのオケオ遺跡からも金の重層ガラスビーズが出土している。オケオとタイ湾を挟んで対岸にあるタイのスラットタニ県のLeam Pho遺跡からも、金の重層ガラスビーズが出土している。また、分析された3個のビーズの組成は、K2O=1.6% MgO=0.18%、Na2O=18.1%であり、(K2O+MgO)/Na2O=0.10でナトロンガラス製であった。

私は前章で、弥生時代後期から古墳時代において、ソーダガラスとアルミナソーダガラスのビーズや製造技術が我国に伝わった源流は、ベトナム南部の古代国家扶南国の港、海のシルクロードの拠点であったオケオ(Oc-Eo)であったと推察した。宇津久志1号墳出土の金製の重層ガラス玉はオケオからきたものであろうか。日本で出土した重層ガラス玉には、植物灰のソーダ石灰ガラスやアルミナソーダガラスで製作されたものもあり、インド・パシフィックビーズの匂いがする。

30-15.鉛ガラスを造った飛鳥池遺跡 [30.ガラス素材は弥生時代から造っていた]

ガラス工房から出土した坩堝に残存していた黒色粉末を分析したところ石英(SiO2)25~45%、方鉛鉱(PbS)50~70%で、それに少量の輝安鉱(Sb2O3)が検出されている。これらから、坩堝は鉛ガラスを溶融していたことが伺われる。正倉院古文書「造仏所作物帳」(734年)の記載から割り出した鉛ガラスの組成は、SiO2が38%、PbOが62%であり、

飛鳥池遺跡のガラス工房で作られた鉛ガラスの組成とほぼ同じであると考えられている。

ガラス小玉の鋳型は「たこ焼き型鋳型」と呼ばれ、古墳時代前期前葉から奈良時代にかけて全国で普及したものである。たこ焼き型鋳型が発見された当初は、坩堝で溶かしたガラスを鋳込むと考えられていたようだが、現在ではガラス粉末を型穴に入れて、鋳型ごと加熱してガラス玉を作っていたと考えられている。この方法は現在アフリカのガーナで行われているビーズ作りの方法と同じである。文化というものは、時間を越え距離を越えて伝播し、それを必要としている所のみに残っていくものだ。