27-1.ガラスの起源 [27.古代ガラスの源流を探る]

2000年前のローマの政治家であるプリニウスが書いた「博物誌」に、ガラスの起源についての話がある。「メソポタミア(現イラク)に近い地中海の東岸で、フェニキア(現レバノン:3000年前)の商人が昼食を作るためソーダ灰の袋をカマドにして鍋を置き、料理していると、ソーダ灰と砂が混ざって融け、透明な液体となって流れ出し、美しい半透明の石のような物が出来た。」というものである。

考古学でいうガラスの起源は、5000年前頃のメソポタミアに始まる。それはファイアンスと言われる釉製品で、石英砂(90%程度)の胎の表面に釉薬を施し焼成したものである。表面の釉薬は融けてガラス化しているが、内部の胎は完全にガラス化していない。ファイアンス製品は不完全なガラスで、ガラスの範疇には入らない“夜明け前のガラス”という位置付けであろう。

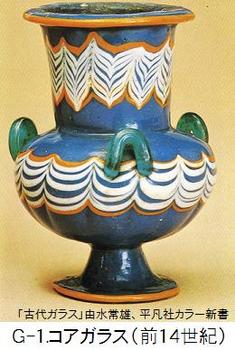

完全なガラスが登場するのは、4500年前頃のメソポタミアとその周辺地域からで、丸玉・管玉・トンボ玉(モザイク玉)のような小さな装飾品が鋳造で作られている。3500年前には、メソポタミアやシリア・エジプトでガラス容器が作られるようになった。これらのガラス容器の製造方法は、容器の内側の形を粘土で作り、その周りに融けたガラスをかぶせ、ガラスが冷えて固まってから、内側の粘土(コア)を壊して取り出すコアガラス法や、ガラス容器の外側の形状の型を作り、溶かしたガラスを押しつけて成形する型押し法であった。

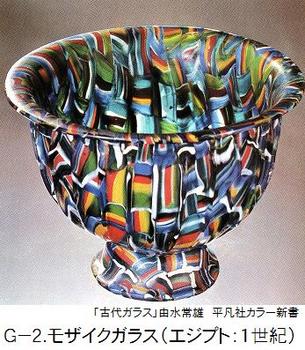

エジプトでは3000年前頃から約500年間ガラスの製造が断絶するが、メソポタミア地方ではガラスの製造は続けられ、3000年前頃にはモザイクガラスの技法、2600年前頃にはカットガラスの技法が生れた。これらの技法を駆使して製作されるガラス容器は、王侯貴族に尊ばれる高価な装飾品であった。アレキサンダー大王(紀元前356~323年)によってアレキサンドリアが建設されると、そこにガラス工場が作られ、そして広い地域から職人が呼び寄せられ、エジプトがガラス製造の中心地となった。素晴らしいガラス製品がギリシャやイタリア半島に輸出された。

エジプトでは3000年前頃から約500年間ガラスの製造が断絶するが、メソポタミア地方ではガラスの製造は続けられ、3000年前頃にはモザイクガラスの技法、2600年前頃にはカットガラスの技法が生れた。これらの技法を駆使して製作されるガラス容器は、王侯貴族に尊ばれる高価な装飾品であった。アレキサンダー大王(紀元前356~323年)によってアレキサンドリアが建設されると、そこにガラス工場が作られ、そして広い地域から職人が呼び寄せられ、エジプトがガラス製造の中心地となった。素晴らしいガラス製品がギリシャやイタリア半島に輸出された。

27-2.ローマガラス [27.古代ガラスの源流を探る]

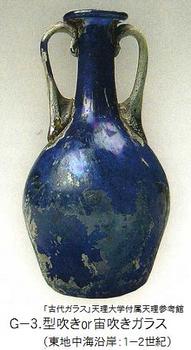

ガラスはローマ帝国(紀元前27~後395年)に伝わり、ローマガラスとして大きな発展を遂げる。前1世紀後半ローマ領シリア地方において、外側の形状の型を作り、溶かしたガラスを吹き込んで成型する型吹き法が発明された。そして、その技法はローマに伝わり、溶けたガラスを鉄製のパイプの先につけ、息を吹き込んで自由に成形する、宙吹き法が確立した。この吹きガラスの技法により、ガラスの量産が可能となり日用品も増加した。もちろん、装飾品として価値のある高級品も造られ続けられ、装飾技法も多様化し、切子(カット)や研磨、溶解したガラス紐の溶着、エナメル顔料の絵付けなども行われた。

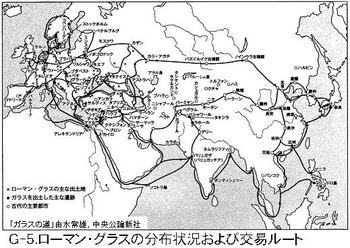

ガラスはローマ帝国(紀元前27~後395年)に伝わり、ローマガラスとして大きな発展を遂げる。前1世紀後半ローマ領シリア地方において、外側の形状の型を作り、溶かしたガラスを吹き込んで成型する型吹き法が発明された。そして、その技法はローマに伝わり、溶けたガラスを鉄製のパイプの先につけ、息を吹き込んで自由に成形する、宙吹き法が確立した。この吹きガラスの技法により、ガラスの量産が可能となり日用品も増加した。もちろん、装飾品として価値のある高級品も造られ続けられ、装飾技法も多様化し、切子(カット)や研磨、溶解したガラス紐の溶着、エナメル顔料の絵付けなども行われた。 ローマガラスの製作地はローマ、イタリア南部のクマエ、地中海東岸のシドン、エジプトのアレキサンドリアであった。これらの製作地で作られたガラス器は、香水・香油・食物などを入れる瓶壺類と飲食器が主体で、模造宝石や装飾品、モザイク、そしてガラス塊があった。ローマの勢力拡大に伴って、ローマガラスが交易品として世界の各地にもたらされた。図G5に由水常雄氏の「ガラスの道」に記載された、「ローマ・グラスの分布状況および交易ルート」を示す。 (クリツクすると大きくなります)

メソポタミアで起こったガラス製造技術は、シリア・エジプト、そしてイタリア半島と広がった。これらの地域で製作されたガラスの全てが、ソーダ石灰ガラスで、その組成はソーダ灰(Na2O)と生石灰(CaO)、そして石英砂(シリカ・SiO2)である。特に石英砂を低温(790℃)で溶融させるアルカリ原料のソーダ灰が重要で、海岸近くの植物や砂漠の灌木などの植物灰や、エジプトで採れる天然ソーダ(Na2CO3)の鉱石・ナトロンが原料として使用されている。

27-3.ササン朝ペルシャのガラス [27.古代ガラスの源流を探る]

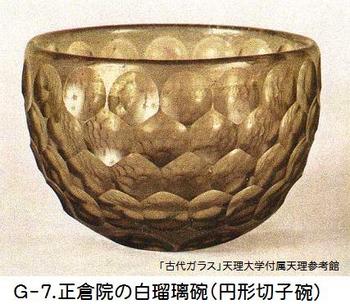

成形法としては型吹き法と宙吹き法の両者が使われている。ササンガラスの大きな特徴は、器の表面全体に、円形の文様を装飾していることだ。これらの円形文様は、ガラスの円塊を溶着したものや、凹や凸の円形模様を削り出すカット(切子)技法、そして型に模様を付けておくものなどがある。ササンガラスの組成は、ソーダ石灰ガラス(Na2O-CaO-SiO2)であるが、砂漠の植物灰で作られたため、マグネシア(MgO)の量が多くなっている。

成形法としては型吹き法と宙吹き法の両者が使われている。ササンガラスの大きな特徴は、器の表面全体に、円形の文様を装飾していることだ。これらの円形文様は、ガラスの円塊を溶着したものや、凹や凸の円形模様を削り出すカット(切子)技法、そして型に模様を付けておくものなどがある。ササンガラスの組成は、ソーダ石灰ガラス(Na2O-CaO-SiO2)であるが、砂漠の植物灰で作られたため、マグネシア(MgO)の量が多くなっている。  正倉院の宝物に「白瑠璃碗」という円形切子碗がある。この白瑠璃碗はシルクロードを通ってペルシャよりやって来たササンガラスである。この白瑠璃碗の製作地が、ササン朝ペルシャであると判明したのは、20世紀半ばのことだそうだ。昭和34年3月、東京大学イラン・イラク調査団の先発隊としてイランの首都テヘランにいた深井晋司氏は、なにげなく入った骨董屋で、ガラクタの中に正倉院の宝物の「白瑠璃碗」と同じ円形切子装飾を施したカットグラスを見つけたそうだ。

正倉院の宝物に「白瑠璃碗」という円形切子碗がある。この白瑠璃碗はシルクロードを通ってペルシャよりやって来たササンガラスである。この白瑠璃碗の製作地が、ササン朝ペルシャであると判明したのは、20世紀半ばのことだそうだ。昭和34年3月、東京大学イラン・イラク調査団の先発隊としてイランの首都テヘランにいた深井晋司氏は、なにげなく入った骨董屋で、ガラクタの中に正倉院の宝物の「白瑠璃碗」と同じ円形切子装飾を施したカットグラスを見つけたそうだ。深井氏の著書『ペルシャのガラス』には、「いったい正倉院のガラス器と同じ作品がこんな骨董屋の、しかもがらくたの中にあるのか、そんなはずはない」と書かれてあり、その時の興奮ぶりが伺える。 このカットグラスはイラン北西部のカスピ海沿岸ギラーン州のアムラシュの遺跡から、盗掘品として約100個が古美術市場に出回ったものの一つであった。円形切子装飾を施したカットグラスが製作され始めた年代は、紀元1世紀頃まで遡ると推定されており、ササン王朝時代に隆盛を極め、七世紀後半イスラム時代に入って衰退すると考えられている。なお、正倉院の白瑠璃碗の組成は酸化鉛が5%含むソーダ石灰ガラスであるが、アムラシュの遺跡の同種のカットグラスは、鉛を全く含まないソーダ石灰ガラスであるという。正倉院の白瑠璃碗の故郷が100%解明されたわけではないのである。

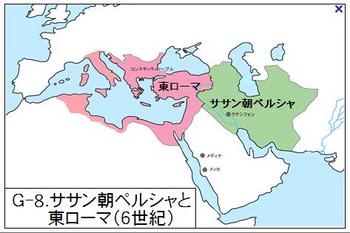

図8に6世紀のササン朝ペルシャと東ローマの領土を地図に示した。ササン朝ペルシャと東ローマの戦いは繰り返し行われており、6世紀のシルクロードがササン朝ペルシャで行き止まり、ペルシャの製品が東方に出回ったことが分かる。中国の寧夏回族自治区固原県と陝西省西安市から、浮き出しの円形文様のあるササンガラスの椀と瓶が出土している。

図8に6世紀のササン朝ペルシャと東ローマの領土を地図に示した。ササン朝ペルシャと東ローマの戦いは繰り返し行われており、6世紀のシルクロードがササン朝ペルシャで行き止まり、ペルシャの製品が東方に出回ったことが分かる。中国の寧夏回族自治区固原県と陝西省西安市から、浮き出しの円形文様のあるササンガラスの椀と瓶が出土している。

27-4.中国(戦国時代)のガラス [27.古代ガラスの源流を探る]

稜や瘤(こぶ)のある淡青色から淡緑色の単色の珠が全部で1000点以上出土している。春秋時代(紀元前770~403、都:河南省洛陽)のファイアンス珠が、河南省の陝県と淅川県から出土している。形態は稜や瘤(こぶ)があり、西周時代のものと同じである。戦国時代(紀元前403~221年)のファイアンス珠には眼玉模様が登場する。眼玉模様のガラス珠のデザインは、オリエント(メソポタミア・シリア・エジプト)にあると言われている。

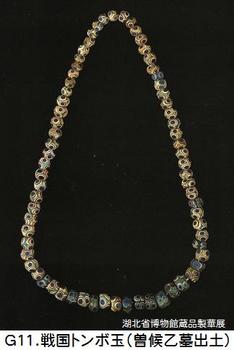

稜や瘤(こぶ)のある淡青色から淡緑色の単色の珠が全部で1000点以上出土している。春秋時代(紀元前770~403、都:河南省洛陽)のファイアンス珠が、河南省の陝県と淅川県から出土している。形態は稜や瘤(こぶ)があり、西周時代のものと同じである。戦国時代(紀元前403~221年)のファイアンス珠には眼玉模様が登場する。眼玉模様のガラス珠のデザインは、オリエント(メソポタミア・シリア・エジプト)にあると言われている。  戦国時代(紀元前403~221年)の遺跡からは、眼玉模様のガラス珠(重層貼付同心円文珠)、いわゆるトンボ玉が多数出土している。これらのトンボ玉のガラス組成は、鉛バリウムガラス(PbO-BaO-SiO2)が最も多く、ほんの僅か鉛ガラス(PbO-SiO2)が存在している。ソーダ石灰ガラス(Na2O-CaO-SiO2)とカリガラス(K2O-SiO2)が少量ある。ガラスの組成別に出土地を見てみと、鉛バリウムガラスのトンボ玉は湖南省・河南省・山東省から多量に出土している。河南省洛陽市・輝県、河北省平山県、湖北省随州市・荊州市、山東省曲阜市、湖南省長沙・湘郷市、安徽省毫州市、広東省肇慶市、貴州省安順市、四川省青川県、重慶市開県、甘粛省礼県である。鉛ガラスは河南省洛陽市で

戦国時代(紀元前403~221年)の遺跡からは、眼玉模様のガラス珠(重層貼付同心円文珠)、いわゆるトンボ玉が多数出土している。これらのトンボ玉のガラス組成は、鉛バリウムガラス(PbO-BaO-SiO2)が最も多く、ほんの僅か鉛ガラス(PbO-SiO2)が存在している。ソーダ石灰ガラス(Na2O-CaO-SiO2)とカリガラス(K2O-SiO2)が少量ある。ガラスの組成別に出土地を見てみと、鉛バリウムガラスのトンボ玉は湖南省・河南省・山東省から多量に出土している。河南省洛陽市・輝県、河北省平山県、湖北省随州市・荊州市、山東省曲阜市、湖南省長沙・湘郷市、安徽省毫州市、広東省肇慶市、貴州省安順市、四川省青川県、重慶市開県、甘粛省礼県である。鉛ガラスは河南省洛陽市で 1個見つかっている。

1個見つかっている。 カリガラスのトンボ玉では湖北省荊州市・黄岡市、貴州省畢節市、四川省理県、雲南省玉渓市江川県。ソーダ石灰ガラスでは、河南省洛陽市・国始県・輝県・淅川県、湖北省随州市である。湖北省随州市の曽候乙墓(紀元前433年没)は、夥しい青銅器や玉器が出土した有名な墓である。曽候乙墓から出土したトンボ玉のほとんどはソーダ石灰ガラス珠であるが、鉛バリウムガラス珠も混じっている。前漢劉安の『淮南子』という書物に「随公之珠」とあり、曽候(随公)乙墓の墓から出土した珠と関係があるのではないかと言われている。

戦国時代のガラス璧が、湖南省(当時楚国)に集中して出土している。湖南省長沙市・湘郷市・常徳市・益陽市・資興市などの楚墓からである。写真12は湖南省長沙市楊家山出土のガラス璧(直径11.3cm、厚み0.2cm)である。ガラスの剣装具(剣首と剣珥)も、湖南省の長沙市・湘郷市・益陽市、そして安徽省寿県、湖北省江陵県で出土している。これら壁と剣装具のガラス組成は、鉛バリウムガラスである。

戦国時代のガラス璧が、湖南省(当時楚国)に集中して出土している。湖南省長沙市・湘郷市・常徳市・益陽市・資興市などの楚墓からである。写真12は湖南省長沙市楊家山出土のガラス璧(直径11.3cm、厚み0.2cm)である。ガラスの剣装具(剣首と剣珥)も、湖南省の長沙市・湘郷市・益陽市、そして安徽省寿県、湖北省江陵県で出土している。これら壁と剣装具のガラス組成は、鉛バリウムガラスである。 河南省輝県市瑠璃閣出土の呉王夫差(紀元前473年没)銘青銅剣と、湖北市荊州市江陵楚墓出土の越王勾践(紀元前465年没)銘青銅剣に象嵌されていたガラスはカリガラスであった。鉛バリウムガラスとカリガラスは、西アジアには見られないガラス組成である。

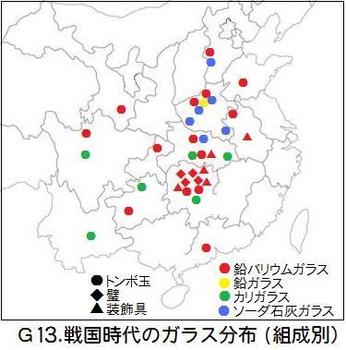

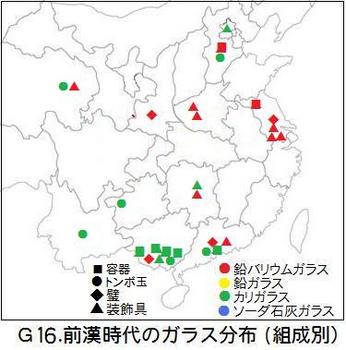

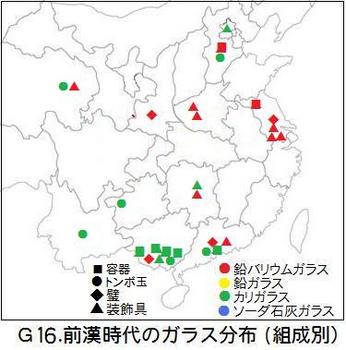

図13は戦国時代のトンボ玉・璧・装飾品などのガラス製品の、組成別分布である。鉛バリウムガラスは湖南省の長沙を中心に分布、ソーダ石灰ガラスは河南省洛陽を中心に分布、カリガラスは長江沿いに分布している。鉛バリウムガラスは中国独自のガラスであり、カリガラスはオリエントにはないガラスで、インド・タイ・ベトナムで確認されている。ソーダ石灰ガラスの起源は、眼玉模様のガラス珠のデザインと共に、オリエント(メソポタミア・シリア・エジプト)にある。戦国時代にオリエントのトンボ玉が中国に来ていたと考えられている。

図13は戦国時代のトンボ玉・璧・装飾品などのガラス製品の、組成別分布である。鉛バリウムガラスは湖南省の長沙を中心に分布、ソーダ石灰ガラスは河南省洛陽を中心に分布、カリガラスは長江沿いに分布している。鉛バリウムガラスは中国独自のガラスであり、カリガラスはオリエントにはないガラスで、インド・タイ・ベトナムで確認されている。ソーダ石灰ガラスの起源は、眼玉模様のガラス珠のデザインと共に、オリエント(メソポタミア・シリア・エジプト)にある。戦国時代にオリエントのトンボ玉が中国に来ていたと考えられている。

27-5.中国(前漢・後漢)のガラス [27.古代ガラスの源流を探る]

頃)から円筒形杯が、河北省満城県の中山靖王墓(紀元前113年没)から耳杯と盤が出土している。ガラス武装具が河南省洛陽市・禹州市、江蘇省徐州市・盱眙県・江都市、湖南省長沙市で出土している。また玉衣をガラスに置き換えたガラス布片約600が江蘇省揚州市から、金銅(鍍金青銅)でガラス板の縁装飾したガラス牌が広東省広州市から出土している。

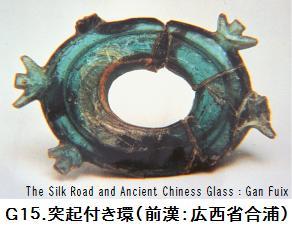

頃)から円筒形杯が、河北省満城県の中山靖王墓(紀元前113年没)から耳杯と盤が出土している。ガラス武装具が河南省洛陽市・禹州市、江蘇省徐州市・盱眙県・江都市、湖南省長沙市で出土している。また玉衣をガラスに置き換えたガラス布片約600が江蘇省揚州市から、金銅(鍍金青銅)でガラス板の縁装飾したガラス牌が広東省広州市から出土している。  前漢時代にはカリガラスの製品が中国南西部から出土している。広西省合浦市の文昌塔1号前漢墓から青緑色透明の突起付きのガラス環が、同市飼料公司7号前漢墓からは半透明のコバルト着色紺色のガラス環が出土している。湖南省長沙市沙橋の前漢墓から出土したガラスの矛は材質の分析がなされていないが、比重が2.47であることから鉛バリウムガラスではなく、カリガラスであると考えられている。伴出した陶製の五銖銭は、形態から前漢の紀元前113年~前49年のであることが分かっている。広東省広州市の横枝崗1号墓出土の紺色碗3点、広西省合浦県や貴港市の前漢墓から紺色・青色のカリガラス

前漢時代にはカリガラスの製品が中国南西部から出土している。広西省合浦市の文昌塔1号前漢墓から青緑色透明の突起付きのガラス環が、同市飼料公司7号前漢墓からは半透明のコバルト着色紺色のガラス環が出土している。湖南省長沙市沙橋の前漢墓から出土したガラスの矛は材質の分析がなされていないが、比重が2.47であることから鉛バリウムガラスではなく、カリガラスであると考えられている。伴出した陶製の五銖銭は、形態から前漢の紀元前113年~前49年のであることが分かっている。広東省広州市の横枝崗1号墓出土の紺色碗3点、広西省合浦県や貴港市の前漢墓から紺色・青色のカリガラス の碗と盤が4点出土している。

の碗と盤が4点出土している。 前漢時代のカリガラスのトンボ玉が南西部から戦国に引き続き出土している。ただ、遥か離れた青海省・北京市からも出土している。データが少ないので全国的な広がりを持つのかどうか不明である。図16は前漢時代のガラス製品の組成別分布図である。特に注目すべきは、鉛バリウムガラスの中心地が湖北省から江蘇省に変わったことと、カリガラスの容器が広西省で 発展していることである。

後漢時代(紀元後20~220年)中原で製作されたガラスは、武装具のような小物が多くなる。ガラスの組成も鉛バリウムガラスが衰退し、鉛ガラスが一般的となる。この鉛ガラスは紀元前2世紀頃に出現し、漢代に流通したがその後3世紀後半頃には一時途絶え、隋代6世紀末には復活して多量に流通した。『随書』の何稠(かちゅう)伝の「緑瓷(瓶)をもって久しく絶えていた中国ガラスを復活させた」という記載は、この鉛ガラスのことを物語っていると考えられている。

後漢時代の広西省合浦県・貴県からは、前漢に引き続き多量のカリガラス容器(碗・脚坏・托・盤)の5点が出土している。これらのカリガラスは青・緑・青・紺色の透明・半透明である。カリガラス製品の出土は、広東省・広西省・雲南省が中心だが、甘粛省・河南省・江蘇省などからも出土している。このカリガラスも漢代以降は途絶えている。

27-6.中国のカリガラスの通説を疑う [27.古代ガラスの源流を探る]

中国南西部で多く出土している、前漢・後漢時代のカリガラスについて通説がある。「この種のカリ石灰ガラスは、鉛鉱山の少ない広東・広西・雲南から多量に出土し、河南・江蘇・甘粛などでも出土している。中国で出土するこの系統のガラスにはマグネシアの含有量が1%以下と少なく、カリ硝石と石英とを原料として中国で製造されたものと推定されている。」

中国南西部で多く出土している、前漢・後漢時代のカリガラスについて通説がある。「この種のカリ石灰ガラスは、鉛鉱山の少ない広東・広西・雲南から多量に出土し、河南・江蘇・甘粛などでも出土している。中国で出土するこの系統のガラスにはマグネシアの含有量が1%以下と少なく、カリ硝石と石英とを原料として中国で製造されたものと推定されている。」(『ガラスの考古学』谷一尚、同成社から引用)。

なお、これらのカリガラスは石灰の成分が、4%以下と少ない事に特徴があり、私は“カリ石灰ガラス”と呼ばないで、

“カリガラス”と呼ぶことにしている。

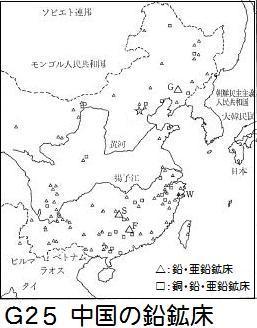

「カリ石灰ガラスは、鉛鉱山の少ない広東・広西・雲南から多量に出土」。この言葉の裏には、広東・広西・雲南で鉛バリュウムガラスが作られなかったのは、鉛がなかったからだと言いたいのだろう。図G25に中国の鉛・亜鉛鉱床を示す。大きな三角形は大型鉱山。広東・広西・雲南の地区は中国でも鉛鉱床の多い地域であり、広東省広州から250Kmにあるファンコウ鉱山は、全国でも屈指の鉛・亜鉛鉱山である。また、中国の青銅器の銅鼓は、雲南省・広西省・貴州省に多いが、この銅鼓の多くには10%前後の鉛が含まれている。これらからして、広東・広西・雲南は鉛が入手し難い地域ではない。これらの地域でカリガラスが発達した理由は、別にあると考える。

「カリ石灰ガラスは、鉛鉱山の少ない広東・広西・雲南から多量に出土」。この言葉の裏には、広東・広西・雲南で鉛バリュウムガラスが作られなかったのは、鉛がなかったからだと言いたいのだろう。図G25に中国の鉛・亜鉛鉱床を示す。大きな三角形は大型鉱山。広東・広西・雲南の地区は中国でも鉛鉱床の多い地域であり、広東省広州から250Kmにあるファンコウ鉱山は、全国でも屈指の鉛・亜鉛鉱山である。また、中国の青銅器の銅鼓は、雲南省・広西省・貴州省に多いが、この銅鼓の多くには10%前後の鉛が含まれている。これらからして、広東・広西・雲南は鉛が入手し難い地域ではない。これらの地域でカリガラスが発達した理由は、別にあると考える。 「中国で出土するカリ石灰ガラスには、マグネシアの含有量が1%以下と少なく、カリ硝石と石英とを原料として中国で製造されたものと推定されている」。下記に中国の戦国・前漢・後漢時代のカリガラス、12個の成分分析値の平均値を示す。また、参考に古代オリエントで作られた2種類のソーダ石灰ガラスの成分を示す。

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

中国カリガラス 76% 0.4% 14% 1.8% 0.6% 3.6%

ナトロンガラス 70% 18% 0.7% 7.9% 0.6% 2.2%

植物灰ソーダG 65% 19% 1.8% 8.1% 4.0% 1.3%

ガラスの発祥地である古代オリエント(メソポタミア・シリア・エジプト)のソーダ石灰ガラスのアルカリ原料は、海岸近くの植物や砂漠の灌木などの植物灰と、ナトロンと呼ばれる天然ソーダ(Na2CO3)の鉱石の二種類が使われていた。アルカリ原料にナトロンを使用した時の特徴は、マグネシア(MgO)が1%以下で、植物灰ソーダガラの4%に比べ少ないことだ。中国のカリ石灰ガラスもマグネシアの成分が少ないため、カリ成分の多い植物灰でなく、カリ硝石(硝酸カリウム:KNO3)が使用されたと考えられたのであろう。

私はカリガラスの原料にカリ硝石が使われたということに疑問をもっている。それは、中国のカリ硝石の鉱石が産するのは、内陸部の乾燥地帯であり、カリガラスが出土する南西部の湿潤な所では天然では得難い。また、硝酸カリウムの結晶は鶏糞・豚糞などを積んで醗酵させて生成したり、洞窟に堆積したコオモリの糞から採ることが出来るが、それは火薬の原料として用いた7世紀以降のことであり、前漢・後漢に作られたカリガラスの原料には考えられない。

また、古代から現代において、カリ硝石を原料にしてガラスを製造したのは、17世紀のイギリスだけである。カリ硝石を原料にしてガラスを作るのは、一般的ではないのである。中国南西部で多く出土している、前漢・後漢時代のカリガラスのアルカリ原料は、通説の硝酸カリではないと考える。

27-7.中国のカリガラスの謎を解く [27.古代ガラスの源流を探る]

そこで、カリウム成分を多く含む植物(カシ・ブナ・シダ)の灰を使用した、カリ石灰ガラスが製作されるようになった。これがヴァルトガラスである。一方、中世ヨーロッパでは無色・透明なガラス、クリスタルガラスが求められるようになり、不純物を除去するために植物灰の精製が行われた。下記にヴァルトガラスの組成を示す。(「ガラスの文明史」p308、黒川高明、春風社)

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

ヴァルトガラス (WG) 53% 0.7% 13% 19% 3.8% 2.3%

(植物灰:ブナ) 6% 1.9% 28% 38% 11%

植物灰精製WG 74% 0.3% 20% 2.8% 0.2% 2.0%

中国カリガラス 76% 0.4% 14% 1.8% 0.6% 3.6%

ヴァルトガラスはシリカと植物灰が1対1の割合で製作されていることがわかる。また、植物灰の精製は、灰を水と混合し煮沸してアルカリ成分を水に溶かせ、その上澄み液を取って、アルカリ成分の結晶が出来るまで蒸発乾燥して作ることで、岩塩から塩を作るのと似ている。SiO2とMgOは全く水に溶けず、CaOは若干融け、Na2O・K2Oは良く溶ける。植物灰を精製したヴァルトガラスを見ると、それが現れている。

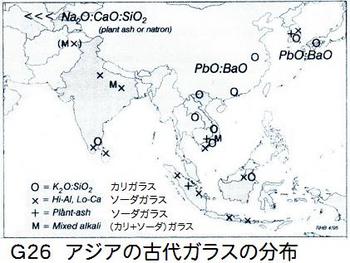

これらの値を見ると、中国のカリガラスは、植物灰を精製したヴァルトガラスに似ており、カリウム成分の多い植物灰を精製して作られていると考えられる。図G26はガラス研究の第一人者であられる、アメリカのH.Brill氏が「Scientific Research in Early Asian Glass」に掲載したものである。中国の戦国・前漢・後漢時代の遺跡から出土するカリガラスは、古代オリエントでは製作されなかったガラス組成であるが、このカリガラスは中国のみならず、同時代のインドやタイ・ベトナムで出土しており、中国生まれのガラスとは言い切れない。カリガラス

これらの値を見ると、中国のカリガラスは、植物灰を精製したヴァルトガラスに似ており、カリウム成分の多い植物灰を精製して作られていると考えられる。図G26はガラス研究の第一人者であられる、アメリカのH.Brill氏が「Scientific Research in Early Asian Glass」に掲載したものである。中国の戦国・前漢・後漢時代の遺跡から出土するカリガラスは、古代オリエントでは製作されなかったガラス組成であるが、このカリガラスは中国のみならず、同時代のインドやタイ・ベトナムで出土しており、中国生まれのガラスとは言い切れない。カリガラスは何処で生れたのであろうか。

27-8.エッチド・カーネリアン [27.古代ガラスの源流を探る]

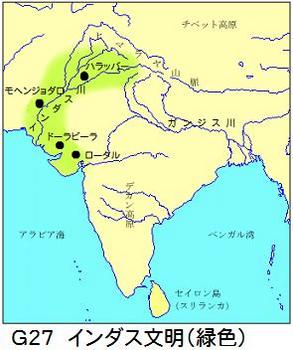

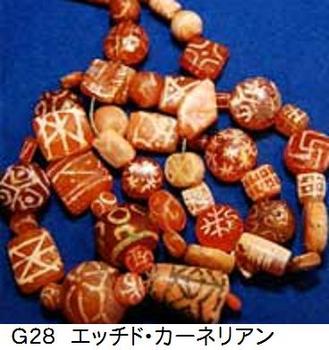

世界四大文明のひとつであるインダス文明(紀元前2600~前1600年)は、インダス川流域(パキスタン)に栄えモヘンジョダロ遺跡やハラッパー遺跡が有名である。このインダス文明の都市遺跡が、インド半島の東側の付根にあるカチャワール半島近くに存在する、ドーラビーラ遺跡とロータル遺跡である。これらの遺跡からカーネリアン(紅玉髄)のビーズの工房が発掘されている。 これらカーネリアンのビーズの表面には、白い線の模様が描かれているのが特徴だ。植物から採取したアルカリでカーネリアンビーズの表面に模様を描き、300~400℃の低温で焼成すると、紅色のカーネリアンに白い文様が定着するそうで、エッチド・カーネリアン(Etched Carnelian)と呼ばれている。

世界四大文明のひとつであるインダス文明(紀元前2600~前1600年)は、インダス川流域(パキスタン)に栄えモヘンジョダロ遺跡やハラッパー遺跡が有名である。このインダス文明の都市遺跡が、インド半島の東側の付根にあるカチャワール半島近くに存在する、ドーラビーラ遺跡とロータル遺跡である。これらの遺跡からカーネリアン(紅玉髄)のビーズの工房が発掘されている。 これらカーネリアンのビーズの表面には、白い線の模様が描かれているのが特徴だ。植物から採取したアルカリでカーネリアンビーズの表面に模様を描き、300~400℃の低温で焼成すると、紅色のカーネリアンに白い文様が定着するそうで、エッチド・カーネリアン(Etched Carnelian)と呼ばれている。  玉髄とは石英の微小結晶が塊状に集まって出来たもので、層状の縞模様があるものは瑪瑙(メノウ)と呼ばれている。ドーラビーラ遺跡とロータル遺跡の近くからは、玉髄と瑪瑙が産出する。一方、これらの遺跡はインド砂漠の端にあり、海岸に近い所は塩田もある湿地帯である。このような場所に生える塩生植物の灰には、酸化ナトリウム(Na2O)が多く含まれ、その灰汁(あく)を煮詰めれば、玉髄を腐食する強いアルカリ液が出来る。エッチド・カーネリアンの登場には、石英と強アルカリ液(ソーダ灰の原料)、すなわちガラスの原料が関わっていたのである。

玉髄とは石英の微小結晶が塊状に集まって出来たもので、層状の縞模様があるものは瑪瑙(メノウ)と呼ばれている。ドーラビーラ遺跡とロータル遺跡の近くからは、玉髄と瑪瑙が産出する。一方、これらの遺跡はインド砂漠の端にあり、海岸に近い所は塩田もある湿地帯である。このような場所に生える塩生植物の灰には、酸化ナトリウム(Na2O)が多く含まれ、その灰汁(あく)を煮詰めれば、玉髄を腐食する強いアルカリ液が出来る。エッチド・カーネリアンの登場には、石英と強アルカリ液(ソーダ灰の原料)、すなわちガラスの原料が関わっていたのである。 インダス文明の地で作られたエッチド・カーネリアンは交易品として、メソポタミアまで運ばれている。メソポタミアのウル王墓(紀元前2100年)から多数出土している。メソポタミアで紀元前2500年頃に、植物灰からソーダ石灰ガラスが作られたのが、ガラスの起源とされているが、エッチド・カーネリアンの技術が関わったのかも知れない。インダス文明の地からはガラスが出土していないので、ガラスの製法がインドからメソポタミアに伝わったのではない。

27-9.カリガラスはタイランドで誕生 [27.古代ガラスの源流を探る]

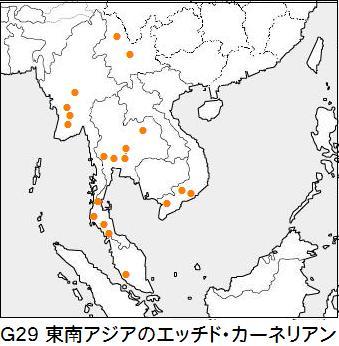

エッチド・カーネリアンは東南アジアの諸国、ミャンマー・タイ・ベトナム・中国雲南省などからも出土している。図G29にそれらの遺跡を示す。この図は東南アジア諸国のすべてのデータを網羅しているとは限らないが、タイのエッチド・カーネリアンの出土が際立っている。その中でも、タイ中西部のカンチャナブリ県にあるバンドンタペット(Ban Don Ta Phet)遺跡からは、色々の形や模様をした約50個のエッチド・カーネリアンビーズ出土している。これらにはインドには存在しない形や模様があり、バンドンタペットあるいは東南アジアで製作されたものではないかと考えられるようになって来ている。

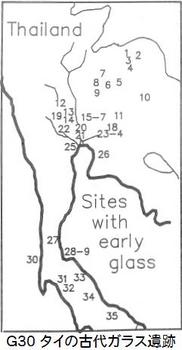

エッチド・カーネリアンは東南アジアの諸国、ミャンマー・タイ・ベトナム・中国雲南省などからも出土している。図G29にそれらの遺跡を示す。この図は東南アジア諸国のすべてのデータを網羅しているとは限らないが、タイのエッチド・カーネリアンの出土が際立っている。その中でも、タイ中西部のカンチャナブリ県にあるバンドンタペット(Ban Don Ta Phet)遺跡からは、色々の形や模様をした約50個のエッチド・カーネリアンビーズ出土している。これらにはインドには存在しない形や模様があり、バンドンタペットあるいは東南アジアで製作されたものではないかと考えられるようになって来ている。  図G30は古代のガラスが出土したタイの遺跡で、No3がバンイェン遺跡、No22がバンドンタペット遺跡である。これらの遺跡が35か所もあることは驚きであるが、注目すべきはエッチド・カーネリアンが出土しているタイの多くの遺跡から、ガラスビーズが出土していることだ。その一つの遺跡であるバンドンタペットからも、3000個の色々な色のガラスビーズが出土している。バンドンタペットの年代については、ガラスビーズと青銅器や鉄器が共に出土しており、当初鉄器時代の後半の紀元前50年から紀元後250年と考えられていた。それはガラスビーズが、インドの南東部にあるローマ帝国(紀元前27~後395年)と交易のあった遺跡、アルカメドゥ(arikamedu)から来たと考えられていたからだ。

図G30は古代のガラスが出土したタイの遺跡で、No3がバンイェン遺跡、No22がバンドンタペット遺跡である。これらの遺跡が35か所もあることは驚きであるが、注目すべきはエッチド・カーネリアンが出土しているタイの多くの遺跡から、ガラスビーズが出土していることだ。その一つの遺跡であるバンドンタペットからも、3000個の色々な色のガラスビーズが出土している。バンドンタペットの年代については、ガラスビーズと青銅器や鉄器が共に出土しており、当初鉄器時代の後半の紀元前50年から紀元後250年と考えられていた。それはガラスビーズが、インドの南東部にあるローマ帝国(紀元前27~後395年)と交易のあった遺跡、アルカメドゥ(arikamedu)から来たと考えられていたからだ。  しかしながら、バンドンタペットの土器から採取した有機物5点の放射性炭素(C14)を年代測定した結果、紀元前390~前360年という値が出て来たことから、バンドンタペットでのガラス作りが、アルカメドゥより古いのではないかとの意見も出て来ている。アルカメドゥとバンドンタペットの両者には、オリエントガラスやローマガラスにはないカリガラスがある。カリガラスと言う事にかぎって言えば、ローマを抜きにして考えなければならない。タイでカリガラスが誕生したと、私は考えている。

しかしながら、バンドンタペットの土器から採取した有機物5点の放射性炭素(C14)を年代測定した結果、紀元前390~前360年という値が出て来たことから、バンドンタペットでのガラス作りが、アルカメドゥより古いのではないかとの意見も出て来ている。アルカメドゥとバンドンタペットの両者には、オリエントガラスやローマガラスにはないカリガラスがある。カリガラスと言う事にかぎって言えば、ローマを抜きにして考えなければならない。タイでカリガラスが誕生したと、私は考えている。

27-10.バンチェンの彩文土器 [27.古代ガラスの源流を探る]

それは、粘土に練り込まれるシャモット(素焼きした粘土を粉末にしたもの)と呼ばれる骨材のことだ。日本でも土器には骨材が入れられるが、一般的には石が多い、中にはシャモットが使われる場合もあるが、それは土器を砕いて粉にしたものである。バンチェンのシャモットは非常に変わっている。地面に穴を掘り、その中にドロドロに溶いた粘土を半分ほど入れ、籾殻を入れて満杯にしてよく混ぜ合わせる。地面が水分を吸い乾いてくるので、砲丸球位の大きさの玉を作り乾燥させる。それを野焼きすると、籾殻が灰になりスポンジ状の素焼物が出来る。それを砕いてシャモットとして使用するそうだ。

それは、粘土に練り込まれるシャモット(素焼きした粘土を粉末にしたもの)と呼ばれる骨材のことだ。日本でも土器には骨材が入れられるが、一般的には石が多い、中にはシャモットが使われる場合もあるが、それは土器を砕いて粉にしたものである。バンチェンのシャモットは非常に変わっている。地面に穴を掘り、その中にドロドロに溶いた粘土を半分ほど入れ、籾殻を入れて満杯にしてよく混ぜ合わせる。地面が水分を吸い乾いてくるので、砲丸球位の大きさの玉を作り乾燥させる。それを野焼きすると、籾殻が灰になりスポンジ状の素焼物が出来る。それを砕いてシャモットとして使用するそうだ。 下記に籾殻灰と粘土の成分を示す。籾殻灰の成分で粘土より増加するものは、SiO2、K2O、CaOであり、これはまさにガラスの成分で、シャモットが土器の焼成を促進させる働きをしていると考える。古代の人の知恵は、科学的に見ても合理的である。

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

籾殻灰 91% 0.2% 3.7% 3.2% 0.01% 0.8%

粘土 75% 0.4% 1.1% 0.3% 0.7% 16%

バンチェン遺跡から出土した土器の、時代別の成分分析値を見ると、先史時代は粘土成分に近いが、青銅器時代からK2O・CaOの値が増加していることが分かる。これは青銅器時代から籾殻灰のシャモットを使用していた証拠であると考える。

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

先史時代 58% 0.1% 1.3% 0.7% 0.7% 18%

青銅時代 56% 0.3% 2.5% 1.8% 0.6% 16%

鉄器時代 67% 0.3% 2.6% 1.1% 0.4% 14%

27-11.バンチェンがカリガラスの起源地 [27.古代ガラスの源流を探る]

タイ東北部のウドンタニ県にあるバンチェン遺跡は、「24.ジャポニカ一万年の旅」で、もち米の起源地であると紹介した所である。バンチェン遺跡からは、エッチド・カーネリアンとガラスのビーズが出土している。バンチェン遺跡から出土するビーズは濃紺でそろばん玉の形をしている特徴がある。ただ、バンチェン遺跡から出土したガラスビーズの多くが盗掘品であり、青銅器時代(紀元

タイ東北部のウドンタニ県にあるバンチェン遺跡は、「24.ジャポニカ一万年の旅」で、もち米の起源地であると紹介した所である。バンチェン遺跡からは、エッチド・カーネリアンとガラスのビーズが出土している。バンチェン遺跡から出土するビーズは濃紺でそろばん玉の形をしている特徴がある。ただ、バンチェン遺跡から出土したガラスビーズの多くが盗掘品であり、青銅器時代(紀元前900~前300年)か、その上層の鉄器時代(紀元

前300~後200年)なのか明確にされていない。バンチェンのガラスビーズの成分はカリガラスである。

バンチェン土器の焼成には稲藁が使われている。藁灰の灰汁(あく)を煮詰めると強アルカリ(KOH)の液が出来る。この濃縮液で、玉髄に模様を描きエッチド・カーネリアンを作ったのであろう。バンチェン土器の骨材である籾殻灰が入ったシャモット、土器の焼成に使用した稲藁の灰、そしてエッチド・カーネリアンの模様を描くための稲藁灰から抽出した濃縮した灰汁、これら三者からカリガラスが生れたと考える。

バンチェン土器の焼成には稲藁が使われている。藁灰の灰汁(あく)を煮詰めると強アルカリ(KOH)の液が出来る。この濃縮液で、玉髄に模様を描きエッチド・カーネリアンを作ったのであろう。バンチェン土器の骨材である籾殻灰が入ったシャモット、土器の焼成に使用した稲藁の灰、そしてエッチド・カーネリアンの模様を描くための稲藁灰から抽出した濃縮した灰汁、これら三者からカリガラスが生れたと考える。 バンチェンの人々は、近くで採れる岩塩を水に溶かし、濃縮して塩を精製する技術を持っていたし、青銅器を製作していたので、ガラス原料を溶融させるに必要な1000℃以上の温度に坩堝を加熱する技術をも持っていた。バンチェンにはカリガラスを発明するための、材料と技術があったのである。下記には藁倍・籾殻灰・粘土が同量,灰汁が2倍混じった時の組成を示す。バンチェンのガラスビーズの分析値は1個のみの値であり、信頼性は低いが、稲藁灰・灰汁・籾殻灰・粘土で出来る成分と近いことが分かる。

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

藁灰 ① 75% 1.0% 12% 3.1% 1.8% 1.0%

灰汁 ② 0% 1.0% 12% 0% 0% 0%

籾殻灰 ③ 91% 0.2% 3.7% 3.2% 0.01% 0.8%

粘土 ④ 75% 0.4% 1.1% 0.3% 0.7% 16%

①+②x2+③+④ 77% 1.2% 13% 2.1% 0.8% 5.7%

バンチェンガラス 76% 1.2% 13% 0.3% 0% 3.7%

稲藁や籾殻に含まれているシリカ成分は、非常に細かなプラント・オパールであり、そのような物でガラスが出来るのであろうか。現在、高校の科学部ではプラント・オパールからガラスを作る実験が行われている。甲南高校では、籾殻灰に炭酸ナトリウムとほう酸ナトリウムを加えてガラスを作っている。着色剤を加えなくても、不純物の影響で、ガラスは深緑・黒色・薄ピンク等の色になったそうだ。東京都立科学技術高等学校では、ススキ(イネ科)の葉っぱからガラスを作っている。

稲藁や籾殻を使用して、カリガラスが出来るのである。カリガラスの発見は、バンチェン土器の骨材である籾殻灰が入ったシャモットに、エッチド・カーネリアンの模様を描くための稲藁灰から抽出した濃縮した灰汁が掛かり、それが加熱されて偶然出来たのかも知れない。カリガラスの発見がどのような形であったかは定かではないが、バンチェンの人々の身近な材料から出来たことは確かである。

27-12.稲作とカリガラス [27.古代ガラスの源流を探る]

カリガラスの発見がなされた後、籾殻灰の入ったシャモットの代りに、石英の砂が使われるようになったと考える。下記には稲藁灰と石英砂が同量、灰汁が2倍として計算した。なお石英砂には不純物として長石が混ざりアルミナ(Al2O3)が3%混入していると仮定した。その値とバンドンタペットのビーズ(n=13)、中国カリガラス(n=12)の成分と比較した。

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3

藁灰+灰汁x2+砂 78% 1.4 % 16% 1.4% 0.8% 1.8%

バンドンタペットG 73% 0.7% 17% 3.5% 0.5% 1.1%

中国カリガラス 76% 0.4% 14% 1.8% 0.6% 3.6%

タイのバンドンタペットと中国のカリガラスの成分は、稲藁灰・灰汁・砂(石英)を原料にして作られたと考える。そのレシピ?を考えてみた、「稲藁灰を甕に入れ掻き混ぜながら加熱し、アルカリ成分を抽出する。浮遊物を除去し、上澄み液(灰汁)を別の甕に取る。稲藁灰と細かく砕いた砂(石英)を灰汁の入った甕にいれ、浮遊物を除去しながら加熱し、灰に湿り気が残る程度まで蒸発乾固させる。冷却後、それらから団子を作り、十分乾燥させた後、野焼き(800℃)で焼成する。それを粉砕し粉(フリット)にして、坩堝に入れて1000℃以上に加熱し、溶解したら鋳型に鋳込む」。このレシピでどんなガラスが出来るのだろうか。高校の科学部の実験テーマとしては面白いと思う。ただし、強アルカリなので皮膚と目の防御が必要だ。

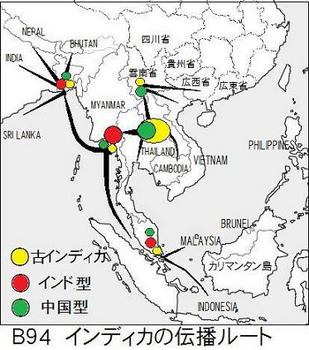

古代人は意外と簡単にガラスを作ったと思う。ガラスが上手く出来るポイントは、石英とアルカリ成分がよく混じり合うためのフリットを作ることにある。バンチェン土器のシャモット作りのノウハウが、カリガラスを発明したのである。カリガラスの製法はバンチェンからタイ中部のバンドンタペット等へ、そしてタイ南部に広がって行った。それは錫の鉱床と銅鼓の分布と類似している。また中国の雲南を通じて戦国時代の中国南西部に、またミャンマー(ビルマ)を通じてインドへと伝わったと考える。それはインデカの伝播ルートと重なって見える。

現代の米作りでは、一反の水田から10俵(600kg)の玄米と、稲藁678kgが取れる。古代において、一反に植える稲株は1/3で、一つの稲株に実る籾は1/3であったと仮定すると、古代の一反の水田から67kgの玄米と稲藁226kgが取れる。稲藁の灰分が18.7%、なので、稲藁灰は42kg取れる。その2/3からアルカリ成分を抽出すると、カリガラス約28kg(稲藁灰14kgと砂14kg)の原料が出来る。前漢の広西省合浦市出土の盤(口径12.7cm、高さ2cm)の重量は約200グラム。この盤1枚を作るためには、約3坪の水田があれば十分である。 古代において、稲作を行っている所では、そのノウハウさえ伝われば、稲藁を原料として、カリガラスを製作することが可能であったと言える。