26-1.西南シルクロードはあったか [26.インディカ、5千年の旅]

5千年前頃、タイのコラート台地で生れたインディカ米が、インドや中国に伝播したルートを探ることは、まさしく人の移動を探ることであり、民族の移動や交易に関わる歴史の問題である。ここで、イネの問題から離れて、紀元前のアジアにおける人の移動・交易について考えて見る。交易と言えば、我々がすぐ思い浮かぶのはシルクロードである。西安から砂漠のオアシス都市を通り、ローマまで繋がっていたシルクロードは、前漢の武帝(紀元前156~87)が、匈奴の南下を牽制するため、タクラマカン砂漠の東端の敦煌付近にあった月氏国と同盟を結ぼうと、張騫(ちょうかん)を西域に派遣したことに始まる。 ![]()

張騫の目指した月氏国は匈奴に侵略され、敦煌の地を追われ西へと移動し、タクラマカン砂漠を横断、パミール高原を越えて大夏(アフガニスタン北部)の地に大月氏国を建国していた。そのため、張騫は月氏国に辿りつく前に匈奴に捕捉され、10年間の拘留生活を送った。その後彼は脱出し、大宛国(パミール高原)を経て大夏にあった大月氏国に辿り着いた。しかし、大月氏国は匈奴と離れており、争いをする気が無く、張騫は当初の目的を達せないまま、出発より十数年後に帰国した。

張騫の目指した月氏国は匈奴に侵略され、敦煌の地を追われ西へと移動し、タクラマカン砂漠を横断、パミール高原を越えて大夏(アフガニスタン北部)の地に大月氏国を建国していた。そのため、張騫は月氏国に辿りつく前に匈奴に捕捉され、10年間の拘留生活を送った。その後彼は脱出し、大宛国(パミール高原)を経て大夏にあった大月氏国に辿り着いた。しかし、大月氏国は匈奴と離れており、争いをする気が無く、張騫は当初の目的を達せないまま、出発より十数年後に帰国した。

張騫の持ち帰った西域の国々の地理・民族・物産などの情報は、その後、漢と西域とを結ぶ、交易の大動脈となったシルクロードの発展の基盤となった。しかし、張騫は当初このタクラマカン砂漠を行くルートは推奨しなかった。張騫は武帝に、「大夏に居た時、蜀の布と邛の竹杖を見た。何処で手に入れたかと聞くと、大夏の東南数千里にある身毒国(インド)の市場で蜀の商人から手に入れたと。邛の西方ニ千里ばかりの所に身毒国がある。大夏は中国を慕っているが、匈奴が漢への道を隔絶している。蜀と身毒国を通じれば、道は便利で近い。」と進言した。「蜀の布」とは絹布のことで蜀が原産地。「邛の竹」は蜀の西の山岳地帯「邛」に生えている、節が算盤珠の形をした羅漢竹と呼ばれる竹のことである。

張騫の持ち帰った西域の国々の地理・民族・物産などの情報は、その後、漢と西域とを結ぶ、交易の大動脈となったシルクロードの発展の基盤となった。しかし、張騫は当初このタクラマカン砂漠を行くルートは推奨しなかった。張騫は武帝に、「大夏に居た時、蜀の布と邛の竹杖を見た。何処で手に入れたかと聞くと、大夏の東南数千里にある身毒国(インド)の市場で蜀の商人から手に入れたと。邛の西方ニ千里ばかりの所に身毒国がある。大夏は中国を慕っているが、匈奴が漢への道を隔絶している。蜀と身毒国を通じれば、道は便利で近い。」と進言した。「蜀の布」とは絹布のことで蜀が原産地。「邛の竹」は蜀の西の山岳地帯「邛」に生えている、節が算盤珠の形をした羅漢竹と呼ばれる竹のことである。

武帝はこの進言を受けて、使者を西夷の地に派遣したが、蛮族に道を阻まれ誰も身毒国へ通じる道を見つけられなかった。ただ、滇国(昆明市)の嘗羌(しようきょう)王だけは使者を逗留し、1年あまりにわたって配下の者を西方に派遣し探索させた。身毒国へ通じる道は見つからなかったものの、「西方千里ばかりのところに象に乗る滇越という国があって、蜀の商人がひそかに出かけて交易をしている」との情報を得た。そこで、武帝は兵を派遣し、蛮族の筰・雟(ずい)・邛を支配下に置き漢の役人に治めさせた。元封2年(紀元前109年)には、滇国(昆明市)王に「王の印」を賜い、滇王を益州郡の君長とした。しかし、漢の使者を殺略した昆明国(大理市)は、あくまでも漢と敵対し、漢の支配下に入ることがなかった。

これらは前漢の武帝の時代に司馬遷により編纂された歴史書「史記」に記載されている。昆明市の南に滇池という中国で第6番目に大きい湖がある。この滇池の南端にある石寨山から50基あまりの 青銅器時代の王墓が発掘されている。その6号墓から「滇王之印」の金印が発掘され、「史記」の記述が正確なことがわかる。これらより、「史記」が記載する「西方千里ばかりのところに象に乗る滇越という国があって、蜀の商人がひそかに出かけて交易をしている」という情報も、史実であったと考えられている。

青銅器時代の王墓が発掘されている。その6号墓から「滇王之印」の金印が発掘され、「史記」の記述が正確なことがわかる。これらより、「史記」が記載する「西方千里ばかりのところに象に乗る滇越という国があって、蜀の商人がひそかに出かけて交易をしている」という情報も、史実であったと考えられている。

蜀のあった四川省の成都から、金沙江(長江上流)の迂回道である霊関道或いは五尺道を通り、雲南省の大理市に出て、瀾滄江(メコン川上流)と怒江(タンルイ川上流)を横断。徳宏タイ族自治州の騰沖市から、ミャンマー北部のカチン州を横断。インド東部のアッサム州出て、ヒマラヤ山脈の裾野を流れるブラマプドラ川沿いに西に進み、ガンジス川中流にあるインド(身毒国)の都・パータリプトラ(パトラ)に行く、西南シルクロード「蜀身毒道」が、シルクロードが開かれる以前に存在していた。そして、三星堆遺跡出土の子安貝、雲南省の青銅器・貯貝器に伴う子安貝も、このルートを通ってインドから来たと考えられている。

26-2.インドと交易したのは哀牢夷 [26.インディカ、5千年の旅]

「後漢書」は益州の諸夷が平定された話の後に、突然に「哀牢夷」の話が出て来る。「哀牢夷の先祖は、哀牢山に住んでいた沙壱という娘が、川で魚を捕っているとき、沈んでいる木に触り懐妊し十人の男子を産む。この沈木が龍となって現れた。子供達は驚き逃げ去るが、末っ子は逃げず龍の前に座り、龍から頭を舐められた。この子が「九隆」と名づけられ、長じて哀牢国の王となる。九隆や兄弟たちの子孫は、あちこちの谷の邑に散在している。それらの邑は最果ての地で、山川が険しく深く、古来より未だ中国に交通していない。」とある。

哀牢夷発祥の地である哀牢山は、越(ベトナム)に流れ込む元江(ベトナム:紅江)の上流にあり、その東側には滇国(昆明市)がある。それらより、哀牢夷は滇越と呼ばれたのであろう。また、哀牢夷はタイ族の先祖で、怒江の西側の徳宏タイ族自治州の地域を支配していたと考えられている。史記に出て来る、「西方千里ばかりのところに象に乗る滇越という国があって、蜀の商人がひそかに出かけて交易をしている」の「滇越」こそ、ミャンマー(ビルマ)に隣接する徳宏タイ族自治州の地域に住む、タイ族の先祖の哀牢夷であるとの定説が生れている。

哀牢夷発祥の地である哀牢山は、越(ベトナム)に流れ込む元江(ベトナム:紅江)の上流にあり、その東側には滇国(昆明市)がある。それらより、哀牢夷は滇越と呼ばれたのであろう。また、哀牢夷はタイ族の先祖で、怒江の西側の徳宏タイ族自治州の地域を支配していたと考えられている。史記に出て来る、「西方千里ばかりのところに象に乗る滇越という国があって、蜀の商人がひそかに出かけて交易をしている」の「滇越」こそ、ミャンマー(ビルマ)に隣接する徳宏タイ族自治州の地域に住む、タイ族の先祖の哀牢夷であるとの定説が生れている。

26-3.西南シルクロードはなかった [26.インディカ、5千年の旅]

「建武二十三年(47年)、哀牢王の賢栗は兵を遣わして、箄船(竹で作った筏舟)に乗り、江(怒江)を南下した。漢は辺境の夷の鹿茤を擊せよと命じた。鹿茤人は弱く捕虜とした。この時、雷がなり激しい雨が降り、南風が吹き荒れ、河川が逆流して、二百里に渡って波が坂巻き、箄船が沈没して、哀牢の人が数千人溺死した。」

「江(怒江)を南下した。漢は辺境の夷の鹿茤を擊せよと命じた」と訳した原文は「南下江漢擊附塞夷鹿茤」である。後漢書の唯一の訳本である岩波書は「南のかた江、漢を下り、附塞の夷の鹿茤を撃たしむ」として、注釈に「江

「江(怒江)を南下した。漢は辺境の夷の鹿茤を擊せよと命じた」と訳した原文は「南下江漢擊附塞夷鹿茤」である。後漢書の唯一の訳本である岩波書は「南のかた江、漢を下り、附塞の夷の鹿茤を撃たしむ」として、注釈に「江は長江、漢は漢水」とある。古来より未だ中国に交通していない哀牢夷が、長江や漢水(湖北省)を筏舟で下るはずがない。岩波書は間違っていると考える。哀牢夷が住んでいる地域は、哀牢山脈より西の地域であると考えると、大きな河は瀾滄江と怒江になる。瀾滄江はこれらの文章のすぐ後に出て来ることからすると、怒江を南下したことになる。怒江は流れも速く、両岸は切り立った絶壁が続き、筏舟が沈没した状況が似合っている。

中国の歴史書には句読点はない。句読点の打ち方で意味が変わって来る。「南下江、漢擊附塞夷鹿茤」とすると、「漢擊附塞夷鹿茤」は、漢が辺境(附塞)の夷の鹿茤を撃った事になる。鹿茤を撃ったのは、哀牢王の賢栗であるから、「漢辺境の夷の鹿茤を擊せよと命じた。」と解釈した。哀牢夷の支配地は瀾滄江と怒江に挟まれた地域と哀牢山脈と瀾滄江に挟まれた地域で、後の永昌郡であったと考える。哀牢夷は、建武18年から21年の益州の反乱には加担していない。しかし建武21年正月、反乱軍の頭目の棟蚕は、瀾滄江西側の哀牢夷の地の不韋(保山市)で将軍劉尚により殺されている。正月(2月)は乾季であり、瀾滄江が渡渉できたのであろう。後漢は哀牢夷に不韋(保山市)の地の割譲を要求していたと思う。その代り、怒江の西側にある鹿茤夷の地を攻め落とせば、哀牢夷の支配地として認めると言ったのではあるまいか。

「賢栗王はまた六王と多くの人を遣わして鹿茤を攻めた。鹿茤王は戦いに挑み六王を殺した。哀牢の長老が六王を共に埋めた。夜に虎が出て来て、その屍を食べた。余衆(鹿茤人)は驚き恐れ引き去った。長老は『我が一族は古来より自ら辺境の地に入って来た。今鹿茤を攻め天誅を被った。中国に聖帝がおられ、天がお助け下さったのは明らかである。』と言った。建武二十七年(51年)、栗等は遂に一族2770戸・17659人を率い、越巂太守鄭鴻の所に詣り、内属することを求めた。光武帝は栗等を封じて君長とした。これより、毎年朝貢している。」

「余衆(鹿茤人)は驚き恐れ引き去った」の原文は、「餘衆驚怖引去」である。驚き恐れ引き去った「余衆」とは、哀牢夷かそれとも鹿茤夷かという問題である。岩波書には「余衆」と読み下しているだけで、その答えは書いていない。後漢書の編纂以前に、巴・蜀・漢中の地理史が書かれている「華陽国志、南中志」には、「哀牢人驚怖引去」とあり、引き去ったのは哀牢人となっている。 私はこれらの解釈に疑問がある。その理由は、その後に続く長老の言葉、「今攻鹿茤、輒被天誅、中國其有聖帝乎、天祐助之何其明也」にある。これらの解釈は岩波書も華陽国志もほぼ同じで、「今鹿茤を攻め天誅を被った。中国に聖帝がおられ、天がお助け下さったのは明らかである。」を意味している。

「天誅を被った」のは暴風雨にあって、筏舟が転覆し多くの犠牲者が出たことであろう。それでは「天が助けてくれた」のは、何であろうか。「筏舟が転覆し多くの犠牲者が出た」、「六王が殺された」、「虎が六王を喰ったのに驚き逃げた」、これら全てが哀牢夷のことであれば、哀牢夷の完全な負け戦。天は全く助けてくれていない。しかし、「虎が六王を喰ったのに驚き逃げた」のが鹿茤夷であれば、哀牢夷の逆転勝利となり、これは中国の聖帝が、天よりお助け下さったと感謝することになる。建武二十三年(47年)、哀牢夷の賢栗王は、鹿茤夷との戦いに勝利して、怒江以西の地(徳宏タイ族自治州)を支配地にすることが出来たのであろう。だからこそ、賢栗王は建武二十五年(51年)に、後漢に内属する事を申し出たのである。後漢は不韋(保山市)に永昌郡の郡守を置いている。

これらから、紀元前にはミャンマー北部・カチン州と接触出来る徳宏タイ族自治州の地域には、哀牢夷は居住していなかったと考える。少なくとも紀元前には西南シルクロードはなかったことになる。「華陽国志、南中志」には、哀牢国には身毒人(インド人)がいると書いてある。象に乗る哀牢人は、どのようなルートでインドと交易をしていたのであろうか。

26-4.錫石を求めてメコン川を下る [26.インディカ、5千年の旅]

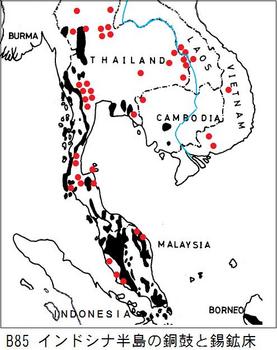

一方、タイ・インドネシアを中心とした東南アジア諸国にも、紀元前2世紀から紀元後2世紀の間に、ヘガーⅠ式の銅鼓が伝わっている。これらの出土地を見ていて、私にはひらめくものがあり、東南アジアの錫鉱床の上に、銅鼓が出土した地点をプロットしてみた。これらから見ると明らかに、メコン川流域と錫鉱床のある所から銅鼓が出土していることが分かる。 錫鉱床があるということは、錫鉱山があったということではない。たぶん、錫鉱床のある地域を流れる河川から、錫の鉱石である錫石を採取することが出来たのであろう。それを採取したのは原住民であって、錫石と銅鼓を物々交換したのであろう。錫は青銅器の原料の一つであるが、特に銅に錫が混じると合金は硬くなる。青銅武器には錫は必要不可欠な金属である。昆明国や滇国にとって錫石は欠くべからざるものであった。それにしても、紀元前後にタイやマレーシアの隅々まで、錫石を求めて探しまわっているのも驚きだ。

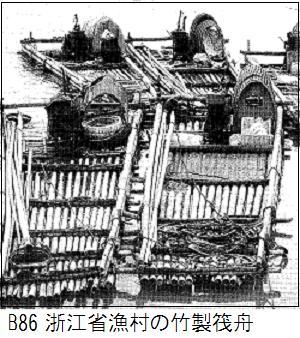

一方、タイ・インドネシアを中心とした東南アジア諸国にも、紀元前2世紀から紀元後2世紀の間に、ヘガーⅠ式の銅鼓が伝わっている。これらの出土地を見ていて、私にはひらめくものがあり、東南アジアの錫鉱床の上に、銅鼓が出土した地点をプロットしてみた。これらから見ると明らかに、メコン川流域と錫鉱床のある所から銅鼓が出土していることが分かる。 錫鉱床があるということは、錫鉱山があったということではない。たぶん、錫鉱床のある地域を流れる河川から、錫の鉱石である錫石を採取することが出来たのであろう。それを採取したのは原住民であって、錫石と銅鼓を物々交換したのであろう。錫は青銅器の原料の一つであるが、特に銅に錫が混じると合金は硬くなる。青銅武器には錫は必要不可欠な金属である。昆明国や滇国にとって錫石は欠くべからざるものであった。それにしても、紀元前後にタイやマレーシアの隅々まで、錫石を求めて探しまわっているのも驚きだ。  銅鼓と錫石の交易がメコン川を通じで行われていたに違いない。銅鼓が作られた時代、雲南省の瀾滄江(メコン川)周辺には哀牢夷が住んでいた。タイ族の先祖である哀牢夷がこれらの交易に関わり合いを持っていたのであろう。哀牢夷が用いる舟は竹で出来た筏舟であったのであろう。後漢書には、哀牢夷が住む地域には、節と節の間が一丈(10尺、2.3m)にもなる竹があるとあり、筏舟を用いたことも書かれている。現在でも浙江省の漁村では図86の写真(日本人はるかな旅、イネ、知られざる1万年の旅:NHKブックス)に見るような竹の筏舟が使われている。

銅鼓と錫石の交易がメコン川を通じで行われていたに違いない。銅鼓が作られた時代、雲南省の瀾滄江(メコン川)周辺には哀牢夷が住んでいた。タイ族の先祖である哀牢夷がこれらの交易に関わり合いを持っていたのであろう。哀牢夷が用いる舟は竹で出来た筏舟であったのであろう。後漢書には、哀牢夷が住む地域には、節と節の間が一丈(10尺、2.3m)にもなる竹があるとあり、筏舟を用いたことも書かれている。現在でも浙江省の漁村では図86の写真(日本人はるかな旅、イネ、知られざる1万年の旅:NHKブックス)に見るような竹の筏舟が使われている。 雲南省の西南端に西双版納(シーサンパンナ)タイ族自治州がある。この地域には現在でも後漢書に書かれている野生の象や孔雀がいる。洲都である景洪市からはタイと船が行き来している。景洪市からは、チベットのラサまで続いたという茶馬古道が、哀牢山の麓を通って普洱市・景東市、そして大理市(昆明国)に通じている。銅鼓と錫石もこの道を通ったことであろう。我々が考える以上に、古代人は各地と交易をしていたに違いない。

26-5.子安貝を求めて海を漕行した苗族 [26.インディカ、5千年の旅]

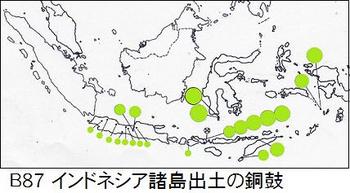

図B87は、東京大学の今村啓爾氏のヘガーⅠ式銅鼓分布図を改変したものであるが、図にみられるように、インドネシアのジャワ島やそれより西の小さな島々から銅鼓が出土している。雲南省の滇国時代の石寨山遺跡や李家山遺跡から多量の銅鼓と共に、青銅器の銅鼓によく似た貯貝器が多数出土している。この貯貝器は、当時貨幣として使われていた子安貝を入れておく容器であった。滇国はインドネシアの諸島まで、子安貝を求めて行っていたと考えられる。

図B87は、東京大学の今村啓爾氏のヘガーⅠ式銅鼓分布図を改変したものであるが、図にみられるように、インドネシアのジャワ島やそれより西の小さな島々から銅鼓が出土している。雲南省の滇国時代の石寨山遺跡や李家山遺跡から多量の銅鼓と共に、青銅器の銅鼓によく似た貯貝器が多数出土している。この貯貝器は、当時貨幣として使われていた子安貝を入れておく容器であった。滇国はインドネシアの諸島まで、子安貝を求めて行っていたと考えられる。

史記によると、戦国時代に楚の将軍荘蹻(そうきゃく)は長江の沿岸をさかのぼり、滇池まで攻め入り平定した。帰国しようとした時、秦が楚を破って、道が塞がれて帰国出来なかった。そこで、荘蹻は滇の王となったとある。黄河文明を育んだのが漢民族であるが、戦国時代の七雄のひとつの楚は、漢民族でなく長江文明の流れを汲む苗族の系統とされている。荘蹻はもとの楚王の末裔で苗族の系統であり、荘蹻を王と受け入れた滇国も、もとから苗族が作った国であったのであろう。

図88は石寨山遺跡から出土した銅鼓に描かれた舟である。現在、

雲南省や貴州省・湖南省・広西省などに住む少数民族である苗族

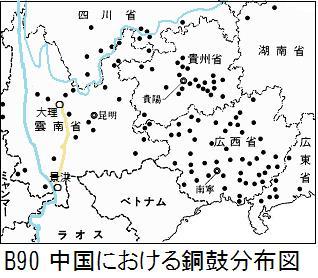

(ミャオ族)は、龍舟競渡の祭りがある。図89は貴州省の清水江で龍舟競渡に漕がれた舟である。銅鼓に描かれた舟によく似ている。苗族(ミャオ族)は、今でも祭りには銅鼓を楽器として使用している。また、西双版納(シーサンパンナ)にも龍舟競渡の習慣があり、タイ族の水かけ祭りに行われている。子安貝を求めた苗族は、タイ族と共に舟でメコン川を上り下りしたのであろう。  図90は、鳥越憲三郎氏の「古代中国と倭族」にある中国における銅鼓の分布図である。石寨山遺跡や李家山遺跡から多量に出土した銅鼓が1つの点でしか表わされてなく、雲南省が少なく見えるが、貴州省や広西省と、苗族(ミャオ族)の多い地域に銅鼓が多数出土していることが分かる。注目したいのは、四川省と雲南省の境界、金沙江(長江上流)の川沿いに銅鼓が多く出土していることだ。蜀から雲南の道は金沙江を上り下りしたのであろう。それほど苗族は舟を漕ぐのが得意であった。子安貝を求めて、舟でジャワ海を漕行したのは苗族であったと考える。

図90は、鳥越憲三郎氏の「古代中国と倭族」にある中国における銅鼓の分布図である。石寨山遺跡や李家山遺跡から多量に出土した銅鼓が1つの点でしか表わされてなく、雲南省が少なく見えるが、貴州省や広西省と、苗族(ミャオ族)の多い地域に銅鼓が多数出土していることが分かる。注目したいのは、四川省と雲南省の境界、金沙江(長江上流)の川沿いに銅鼓が多く出土していることだ。蜀から雲南の道は金沙江を上り下りしたのであろう。それほど苗族は舟を漕ぐのが得意であった。子安貝を求めて、舟でジャワ海を漕行したのは苗族であったと考える。

26-6.スヴァンナブーミは苗族の国 [26.インディカ、5千年の旅]

五世紀初めに出来たスリランカの仏教史書「ディーパヴァンサ」には、インドのアショーカ王(紀元前268~232年)がスヴァンナブーミに二人の僧を派遣されて仏教を伝えたとある。15世紀のビルマのバゴー朝のダンマゼーディー王が建てた碑文には、「釈迦入滅後236年を経て、2人の僧がスヴァンナブーミ国に来訪され、仏教が確立した。」と刻まれてある。19世紀にまとめられたビルマの仏教史書「サーサナヴァンサ」には、スヴァンナブーミはビルマ南部の港町、タトンにあったモン人の王国のことであるとしている。

スヴァンナブーミの事は伝説と考えられているが、私は史実が含まれていると考える。紀元前にビルマ(ミャンマー)のタトンに苗族(モン族)の王国が存在し、海上沿岸航海を通じてインドとの交易があったと考える。こう考えると、紀元前128年に前漢の武帝に進言した張騫の、「大夏に居た時、蜀の布と邛の竹杖を見た。何処で手に入れたかと聞くと、大夏の東南数千里にある身毒国(インド)の市場で蜀の商人から手に入れたと。」という話が繋がってくる。後漢書によれば、97年と120年に、徼外夷の撣国王雍由が朝貢している。特に120年の朝貢には、口から火を吹く幻人(マジシャン)を連れてきており、幻人は自ら海西の大秦(ローマ)の人であると名乗っている。そして、撣国の西南は大秦に通じているとしている。徼外夷とは中国領域以外の国であり、撣国はビルマのタトン王国と考えられている。

苗族と同系統の言語を話す民族は、中国の国内だけでなく、タイ・ミャンマー・ラオス・ベトナムの山岳地帯に少数民族として住んでおり、モン族と呼ばれている。タトンにあったモン人の王国は、4000年前頃、長江中流域にいた苗族が、ビルマ(ミャンマー)のタトンに移り住んだと考える。そうして、3500年前の三星堆遺跡より出土した子安貝は、彼らが関わりを持ったのであろう。舟の漕行に長けた苗族は、子安貝を求めてアンダマン海、ジャワ海へと漕ぎだしていたに違いない。そのうち沿岸伝いにインドへも行ったのであろう。2500年から2000年前、戦国~後漢時代の雲南の昆明国・滇国の貯貝器に入れられた子安貝も、ビルマのタトンに住む苗族(モン族)が関わっていたと考える。

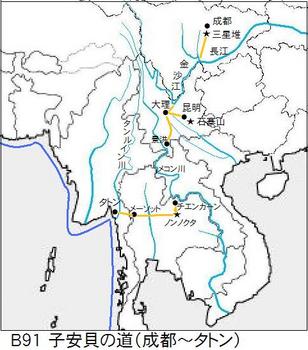

図91に成都からタトンへの道を示す。成都から金沙江を遡り雲南の大理へ、哀牢山の西麓の景東を通り、普洱を経て西双版納(シーサンパンナ)タイ族自治州の景洪へ、メコン川を下りコラート台地のチエンカーンから陸路を南にノンノクタ遺跡へ、ノンノクタ遺跡から西にメーソットを経てミャンマーのタトンへの道である。なお、地図で見ると大理からタトンまでは、タンルイン川(怒江)を下った方が容易く見えるが、タンルイン川は急流で舟での漕行は困難である。タトンからは船で沿岸伝いにバングラデッシュを通りインドへと、また、マラッカ海峡を経てジャワ海へ漕行した。タトンが海上交通の重要な位置にあることが分かる。

図91に成都からタトンへの道を示す。成都から金沙江を遡り雲南の大理へ、哀牢山の西麓の景東を通り、普洱を経て西双版納(シーサンパンナ)タイ族自治州の景洪へ、メコン川を下りコラート台地のチエンカーンから陸路を南にノンノクタ遺跡へ、ノンノクタ遺跡から西にメーソットを経てミャンマーのタトンへの道である。なお、地図で見ると大理からタトンまでは、タンルイン川(怒江)を下った方が容易く見えるが、タンルイン川は急流で舟での漕行は困難である。タトンからは船で沿岸伝いにバングラデッシュを通りインドへと、また、マラッカ海峡を経てジャワ海へ漕行した。タトンが海上交通の重要な位置にあることが分かる。 チエンカーンは南下してきたメコン川がコラート台地にぶつかり、東に向きを変える所にある。チエンカーン近くのプープラパート歴史公園には、5000年前に砂岩に描かれた牛や人の絵がある、この地も早くから人が住んでいたところだ。ノンノクタ遺跡の位置は、チエンカーンへは真北に、ミャンマーのタトンへは真西という交通の要所にあたる。ノンノクタ遺跡はBC3000~2500からAD200年までの遺跡とされており、三星堆遺跡より出土した子安貝の時代、雲南の昆明国・滇国の貯貝器に入れられた子安貝の時代にも存在していた。

ノンノクタ遺跡と近くのバンチェン遺跡の人骨の歯を調べた札幌医科大学の松村博文氏によると、これらの人骨は、シノドント(北方系モンゴロイド)とスンダドント(スンダランド人)の中間型を示しているとしている。熱帯ジャポニカのウルチ米を携えてメコン川を遡上したスンダランド人と、子安貝を求めてメコン川を下って来た北方系モンゴロイドの苗族は、ノンノクタ遺跡で出会ったのだ。

26-7.インディカの伝播ルート [26.インディカ、5千年の旅]

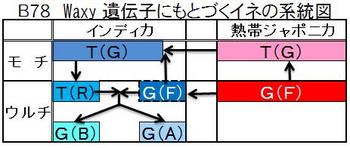

5000年前に、インディカのウルチG(F)はタイの北東部コラート台地で、熱帯ジャポニカのウルチ(父親)と野生イネのニヴァラ(母親)の数世代に渡る交配により誕生した。そして、インディカのウルチ(母親)と熱帯ジャポニカのモチ(父親)の交配により、インディカのモチT(G)が生れた。インディカのモチ(母親)と野生イネのニヴァラ(父親)から、野生の血を引くハイブリッド米のインディカ

5000年前に、インディカのウルチG(F)はタイの北東部コラート台地で、熱帯ジャポニカのウルチ(父親)と野生イネのニヴァラ(母親)の数世代に渡る交配により誕生した。そして、インディカのウルチ(母親)と熱帯ジャポニカのモチ(父親)の交配により、インディカのモチT(G)が生れた。インディカのモチ(母親)と野生イネのニヴァラ(父親)から、野生の血を引くハイブリッド米のインディカ

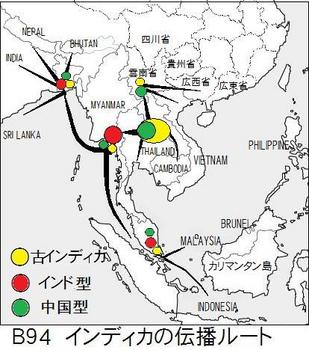

T(R)品種が誕生した。インディカT(R)とインディカのウルチの交配により、インディカのウルチの主力品種G(B)(インド型)とG(A)(中国型)が生れている。  インディカのウルチ(母親)と熱帯ジャポニカのモチ(父親)の交配により、インディカのモチが生れた。これらの考えが正しいとすると、両者の栽培地は同じになるはずである。図B92を見ると、バングラデッシュ・ブータン・ネパール、ミャンマー・タイ・ラオス、ベトナム・カンボジア、マレーシア(マレー半島)・インドネシア(スマトラ・ジャワ)、カリマンタン島(マレーシア・インドネシア・ブルネイ)・フィリピン、それぞれが同一地域とみなすことが出来る。マレーシアとインドネシアが二つの地域にまたがっており、正確性に少し欠けるが、インディカと熱帯ジャポニカのモチの栽培地はほぼ同一であることが分かる。インディカの伝播ルートを明らかにすると、イネ全体の伝播ルートが明らかになってくると考える。

インディカのウルチ(母親)と熱帯ジャポニカのモチ(父親)の交配により、インディカのモチが生れた。これらの考えが正しいとすると、両者の栽培地は同じになるはずである。図B92を見ると、バングラデッシュ・ブータン・ネパール、ミャンマー・タイ・ラオス、ベトナム・カンボジア、マレーシア(マレー半島)・インドネシア(スマトラ・ジャワ)、カリマンタン島(マレーシア・インドネシア・ブルネイ)・フィリピン、それぞれが同一地域とみなすことが出来る。マレーシアとインドネシアが二つの地域にまたがっており、正確性に少し欠けるが、インディカと熱帯ジャポニカのモチの栽培地はほぼ同一であることが分かる。インディカの伝播ルートを明らかにすると、イネ全体の伝播ルートが明らかになってくると考える。  4000年前、中国長江中流域で稲を栽培し、また舟の漕行が得意であった苗族が、雲南の西双版納(シーサンパンナ)を通り、メコン川を下り、タイのコラート台地を経て、ミャンマーのタトンの地に移り住んだ。そのとき、苗族はインディカのG(F)・T(G)・T(R)、(以後古インディカと呼ぶ)、および熱帯ジャポニカT(G)をコラート台地よりタトンに持ち込んだ。そして、3500年前の三星堆遺跡の子安貝が採取されている頃には、インディカのインド型G(B)がミャンマーのタトンで誕生していたと考える。苗族は子安貝を採りにアンダマン海やジャワ海に舟で乗り出し、また沿岸沿いにベンガル湾をインドへと漕行した。苗族は舟の漕行には稲籾を伴っており、インディカのインド型・古インディカ、そして熱帯ジャポニカがマレーシア(マレー半島)・インドネシア(スマトラ・ジャワ)に、さらにカリマンタン島・フィリピンへと伝播した。また、バングラディシュを経由して、インドとスリランカへと、そしてブータンとネパールに伝播した。ただし、全ての地が3500年前に稲の栽培化に結び附いたとはかぎらない。3500年前以降の可能性もある。

4000年前、中国長江中流域で稲を栽培し、また舟の漕行が得意であった苗族が、雲南の西双版納(シーサンパンナ)を通り、メコン川を下り、タイのコラート台地を経て、ミャンマーのタトンの地に移り住んだ。そのとき、苗族はインディカのG(F)・T(G)・T(R)、(以後古インディカと呼ぶ)、および熱帯ジャポニカT(G)をコラート台地よりタトンに持ち込んだ。そして、3500年前の三星堆遺跡の子安貝が採取されている頃には、インディカのインド型G(B)がミャンマーのタトンで誕生していたと考える。苗族は子安貝を採りにアンダマン海やジャワ海に舟で乗り出し、また沿岸沿いにベンガル湾をインドへと漕行した。苗族は舟の漕行には稲籾を伴っており、インディカのインド型・古インディカ、そして熱帯ジャポニカがマレーシア(マレー半島)・インドネシア(スマトラ・ジャワ)に、さらにカリマンタン島・フィリピンへと伝播した。また、バングラディシュを経由して、インドとスリランカへと、そしてブータンとネパールに伝播した。ただし、全ての地が3500年前に稲の栽培化に結び附いたとはかぎらない。3500年前以降の可能性もある。

2500年前、雲南の貯貝器の子安貝が採取された頃、イン

2500年前、雲南の貯貝器の子安貝が採取された頃、イン

ディカの中国型G(A)が、タイのコラート台地で生れた。これ

らは、ミャンマーのタトンを通じてインド型と同じ地域に伝

播した。その一方、メコン川を下りカンボジア・ベトナム南

部に伝播した。またメコン川を遡上して、雲南省の西双版納

(シーサンパンナ)に伝播し、哀牢山脈西側の李仙江(沱江)を下って、北部ベトナム(ハノイ周辺)に伝播した。銅鼓が

広西省に伝わった2世紀にはインディカも広西省に伝播し、

広東省には西江沿いに早く伝わったと考えられる。図B94

にこれらインデアカの伝播ルートを示す。

長江下流域にインディカがいつ伝わったかは分からない。10世紀末の宋の時代に、ベトナムのチャンパ(フエ)原産の占城稲という、早生で害虫や日照りに強く収穫量の多い品種のインディカが、華南に導入されたことは良く知られている。中国の学者は、河姆渡遺跡など長江下流域で7~8千年前に稲作が開始された当初から、インディカが栽培されていたという見解が多い。これらの遺跡から多量の炭化米が出土している。これら炭化米のDANをより多く分析すれば答えが出て来るであろうが、「中華思想」が研究に絡むと真実が遠のいてしまう。

26-8.稲のゴールデントライアングル [26.インディカ、5千年の旅]

であるが、その作物の起源地とはかぎらない」との反論もある。

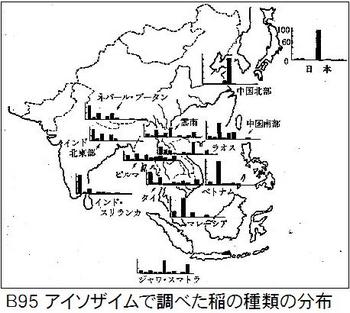

エステラーゼ酵素によるアイソザイム分析(生物の体内にある酵素のタンパク質の違いを見分ける)を確立した中川原捷洋氏は、アジア各地の在来種の稲のアイソザイム分析を行い、遺伝子中心を探している。図B95は中川氏の著書、「稲と稲作のふるさと」にある、エステラーゼ・アイソザイムで調べたアジア稲の種類と地理的

変異である。棒グラフの横軸が稲の種類(アイソザイム型)であり、縦軸がその頻度である。例えば、中国北部や日本のように横軸の棒の数が少なく、棒の高さが突出している所は、遺伝子中心には成り得ない。ビルマ(ミャンマー)のように、横軸の棒の数が多く、棒の高さが同じくらいである所は遺伝子中心であるそうだ。中川氏は稲の遺伝子中心は、北は雲南省南部の西双版納(シーサンパンナ)、南はタイ北部、東はラオス、西はミャンマーの地で囲まれた範囲にあるとしている。インドの北東部(アッサム)が、遺伝中心には入らない分布であることは注目に値する。

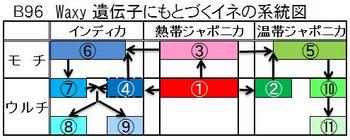

変異である。棒グラフの横軸が稲の種類(アイソザイム型)であり、縦軸がその頻度である。例えば、中国北部や日本のように横軸の棒の数が少なく、棒の高さが突出している所は、遺伝子中心には成り得ない。ビルマ(ミャンマー)のように、横軸の棒の数が多く、棒の高さが同じくらいである所は遺伝子中心であるそうだ。中川氏は稲の遺伝子中心は、北は雲南省南部の西双版納(シーサンパンナ)、南はタイ北部、東はラオス、西はミャンマーの地で囲まれた範囲にあるとしている。インドの北東部(アッサム)が、遺伝中心には入らない分布であることは注目に値する。 私はジャポニカ1万年の旅、インディカ5千年の旅で、図96のWaxy遺伝子に基づくイネの系統図より、それぞれの品種の起源地(分化地)を示してきた。イネの栽培は①の熱帯ジャポニカのウルチで始まり、その起源地は海底に沈んでしまった幻の大陸スンダランドであるとした。その熱帯ジャポニカのウルチが長江下流域に伝

わり、②の温帯ジャポニカのウルチが分化した。弥生時代(含む縄文時代晩期)日本に伝わった⑩の温帯ジャポニカのウルチは中国北部で分化した。⑪のコシヒカリに繋がる温帯ジャポニカのウルチは日本で分化したと考えた。

わり、②の温帯ジャポニカのウルチが分化した。弥生時代(含む縄文時代晩期)日本に伝わった⑩の温帯ジャポニカのウルチは中国北部で分化した。⑪のコシヒカリに繋がる温帯ジャポニカのウルチは日本で分化したと考えた。 そして、それ以外の③から⑨の、熱帯ジャポニカのモチ、温帯ジャポニカのモチ、インディカのウルチとモチの分化地は、その全てが雲南省・タイ北東部、ラオス北部、ミャンマー(ビルマ)であるとした。また、雲南省の西双版納(シーサンパンナ)とタイ北東部のコラート台地にあるノンノクタ遺跡、そしてミャンマーのタトンは互いに物と人の交流があり、これらの地で新たな品種のイネが分化すると、その品種は他の地に伝来したと考えられ、中川氏の言われる稲の遺伝子中心地と全く同じ地域になっている。

タイ・ラオス・ミャンマーの国境が接した所をゴールデントライアングルというが、中国雲南省の西双版納の景洪、タイのコラート台地のノンノクタ、ミャンマーのタトン、それぞれの地域を半径150kmの円と考え、その円と接する三角形を、「稲のゴールデントライアングル」と呼びたい。「稲の起源地」はスンダランドであり、品種別にみると、スンダランドが「熱帯ジャポニカ」、中国の長江下流域が「温帯ジャポニカ」、タイのコラート台地が「インディカ」の起源地となる。そして、長江下流域は「稲作の発祥地」でもある。また、ゴールデントライアングルがイネの多くの品種を生みだした「稲の分化地」である。

タイ・ラオス・ミャンマーの国境が接した所をゴールデントライアングルというが、中国雲南省の西双版納の景洪、タイのコラート台地のノンノクタ、ミャンマーのタトン、それぞれの地域を半径150kmの円と考え、その円と接する三角形を、「稲のゴールデントライアングル」と呼びたい。「稲の起源地」はスンダランドであり、品種別にみると、スンダランドが「熱帯ジャポニカ」、中国の長江下流域が「温帯ジャポニカ」、タイのコラート台地が「インディカ」の起源地となる。そして、長江下流域は「稲作の発祥地」でもある。また、ゴールデントライアングルがイネの多くの品種を生みだした「稲の分化地」である。 私が示した多くの品種のイネが分化した地、「稲のゴールデントライアングル」は、ロシアの生物学者のバビロフ氏の「栽培植物の発祥の中心地は、その作物の種類が豊富な地域、言い換えれば遺伝的変異のもっとも多様な地域(遺伝子中心)である」の通りであり、イネの起源地のスンダランドは、バビロフ氏の反対意見の「遺伝子中心は作物の分化に深く関与した地域であるが、その作物の起源地とはかぎらない」の通りであった。私のイネの起源地および分化地の比定は、バビロフ氏の説と反対の説の両者を包含している。

「稲と稲作の起源」については、半世紀以上も前から日本では議論され、近年ではDNA分析が取り入れられ、世界中の学者がこの問題の解明に取り組んでいるが、その答えは混沌としていて、まだ確定していない。熱帯ジャポニカ、温帯ジャポニカ、インディカの起源は、何時・何処であるか、必ず解明される日がくるだろう。全くの素人である私が導き出した答えが、正解か不正解か、明らかになる日がくることを楽しみにしている。最後に、私の稲の起源の解明の挑戦には、多くの農学者の方々の資料を活用させていただいた。それらの資料は、アジアの山間地でフィールドワークを行い、そして育種し、多くの時間を費やして為された研究の成果である。これらの方々に敬意を表しておきたい。