B-1. 「大歳庚寅正月六日庚寅」銘の大刀 [Blog:古代史散策]

「日本書紀の解明 邪馬台国と大和王権」については、「19-9.古墳時代の編年が解明される日」で完結した。これからは「Blog:古代史散策」として、ブログ本来の姿のように、あちこちと話題を変えながら、古代史に関する記事を載せて行く予定である。

「完結」に当たり、最後の文章は「日本書紀が歴史の表舞台に立ち、歴史・考古学が築いて来た成果と互いに補完して、新しい視点に立った展開が開かれると確信する。」と結んだ。この文章が公開されたのは、9月22日の0時である。9月22日の朝刊各紙は、福岡で出土した「庚寅」銘入りの大刀について報道し、「570年製」「最古の暦」「日本書紀裏付け」の見出しが付けられている。日本書紀が表舞台に出て来た。

この鉄製大刀(75センチ)は、福岡市西区の元岡古墳群G6号の横穴式石室から出土したもので、X線撮影の結果大刀の根元の背の部分に「大歳庚寅正月六日庚寅日時作刀凡十二果□」の19文字が金か銀で象嵌がされていた。古墳時代の「庚寅」の年で、1月6日が「庚寅」となるのは570年のみであることから、「庚寅」の年を確定している。

日本書紀によると、欽明天皇14年(553年)に、「医博士・易博士・暦博士は当番制により交代させよ、ちょうど交代の時期になっている」と、百済に要請している。そして翌年、新たな三博士が来日している。新聞では、554年に初めて暦博士が来日したかのような表現を取っているが、書紀の文章からすると、554年以前から暦博士が百済から日本に来ていたことが伺える。

埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した鉄剣には、「辛亥年7月」の干支と、雄略天皇を示す「獲加多支鹵(わかたきろ)」の文字が象嵌されており、「辛亥年」を471年に比定している。雄略天皇の時代から、干支が使われていたのである。こう見ると、新聞の記事よりも、書紀の方が正確に表現していることが分かる。

私が注目するのは、「庚寅」銘入りの大刀に刻まれた「大歳(太歳)」の文字である。日本書紀の継体天皇25年に、百済本紀が引用され「太歳辛亥三月(531年)」とある。また、韓国の扶余にある百済寺址から出土した、国宝である「百済昌王銘石造舎利龕」には、「百済昌王一三年太歳在丁亥」の文字が刻まれている。「龕(がん)」とは舎利・仏像を安置する箱。昌王とは威徳王のことで、567年に舎利を奉納したことを記している。これらより、6世紀に百済では干支の前に「太歳」の文字が使用されていたことがわかる。

日本書紀では、天皇が即位した年に必ず「太歳○○(○○は干支)」と表記している。欽明天皇元年は「太歳庚申」で540年、皇紀でいうと1200年になる。日本書紀の基となった帝紀が、百済から来た暦博士の元で、欽明朝に歴史を900年延長して作られたと、私は考えている。今回発見された「大歳庚寅正月六日庚寅」の象嵌銘入りの大刀は、帝紀が欽明朝に作られた証拠に成りえるものである。

B-2.国立歴史民俗博物館の年代観 [Blog:古代史散策]

翌日、成田市の近くの佐倉市に国立歴史民俗博物館あることを思い出し、歴博に行くことにした。歴博は緑に恵まれた静かな環境にあり、展示も垢ぬけしており、さすが国立の博物館であると感じさせられた。しかし、展示のジャンルが原始から近世までと幅広く、縄文・弥生・古墳に興味がある私にとっては、物足りないものであつた。

それよりも一番気になったのが、成田空港に近い絶好の立地条件にありながら、外国語での説明は一切なく、外国人に日本の歴史・文

化を知ってもらおうという雰囲気がまったくないことだ。私も海外によく出かけるが、どこの国に行っても、そのツアーには博物館の見学が入っており、その国の歴史・文化を知ることが出来る。歴博が歴史・考古学のメッカであり、そして博物館として日本の歴史・文化を世界に紹介する場となって欲しいと感じた。

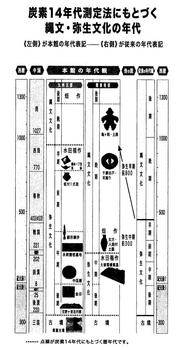

化を知ってもらおうという雰囲気がまったくないことだ。私も海外によく出かけるが、どこの国に行っても、そのツアーには博物館の見学が入っており、その国の歴史・文化を知ることが出来る。歴博が歴史・考古学のメッカであり、そして博物館として日本の歴史・文化を世界に紹介する場となって欲しいと感じた。 さて、私が興味を持ったのは、第一展示室の縄文・弥生時代の年代が、歴博が推進してきた炭素14年代測定法にもとづく年代で、表記されていたことでだ。2010年10月に発行された第一展示室のパンフレットには、「新しくなった年代観に基づいて縄文・弥生文化観の見直しをおこない、近い将来、総合展示に反映させるべく準備を進めています。」とあるので、年代表記を変えたのは今年になってからであろう。それらの案内ビラにあった「縄文・弥生文化の年代」の図表を図B1に示す。 (図をクリックすると大きくなります)

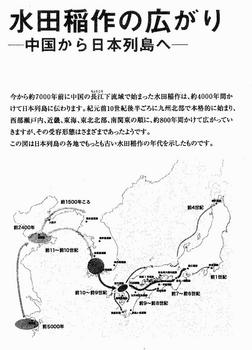

炭素14年代測定法について歴博は、「国立歴史民俗博物館では、土器に着いているススや煮焦げを対象に、高精度のAMS-炭素14年代測定を5千点ほど実施してきました。その結果、縄文時代は従来の年代観よりも約2千年早く始まり(1万6千年~1万5千年前)、弥生時代は約5百年早く始まっていた(3千年前)ことを明らかにしました。また古墳時代の幕開けを告げる箸墓古墳も、3世紀中頃には出現していたことを科学的に突き止めました。」と説明している。ビラにあった「水田稲作の広がり 中国から日本列島へ」を図B2に示す。

考古学者の中には、歴博の年代観について、異論を挟む人も多いようだが、私は事実に近いのではないかと思っている。それは歴博が科学的手法で測定しているからだけではない。炭素14の測定という科学的手法と、考古学者が長年行って来た土器の編年とをマッチングさせているからだ。また、年輪年代法とマッチングした較正年代を使い、5千点という膨大な資料を取っていることから、統計的に誤差・異常値・バラツキも排除出来ていると考える。これらの年代観に基づいて、日本の歴史が明らかになって行くことを期待したい。

B-3.雨が降ればアクセスが増える [Blog:古代史散策]

「風が吹けば桶屋が儲かる」では、「風が吹けば→砂埃が立つ→砂埃が目に入って盲人が増える→三味線を弾く人が増える→三味線を作るには猫の革が多くいる→猫が減る→ネズミが増える→多くの桶がかじられる→桶が沢山いる→桶屋が儲かる」である。こんな論法で古代史を書いていないかと、冷や汗をかいている。歴史を語る専門家には、結構こんな論法を使う人がいるような気がする。

さて、前置きが長くなったが、掲題の「雨が降ればアクセスが増える」の話だ。9月10日頃から、私のブログの「9-6.御坊市にある熊野神社」のアクセスが急に増えて来た。初めは、私の述べる「神武東征は史実だった」に興味を示す人が増えたと喜んでいた。しかし、アクセスの増えたのは「御坊市にある熊野神社」だけで、神武東征に関する他の記事は、余りアクセスは増えていなかった。

そして、ようやくアクセス増加の原因が分かった。台風12号の大雨は、紀伊半島の山間部に大きな災害をもたらした。9月8日には、台風14号による影響で、紀伊半島では再び大雨となり、土砂崩れによる堰止湖、土砂ダムの決壊が予想され、連日ニュースで報道された。その土砂ダムの一つが和歌山県田辺市熊野(いや)にある。 NHKのニュースでも「熊野」と書いて、わざわざ「いや」とふり仮名を付けている。なぜ「熊野」を「いや」と読むのか、疑問を持った人がインターネットで検索し、私のブログにヒットした模様だった。

私は記事の中で、田辺市熊野(いや)を熊野(ゆや)と記載しているが、それは熊野が田辺市に編入される以前、西牟婁郡大塔町であった時は、「ゆや」と呼ばれていたからだ。日本郵政の郵便番号検索で、「646-1321」を見れば両者が記載してある。何故、「ゆや」を「いや」に変えたのか分からないが、御坊市熊野(いや)に倣ったのかも知れない。町村合併で古来からの伝承の地名が消えるのは残念なことだ。

堺市に熊野(くまの)町があるが、小学校の名は熊野(ゆや)小学校である。堺市が配布している「広報さかい」によると、もとは湯屋(ゆや)町で、湯屋(風呂屋)が多く並んでいたことに由来する。当地にあった熊野神社にちなみ「熊野」に改字し、読み方も「くまの」に変わったが、小学校などに「ゆや」の読みが残っていると説明している。田辺市熊野の旧称「ゆや」からすると、堺市の熊野町も、もともと熊野(ゆや)であったと考えられる。風呂屋が多かったから湯屋(ゆや)町、誰がこんな由来を言い出したのだろうか。

熊野を音読みすると「ユウヤ」か「ユヤ」である。堺・御坊・大塔の「熊野」は、昔は「くまの」と呼ばれていたが、熊野詣が盛んになって、熊野本宮大社がある「熊野(くまの)」と紛らわしいので、音読みして「ゆや」と読ました、また御坊市の熊野は「いや」に転訛したと考える。堺・御坊・大塔は熊野古道の道筋にある。

B-4.考古学は歴史を語れない [Blog:古代史散策]

10月1日に投稿した「御坊市の熊野(いや)神社」の記事を別にすると、一番アクセスの多かったのが「11-4.邪馬台国から大和王権へ」で、カテゴリーでは「17.空白の4世紀を解く」が、記事の平均アクセス数が最も多くあった。両者とも邪馬台国のその後の話である。 世間は多分、邪馬台国が何処にあるかは纒向遺跡の宮殿跡でもう決まった。それでは、邪馬台国のその後はどうなったのか、という方向に関心が移っているに違いない。その後は、大型前方後円墳が造られる古墳時代になるのは誰しも知っている。しかし、人と物が創り出す歴史はどうなったのか、考古学の本では明確に示されていないのだ。

確かに、考古学は古墳時代について明らかにしてきた。前方後円墳の変遷、それに飾られる埴輪の変遷、古墳から出土する三角縁神獣鏡の変遷と同笵鏡の分布、土師器や須恵器の変遷とその移動、微に入り細に入り研究は進んでいる。しかしながら、大型前方後円墳の被葬者は誰であるか等人が関わることについては、日本書紀・古事記・神社等に伝わる伝承でしか分からない。剣や鏡に刻まれた文字は僅かにあるが、考古学は物を通じで歴史を語れても、人が関わる歴史は語れないのである。

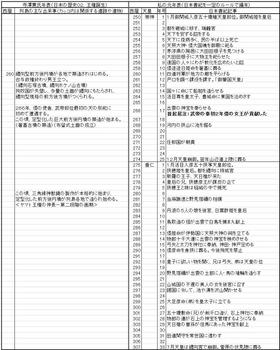

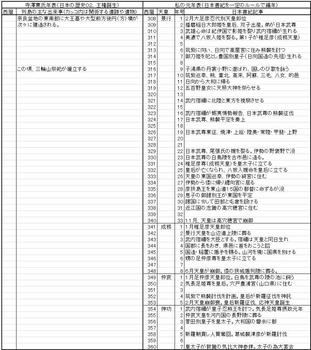

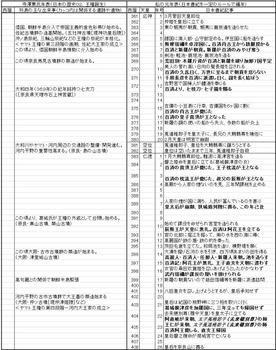

古代史の宝庫である奈良県内の発掘を手がけ、数々の成果をあげた橿原考古学研究所の調査研究部長をされた寺澤薫氏は、講談社の日本の歴史(全25巻)の第2巻「王権誕生」で、弥生時代から古墳時代の王権誕生の道程を、考古学の立場から描いておられる。この本の最後には、本書の年代観をもとに作成された年表がある。卑弥呼以後の年表(250年~400年)と、私の元年表(日本書紀を一定ルールで再編年)とを対比して表B3a.b.cに掲げた。

考古学を基にした年表より、日本書紀を基にした年表の方が歴史を感じさせる。それは日本書紀が創作されたものであるからだろうか。司馬遼太郎の歴史小説は読者に感動を与える。それは司馬遼太郎が史実を基にして、創作を交えて小説を書いているからだと思う。日本書紀も史実を基にして書かれたものだと考える。もちろん創作の部分もあるだろう。その創作の部分を排除して、史実を引き出すのが歴史学・考古学の務めであろう。全部排除してしまったら何も生まれて来ない。考古学だけでは、人が関わる歴史は語れないのである。

(表をクリックすると大きくなります)

B-5.天皇陵の周濠を調査すれば [Blog:古代史散策]

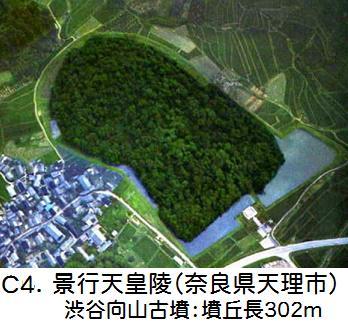

この事は「19-9.古墳時代の編年が明らかになる日」で書いたように、欽明陵(見瀬丸山古墳)・仁徳陵(大仙陵古墳)と箸墓の編年のトレンドと、応神陵(誉田御廟山古墳)・景行陵(渋谷向山古墳)・崇神陵(行燈山古墳)の編年のトレンドが、40~50年違っていることに起因している。寺沢氏の年表でも、「定型化した巨大古墳の築造始まる。(箸墓古墳の築造)」を270年頃として、その40年後の310年頃に「奈良盆地の東南部に大王墓や大型前方後円(方)墳が次々に築造される」としている。

箸墓に代表される大型前方後円墳の発生年代は、もともと4世紀初めとされていた。しかし、箸墓の築造年代が発掘調査により、280年、260~240年と時代を遡ったとき、他の古墳年代の編年がそれに追随できなかったため、箸墓と大王墓の築造年代に大きなギャップが生じたと考える。

大型前方後円墳の多くが、天皇陵あるいは陵墓参考地して宮内庁の管轄下にあり、学術調査が困難である。近年立ち入りが少し認められて来たというものの、発掘調査など認められる訳がない。しかし、日本の古代史の解明のためにも、天皇陵あるいは陵墓参考地の正確な築造年代を知る必要がある。それは国民の象徴としての天皇家のためにもなることだ。

天皇陵の尊厳を損なうことなく、天皇陵の築造年代を知ることが出来る科学的方法はないものだろうか。大型前方後円墳は、そのほとんどが周濠を持っている。その周濠で堆積物が多く或る場所をボーリングし、地層のコアを取り、周濠の底の地層より少し上の地層にある炭化物を、C14年代測定により調べることにより、周濠の出来た年代を知ることが出来ないだろうか。もちろん、それらの堆積物は撹乱されている場合が多いかも知れない。それらの心配は、ボーリング地点を多くすることや、周濠の底より上部の堆積物のC14年代測定をする事により、異常値や誤差は取り除かれると思われる。湖や池の年代測定、過去の津波の年代測定で良く行われている方法だ。そんな日が来るのかも知れない。

前方後円墳の相対編年は、考古学者により緻密に行われている。しかし、その絶対年代は信頼に値するものであるとは思えない。土器の編年がそれを示している。考古学者が蓄積してきた相対編年と、数多くの資料を伴う科学的手法による絶対年代とが、マッチングして初めて真実が見えて来るであろう。

B-6.国思歌:古事記 VS 日本書紀 [Blog:古代史散策]

古事記と日本書紀を対比すると、景行天皇とその息子の日本武尊(やまとたけるのみこと)の行動に大きな違いがある。古事記では、日本武尊が熊襲征伐・出雲建討伐・東国征伐を行っている。日本書紀では、景行天皇自身が日向国に赴き襲国を平定し、筑紫の国を巡幸している。帰京後に熊襲が再び背いたので、日本武尊を熊襲征伐に派遣し、その後に東国征伐に向かわしている。日本武尊が出雲建討伐した話は、日本書紀には記載されてなく、景行天皇が九州遠征した話は、古事記には記載されていない。

日

本武尊が東国征伐から帰国の途中で、能煩野(三重)で亡くなった話は日本書紀と古事記は同じである。「国思歌(くにしのびうた)」でみると、古事記では日本武尊の辞世の歌として「遠くの国を思い懐かしむ歌」となっているが、日本書紀では景行天皇が日向で詠んだ歌として出て来る。「国思歌」を通して、古事記と日本書紀のどちらが史実を書いているか考えてみたい。

本武尊が東国征伐から帰国の途中で、能煩野(三重)で亡くなった話は日本書紀と古事記は同じである。「国思歌(くにしのびうた)」でみると、古事記では日本武尊の辞世の歌として「遠くの国を思い懐かしむ歌」となっているが、日本書紀では景行天皇が日向で詠んだ歌として出て来る。「国思歌」を通して、古事記と日本書紀のどちらが史実を書いているか考えてみたい。 「愛しきよし 我が家の方ゆ 雲居立ち来も 倭(やまと)は 国のまほらま

畳(たたな)づく青垣 山籠(こも)れる 倭し麗し 命の全(また)けむ人は

畳薦(たたみこも) 平群の山の 白橿(しらがし)の枝を 髻華(うず)に挿せ 此の子」

古事記には「国思歌」の後に、日本武尊が死ぬ間際に詠われた歌がある。

「嬢子(おとめ)の 床の辺に 我が置きし 剣の大刀(たち) その大刀はや」

嬢子は尾張国造の女宮簀媛(みやすひめ)で、剣は熱田神宮の草薙の剣である。日本武尊はこの剣を宮簀媛の所に置いて大和に帰ろうとしていた。この歌は、剣を置いてきた事を後悔して詠んだと解釈されているが、私はそうではなく、大刀の様に宮簀媛の側に居たいという、離別を悲しむ歌と考える。日本武尊は景行天皇の次男ではあるが、その器量から皇太子なるべき人と目されていた。それだけに、大和に帰らねばならなかったのだろう。日本武尊の正室の子が後の仲哀天皇であり、側室への思いを辞世の歌にするにはいかず、古事記は「国思歌」を辞世の歌として挿入したと考える。

B-7.「国のまほらま」は邪馬台国の都 [Blog:古代史散策]

日本書紀には「11年11月、日向国について行宮をたててお住みになった。これを高屋宮という。」、「13年夏5月、ことごとく襲国を平らげられた。その国に美人があり御刀媛(みはかしひめ)という。これを召して妃とされ豊国別皇子を生んだ。これが日向国国造の先祖である。」、「17年3月12日、子湯県においでになり、丹裳小野(にものおの)に遊ばれた。そのとき東方を望まれて、『この国はまっすぐに日の出る方に向いている』と言われた。それでその国を名づけて日向という。この日、野中の大石にのぼって、都をしのんで歌をよまれた。」とあり、「国思歌」が詠われている。

ああ、すばらしい眺めだ、わが家の方から 雲が湧いて流れてくることよ。我が先祖の故郷、邪馬台国は最も優れた国だなあ。青々とした山が重なり、垣のように取り囲んでいる。邪馬台国の都は素晴らしく美しい。生命力の溢れた子供たちよ、敷物が重なったような、平群の山の白橿の枝を、髪飾りとして髪に挿せ。この子よ。

C6は宮崎県西都市の地図。西都原古墳群のある台地が“丹裳小野”、高屋には“子湯”にあたる高屋温泉があり、黒貫寺は“高屋宮”があったとの伝承がある。都於郡城址が“野中の大石”にあたる。都於郡城は室町時代から戦国時代にかけて日向国を治めた伊東氏の居城であった。「春は花 秋は紅葉に帆を上げて 霧や霞に浮舟の城」が詠われたように、“我が家の方ゆ 雲居立ち来も”の情景が似合う。

都於郡城の眼下には平郡の平地が広がる。平郡は奈良時代には児湯郡“平群”郷であった。平郡は“畳づく青垣 山籠れる”のように山々に囲まれ、“畳薦 平群の山”のような丘陵もある。平郡の地に邪馬台国の都があったと考える。「国思歌」は明るく、野中の大石に登って詠んだ歌の方が似合っている。景行天皇が「国のまほらま」と褒めた讃えたのは、神武天皇の故郷、邪馬台国の都であったと考える。

B-8.景行天皇と日本武尊の時代 [Blog:古代史散策]

右の年表は日本書紀の編年を一定の法則(2代~9代の欠史8代の天皇は不在とする。中国・百済の史書の挿入記事は編年より除く。記事と記事の間の空白年数が1年は1年間、2年は2年間、3~14年は1年間、15年~以上はゼロとする。)に従って、トータル900年短縮して自動的に組み立てたもので、日本書紀の全ての記事の年代を特定出来る。私の年表によれば、景行天皇が日向国に赴き襲国を平定したのは316年になる。襲国とは宮崎県南部と鹿児島県の大隅半島である。景行天皇の襲国平定年代と、大和の影響を受けた前方後円墳が日向・大隅で4世紀から造ら始めていることと、整合性が取れている。

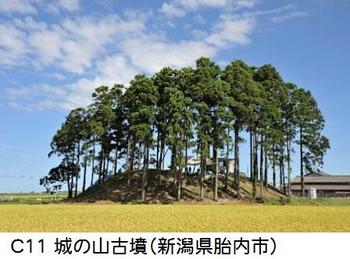

考古学会では4世紀の王権について「ヤマト王権」と書いても「大和王権」とは書かないように、景行天皇の実在を考えていない。今年の9月に、新潟県胎内市の4世紀前半の「城の山古墳」から、銅鏡・勾玉・大刀と矢を入れる革製の「靫(ゆぎ)」が発掘され、近畿地方の4世

考古学会では4世紀の王権について「ヤマト王権」と書いても「大和王権」とは書かないように、景行天皇の実在を考えていない。今年の9月に、新潟県胎内市の4世紀前半の「城の山古墳」から、銅鏡・勾玉・大刀と矢を入れる革製の「靫(ゆぎ)」が発掘され、近畿地方の4世紀の古墳(雪野山古墳等)の副葬品と同じ組み合わせと発

表された。新聞の見出しは「大和政権 新潟まで影響力」

と「ヤマト」でなく「大和」を使い始めた。

日本書紀では、景行天皇の息子の日本武尊は東方遠征を行い、駿河・上総・常陸を経て甲斐に行き、そこで靫部(矢を背負う者、兵士)を大伴連の先祖の武日に賜っている。その後、甲斐から武蔵・上野を巡り、碓日坂を通り信濃に進んでいる。上野では吉備武彦を越の国に遣わし、その地形や人民の帰順を調べさせている。吉備武彦が越の国で豪族に鏡・大刀や「靫(ゆぎ)」を与えたとすると、「城の山古墳」の副葬品と繋がってくる。私の年表によれば、日本武尊の東方遠征は326年~329年であり、4世紀前半の城の山古墳と、古墳年代で整合性が

日本書紀では、景行天皇の息子の日本武尊は東方遠征を行い、駿河・上総・常陸を経て甲斐に行き、そこで靫部(矢を背負う者、兵士)を大伴連の先祖の武日に賜っている。その後、甲斐から武蔵・上野を巡り、碓日坂を通り信濃に進んでいる。上野では吉備武彦を越の国に遣わし、その地形や人民の帰順を調べさせている。吉備武彦が越の国で豪族に鏡・大刀や「靫(ゆぎ)」を与えたとすると、「城の山古墳」の副葬品と繋がってくる。私の年表によれば、日本武尊の東方遠征は326年~329年であり、4世紀前半の城の山古墳と、古墳年代で整合性が取れている。

B-9.景行天皇の筑紫巡幸 [Blog:古代史散策]

吉市)に至り、葦北(芦北郡)から舟に乗り、

吉市)に至り、葦北(芦北郡)から舟に乗り、火国の八代県(八代市)を通り高来(たかく)県(長崎県南高来郡)より、阿蘇国の玉杵名邑(熊本県玉名市)に至っている。筑後国の御木(みけ)(福岡県三池郡)に高田の行宮を作り、八

女県(八女市)から的邑(いくはむら)(浮羽郡)に行っている。

私は魏志倭人伝の「南至邪馬台国女王所都水行十日陸行一月」の解釈として、伊都国を吉野ヶ里遺跡とし、邪馬台国を西都市としてその間のルートを、吉野ヶ里から有明海を舟で南下し、熊本県芦北町佐敷から陸路で人吉市・小林市を通り、西都市に向かう道とした。このルートは、景行天皇が日向国の子湯県から筑紫国に向かったルートと同じである。

「景行天皇は葦北から舟に乗り、火国の八代県に向かう途中で小島に立ち寄っている。その時、天皇が水を所望されたが島には水が無かった。そこで、山部阿弭古の祖の小左(おひだり)が天地の神々に祈ると冷たい水が崖のそばから湧いて出て来た。そこで小島を水島と名づけた。」という逸話が日本書紀に書かれている。水島は八代市の球磨川支流の河口にある小島とするのが通説である。この水島を詠った歌が万葉集にある。

長田王(おさだおうきみ)、筑紫に遣はさえて、水島を渡る時の歌二首

葦北の 野坂の浦ゆ 船出して 水島に行かむ 波立つなゆめ 3-246

芦北の野坂の浦から船出して、水島に行こう。波よ、決して立ってくれるな

聞きしごと まこと貴く 奇(くす)しくも 神さびをるか これの水島 3-245

かねて評判に聞いた通り、本当に尊く、不思議なほど神々しい、この水島は。

二首の歌は明らかに景行天皇の日向から筑紫巡幸を意識して詠われたものである。長田王(生年未詳~737年)がこの2首を詠ったのは、慶雲2年(705年)とか、養老4年(720年)など諸説あるが典拠は無いようだ。この二首が詠われた時期と事情を知ることで、景行天皇の日向遠征・筑紫巡幸が伝承か、それとも創作かが判断出来ると考える。

B-10.風土記に伝承された景行天皇 [Blog:古代史散策]

万葉集の水島を詠った歌の前書きにある「長田王、筑紫に遣はさえて」とは、729年に衛門督になった長田王が新任の挨拶で大宰府に赴いたと考える。当時の大宰府の長官は大伴旅人(長官就任:724~729年)であった。大伴旅人は万葉歌人であり、720年には将軍として隼人の反乱を鎮圧している。

和銅6年(713年)に、諸国に風土記を編纂する勅命が下っている。九州諸国の風土記は11ヶ国あるが、近年の研究から11ヶ国以外に九州全体を一書にまとめた「筑紫風土記」の存在が明らかとなった。筑紫風土記は大宰府で編纂されたと考えられている。行政区分の表記について見ると、諸国の風土記では「郡(こおり)」、筑紫風土記は「県(あがた)」である。景行天皇が筑紫巡幸で立寄ったのは「県」である。これらからすると、日本書紀は筑紫風土記を参照にして編纂されたと考えられる。

大宰府の長官として筑紫風土記を熟知していた大伴旅人は、景行天皇の筑紫巡幸の話を、天皇家の血筋を引く長田王に語ったと考える。その話に感銘した長田王は水島を訪ねたのであろう。大伴旅人と長田王が語り合ったことを証明する歌が万葉集にある。

大伴旅人:隼人(はやひと)の 瀬戸の磐も 鮎走る 芳野の瀧に なほ及(し)かずけり

長田王 :隼人(はやひと)の 薩摩の瀬戸を 雲居なす 遠くも吾は けふ見つるかも

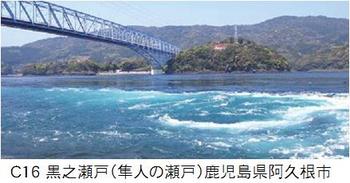

長田王が詠った歌は「雲居なす遠く」の見えていない「隼人の瀬戸」を詠っており、「隼人の瀬戸」を間近に見て、その素晴らしさを詠んだのではない。隼人の瀬戸は野坂の浦沖から約35㎞離れた遥か遠くにある。長田王は野坂の浦から水島に向かう船上で、遥かかなたのあの方向に「隼人の瀬戸」があるのだと、大伴旅人が語ってくれた隼人の話の余韻を詠ったのであろう。

肥前風土記や豊後風土記には「纏向の日代の宮で天下を治めになった大足彦天皇」の文句で始まっている、景行天皇に関する逸話が多くある。景行天皇の日向から筑紫巡幸は、創作されたものではなく、日本書紀編纂以前から九州に各地に伝わる伝承であったと考える。日本書紀は古事記より正確に史実を伝えていた。私の年表では景行天皇の即位は308年、卑弥呼が亡くなって60年後であり、邪馬台国は景行天皇からすると曾祖父母の時代の事である。「国思歌」は、神武天皇の故郷、日向の邪馬台国を褒め称えた歌である。

愛しきよし 我が家の方ゆ 雲居立ち来も 倭は 国のまほらま

畳づく青垣 山籠れる 倭し麗し 命の全けむ人は 畳薦

平群の山の 白橿の枝を 髻華に挿せ 此の子

ああ、すばらしい眺めだ、わが家の方から 雲が湧いて流れてくることよ。我が先祖の故郷、邪馬台国は最も優れた国だなあ。青々とした山が重なり、垣のように取り囲んでいる。邪馬台国の都は素晴らしく美しい。生命力の溢れた子供たちよ、敷物が重なったような、平群の山の白橿の枝を、髪飾りとして髪に挿せ。この子よ。

B-11.日本書紀の編年は精緻 [Blog:古代史散策]

この事はカテゴリー「1.日本書紀の編年を解く」の「1-6.日本書紀の編年を解読」に詳しく記載している。この記事を読まれた方から「空白年数は、1年は1年間、2年は2年間、3~14年は1年間、15年~以上はゼロとして、その頻度を掛けた合計、この根拠は何でしょう? 恣意的な計算方法で後の年代あわせに有利なやり方に過ぎないと言う印象を受けます。」というコメントを頂いた。このコメントの返答は既に掲載しているが、これは私の古代史の時代感に大きく関わる問題なので本文に掲載した。

日本書紀は天皇が即位した年を、太歳としてその年の干支を記載し、記事の多くには在位年と月日が、●年○月△△朔□□と記載されている。△△には○月の朔(ついたち)の干支が記載されている。書紀に記載された100歳を超える天皇について、その即位と崩御した●年○月1日の干支を調べてみた。小島荘一氏の「日本書紀の編纂における暦日の設定」に書かれているが、神武紀から安康紀までは、書紀は儀鳳歴で歴日の干支を書いているそうだ。私には儀鳳歴で歴日の計算は出来ないので、Webの「高精度計算サイト」にある「旧暦カレンダー」「干支カレンダー」で、書紀記載の年月(旧暦)を新暦の年月に直し、その月の朔(ついたち)の干支を探し、書紀記載の干支が正しいかチェックした。

年齢 |太歳 即位年月 朔干支 Web(新暦)| 崩御年月 朔干支 Web(新暦)

景行天皇 106歳 |辛未 71年7月 己巳 同左(8/14)| 130年11月 乙酉 同左(12/18)

成務天皇 107歳 |辛未 131年1月 甲申 同左(2/15)| 190年 6月 己巳 同左(7/20)

応神天皇 110歳 |庚寅 270年1月 丁亥 同左(2/ 8) | 310年 2月 甲午 乙未(3/18)

「儀鳳歴」と「高精度計算サイト」で違うのは、応神天皇の崩御の2月1日の干支だけだ。「甲午」の次の日が「乙未」なので1日違いだけである。「儀鳳歴」と「高精度計算サイト」では、そのほとんどが△△は同じ干支なのだが、閏月と閏日の設定が違うので、たまに前後1日とか前後丁度1月の違いが生ずる場合があり、応神天皇の崩御の日はこのためである。日本書紀は非常に精緻に編年されていることが分かる。

B-12.日本建国は241年1月29日 [Blog:古代史散策]

書紀には神武天皇が建国して、持統天皇が文武天皇に譲位するまでの間、1357年間の編年が行われている。この1357年間で記事が書かれてある年数は、欠史8代の在位期間の記事と「魏志倭人伝」や「百済記」などからの挿入記事を除けば、369年間である。記事と記事の空白の期間が1年と2年は記事が書かれていた期間(61年間)とみなすと、書紀が歴史を延長した期間は、1357-(369+61)=927年間となる。

書紀の編年は、欽明天皇即位元年の皇紀1200年を起点として、卑弥呼に見立てた神功皇后が紀900年に在位、「御肇国天皇(はつくにしらすすめらみこと)」と呼ばれる崇神天皇は朝鮮の新羅・高句麗・百済より古くに即位された天皇として皇紀600年に在位、「始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)」と呼ばれる神武天皇は釈迦より古い現人神として1200年前の皇紀元年に即位したと編年している。これらは、干支60年の5倍の300年が基本となっている。これらより、書紀が歴史を延長した期間は900年であると考えた。

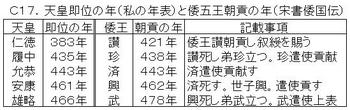

空白の期間を3~14年は1年間、15年以上を0年としたのは、空白の期間を900年とするために、書紀編纂者が行ったと思われる方策(仮説)である。この仮説で出来た年表は、カテゴリー「倭の五王を解く」で示すように、宋書に記載された倭の五王の朝貢記事と、「讃死し弟珍立つ」の「弟」の1文字を除けば何の齟齬もない。私の編年は、書紀に書かれた記事の内容を一切変更することなく、恣意的に編年を歪める事のない方法であると思っている。

日本書紀は神武天皇が橿原宮で即位され建国した年を、「辛酉の年春正月庚辰朔」と記載している。この年を900年短縮すると建国の日は、邪馬台国の女王卑弥呼が魏より「親魏倭王」の金印を授かった翌年の、241年辛酉の年の元旦となる。新暦では241年1月29日となり、朔日の干支は「乙巳」である。「庚辰」ならば241年3月5日になってしまう。241年1月29日が日本建国の日にあたるのではないかと空想している。

B-13.纏向遺跡の桃の種が語るもの [Blog:古代史散策]

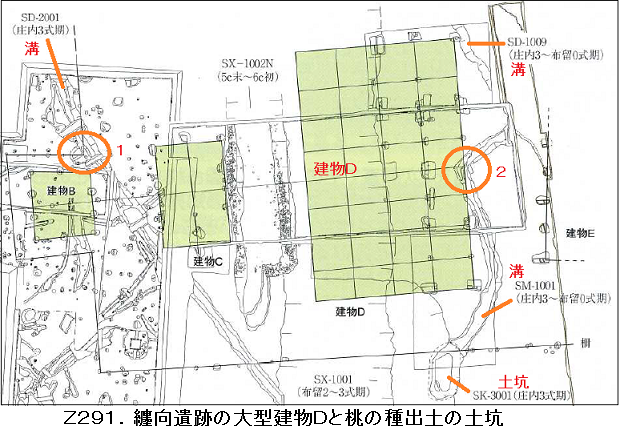

2018年5月15日の朝日新聞は、“「邪馬台国」論争に一石? 奈良・纏向遺跡出土の桃の種 卑弥呼の時代の可能性”との見出しで、「

所在地論争が続いてきた邪馬台国の有力候補地とされる奈良県桜井市の纒向遺跡(国史跡、3世紀初め~4世紀初め)で出土した桃の種が、放射性炭素(C14)年代測定で西暦135~230年のものとみられることが明らかになった。種は遺跡中枢部とみられる大型建物跡近くで出土し、大型建物の年代が自然科学の手法で初めて測定された。女王卑弥呼の君臨した時代と重なる可能性が高い。近畿説、九州説を主張する考古学者からは歓迎と反発の声が交錯した。」との文章から始まっている。

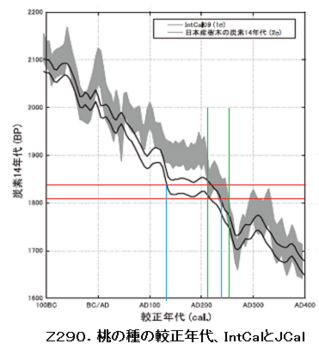

この記事は桜井市纒向学研究センターの研究紀要第6号に掲載された、中村俊夫・名古屋大学名誉教授の「纒向遺跡出土のモモの核のAMS・C14年代測定」の論文をもとに書かれたものである。桃の種は2010年に大型建物跡の南約5メートルにある土坑から約2800個みつかったもので、祭祀で使われた後に投棄されたと考えられている。中村氏は15個を測定し、数値の読み取れなかった3個を除いた12個について、C14年代(BP)の平均値が1824で、標準偏差(±1s)が6であると報告している。これはC14年代が95%の確立で1836〜1812BPの範囲に入ることを意味している。

中村氏は測定値のBPを暦年代(較正年代)に変換(較正)するにあたり、IntCal(国際較正曲線)を用いて西暦135~230年を導きだしている。国立歴史民俗博物館はC14年代の較正において、JCal(日本産樹木による較正曲線)を導入している。IntCalとJCalはBC200年頃までは大差がないが、BC100年からAD400年にかけて大きな差が現れている。図Z290はIntCalとJCalの曲線を示している。BPが1836〜1812の範囲は、IntCalでみると135~230年(青線)であり、JCalでみると215~255年(緑線)である。桃の種が投棄されたのは、卑弥呼の時代あるいは壱与の時代ということになる。

纒向学研究センターは大型建物Dが廃絶された後に、桃の種が出た土坑(SK3001)とその湧水が流れていた溝(SM1001、SD1009)が掘られたと説明している。大型建物Dが先で溝が後の根拠は、赤①に示めす柵の柱穴を切って溝・SD2001(庄内3式)が掘削されていることを理由に挙げている。図Z291から見ると溝と柱穴の関係は微妙な位置にある。赤②は大型建物Dの柱穴が完全に溝SM1001と交差しているが、これらについては言及がない。削平されている大型建物D跡に溝を掘るのであれば真直ぐ掘るはずであるが、溝(SM1001、SD1009)はグニャグニャと曲がっており、削平前に地形に沿って掘った溝であるように見える。溝からは庄内3式と布留0式の土器が出土しており、布留0式の時代に土坑と溝を埋めて削平を行い、大型建物Dを建てたと考える方が合っているように思える。国立民族博物館は、箸墓古墳周辺から出土した土器に附着した炭化物の炭素14年代測定を行い、JCalで較正して土器の編年を行い、箸墓古墳の築造年代が240~260年と発表している。この土器の編年を見ると、庄内3式は200~240年、布留0式は240~260年、布留1式は260~330年になっている。溝が先で大型建物Dが後ならば、大型建物Dは布留0式の時代、240~260年に建てられたことになる。

私の「縮900年表」では崇神天皇(=御間城姫=壱与)の治世は251〜273年であり、崇神3年(253年)に都を磯城の瑞籬宮に移している。崇神5年(255年)には国内に疫病が流行り、民が多く死亡したので、翌年に大田田根子を祭主として大物主大神を祀ったところ疫病が収まっている。大型建物Dがある地域は“大田”という地名であり、土坑に投棄された桃の種は、大田田根子が祭祀に供えた桃の種であったのではないかと空想が広がる。もちろん、土坑はもっと以前に掘られたものであった。また、大型建物Dは磯城の瑞籬宮で、疫病が治まってから建てられたと考えると、考古学・自然科学・『日本書紀』・「縮900年表」が結びついてくる。

B-14.纏向遺跡の搬入土器は『書紀』に記載されている [Blog:古代史散策]

国立民族博物館は、箸墓古墳周辺から出土した土器に附着した炭化物の炭素14年代測定を行い、JCalで較正して土器の編年を行い、箸墓古墳の築造年代が240~260年と発表している。この箸墓古墳の話が『書紀』崇神9年の記事に「倭迹迹日百蘇姫を大市に葬る。その墓を名付けて箸墓という。昼は人が造り、夜は神が造った。大阪山の石を運んで造る。山より墓にいたるまで、人民が手渡しに運んだ。」とある。箸墓古墳の後円部墳頂からは、奈良盆地と大阪平野の境にある二上山の山麓の芝山の石が出土しており、『書紀』の「大阪山の石を運んで造る。」と合致している。「縮900年表」によると、箸墓が造られた崇神9年は259年にあたる。ここでも、考古学・自然科学・『日本書紀』・「縮900年表」が結びついている。

『書紀』崇神9年(259年)の記事には「9月9日、大彦命を北陸に、武渟川別を東海に、吉備津彦を西海に、丹波道主命を丹波に遣わされた。詔りして『もし教えに従わない者があれば兵を以って討て』と言われた。それぞれ印綬を授かって将軍となった。・・・10月1日、群臣に詔りして『今は、反いていた者たちはことごとく服した。畿内には何もない。ただ畿外の暴れ者たちだけが騒ぎを止めない。四道の将軍たちは今すぐ出発せよ。』」と、四道将軍の話も記載されている。

卑弥呼と壱与を共立した邪馬台国連合国の国々は、吉備・出雲以西の中国・九州の国々(除く大隅)であった。崇神天皇(壱与)の時代、大和国の近隣諸国(河内・摂津・和泉)も連合国に属していたと考える。四道将軍を派遣した北陸・東海・西海(四国と考える)・丹波(含む丹後)は、連合国に属さない異俗の国々であった。崇神11年(261年)の記事には、「4月28日、四道将軍は地方の敵を平らげた様子を報告した。この年異俗の人たちが大勢やってきて、国内は安らかになった。」とある。崇神天皇の瑞籬宮があった磯城に、異俗(北陸・東海・四国・丹波・丹後)の人が大勢やってきたと記載している。

崇神天皇の瑞籬宮があった磯城に隣接、あるいは磯城の一部の地域である纒向遺跡から出土する土器の15%は、他の地域から持ち込まれた搬入土器である。搬入時期のピークは布留0式(240〜260年)で、その比率は東海50%で,山陰(出雲含む)・吉備が10〜15%、河内・近江・北陸・播磨・阿波が5〜10%である。異俗の人が土器を持ち込んでいることが判る。考古学・自然科学・『日本書紀』・「縮900年表」が結びついている。

崇神天皇の瑞籬宮があった磯城に隣接、あるいは磯城の一部の地域である纒向遺跡から出土する土器の15%は、他の地域から持ち込まれた搬入土器である。搬入時期のピークは布留0式(240〜260年)で、その比率は東海50%で,山陰(出雲含む)・吉備が10〜15%、河内・近江・北陸・播磨・阿波が5〜10%である。異俗の人が土器を持ち込んでいることが判る。考古学・自然科学・『日本書紀』・「縮900年表」が結びついている。

B-15.日本武尊の東征は史実であった [Blog:古代史散策]

景行40年(321年)、東国の蝦夷が背いて辺境が動揺したので、景行天皇は次男の日本武尊を征夷の将軍に任じられ、吉備武彦と大伴武日連とを従わせ東征に出発させた。纏向の日代宮を出発した日本武尊は寄り道をして伊勢神宮を参拝し、倭媛命から天叢雲剣を授かった。駿河では賊の火攻めにあったが、天叢雲剣で草を薙ぎ払い、迎え火をつくって難を逃れた。その剣を名付けて草薙剣といい、その地を焼津といった。相模から上総へ海を渡るとき、暴風が起こり船は進まなかったが、皇子につき従ってきた弟橘姫が海に身を投じ、嵐はおさまり無事に着いた。その海を名付けて馳水という。上総から大きな鏡を船に掲げて、海路から葦浦に回り、玉浦を回って蝦夷の支配地である陸奥国に入っている。蝦夷の首領は竹水門で防ごうとしたが、王船を見てその威勢に恐れ服従した。日本武尊はその首領を手下にして蝦夷を平らげている。

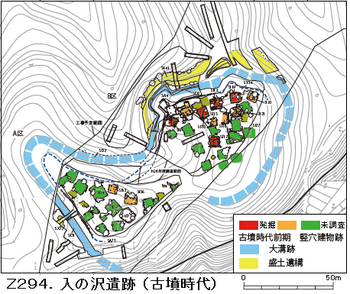

陸奥国は福島県・宮城県・岩手県・青森県を指すが、日本武尊が何処まで北上したか葦浦・玉浦・竹水門の比定には諸説あり定かではない。『日本書紀』井上光貞編纂(1987年)では、図293に示す「日本武尊東征経路図」では宮城県石巻市に流れ込む旧北上川の支流の江合川までが経路として描かれている。日本武尊は陸奥で蝦夷を平定した後、常陸・甲斐・武蔵・上野・信濃・美濃・尾張を通り帰国の途についたが、景行43年(324年)に伊勢能煩野で病死している。

2014年に江合川の北側で岩手県との県境に近い宮城県栗原市の入の沢遺跡で、総長330mにおよぶ大溝と竪穴建物跡39棟が出土した。竪穴住居の大半が焼かれていたが、住居跡からは小型の高杯・鉢や大型の二重口縁壷などの土師器、珠文鏡・重圏文鏡・内行花文鏡片などの鏡、刀剣・鏃・斧・鋤などの鉄製品、ガラス製の小玉、碧玉製や滑石製の勾玉・菅玉、水晶製の棗玉、琴柱形石製品、水銀朱などの、近畿文化の影響を受けた古墳前期の遺物が出土している。入の沢遺跡の年代は出土土器が上総の布留2式併行期で4世紀後半と見られている。私の編年でも、二重口縁壷(260〜369年)・珠文鏡(310〜559年)、琴柱形石製品(310〜399年)、水晶・滑石(320年〜)から、入の沢遺跡の年代を320年〜369年と割り出した。

2014年に江合川の北側で岩手県との県境に近い宮城県栗原市の入の沢遺跡で、総長330mにおよぶ大溝と竪穴建物跡39棟が出土した。竪穴住居の大半が焼かれていたが、住居跡からは小型の高杯・鉢や大型の二重口縁壷などの土師器、珠文鏡・重圏文鏡・内行花文鏡片などの鏡、刀剣・鏃・斧・鋤などの鉄製品、ガラス製の小玉、碧玉製や滑石製の勾玉・菅玉、水晶製の棗玉、琴柱形石製品、水銀朱などの、近畿文化の影響を受けた古墳前期の遺物が出土している。入の沢遺跡の年代は出土土器が上総の布留2式併行期で4世紀後半と見られている。私の編年でも、二重口縁壷(260〜369年)・珠文鏡(310〜559年)、琴柱形石製品(310〜399年)、水晶・滑石(320年〜)から、入の沢遺跡の年代を320年〜369年と割り出した。

入の沢遺跡の南25kmの大崎市には墳長100mの前方後円墳、青塚古墳がある。また、仙台市には墳長110mの前方後円墳、遠見塚古墳があり、南に隣接する名取市には墳長168mの前方後円墳、雷神山古墳がある。いずれの古墳からも二重口縁壷が出土しており、入の沢遺跡と同年代でないかと考えられる。前方後円墳は大和王権の象徴であり、4世紀の中葉には陸前までその覇権がおよんでいて、入の沢遺跡は蝦夷に対峙する最前線の砦であったと思われる。入の沢遺跡が焼き討ちにあっているのは、蝦夷の反撃にあったと考えられる。

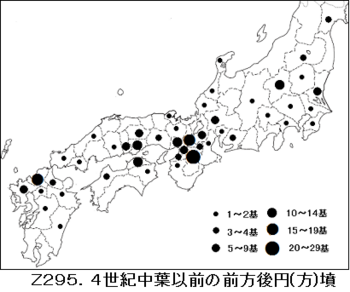

景行55年(329年)の記事に、「豊城命(崇神天皇の息子で東国を治めた)の孫の彦狭島王は東山道十五国の都督に任じられたが病で亡くなった。東国の人民は王の来られなかったことを悲しみ、密かに王の屍を盗み出し上野国に葬った。翌年、息子の御諸別王が東国を治めるよう詔を受け、東国で善政をしいた。そのとき蝦夷が騒いだので兵を送り討った。蝦夷の首領はその領地の全てを献上した。降伏する者は許し、降伏せぬ者は殺した。こうして東国は久しく事なきを得た。」とある。Z295は4世紀中葉以前(〜369年)の前方後円(方)墳の分布図である。これらの古墳からは、埴輪Ⅰ式(290〜319年)、埴輪Ⅱ式(310〜369年)、特殊器台(260〜309年)、器台形埴輪(260〜339年)、二重口縁壷(260〜369年)、方形板革留短甲(340〜369年)が出土する。4世紀中葉以前の前方後円(方)墳の最北端が陸前国(宮城県)で、また、この時代の古墳が上野国(群馬県)に多いことは、『書紀』の記述に信憑性があることを示している。日本武尊の東征と御諸別王の東国治世が史実であり、「縮900年表」の年代が、考古学の年代と合っていることが分る。

景行55年(329年)の記事に、「豊城命(崇神天皇の息子で東国を治めた)の孫の彦狭島王は東山道十五国の都督に任じられたが病で亡くなった。東国の人民は王の来られなかったことを悲しみ、密かに王の屍を盗み出し上野国に葬った。翌年、息子の御諸別王が東国を治めるよう詔を受け、東国で善政をしいた。そのとき蝦夷が騒いだので兵を送り討った。蝦夷の首領はその領地の全てを献上した。降伏する者は許し、降伏せぬ者は殺した。こうして東国は久しく事なきを得た。」とある。Z295は4世紀中葉以前(〜369年)の前方後円(方)墳の分布図である。これらの古墳からは、埴輪Ⅰ式(290〜319年)、埴輪Ⅱ式(310〜369年)、特殊器台(260〜309年)、器台形埴輪(260〜339年)、二重口縁壷(260〜369年)、方形板革留短甲(340〜369年)が出土する。4世紀中葉以前の前方後円(方)墳の最北端が陸前国(宮城県)で、また、この時代の古墳が上野国(群馬県)に多いことは、『書紀』の記述に信憑性があることを示している。日本武尊の東征と御諸別王の東国治世が史実であり、「縮900年表」の年代が、考古学の年代と合っていることが分る。